Буров М.П.

Горбунов В.С.

Межевое дело в начале ХХ в., как известно, находилось в состоянии кризиса, «золотой век» его был далеко позади. Работы межевого аппарата сводились главным образом к возобновлению по ходатайству заинтересованных лиц межевых знаков, изредка разделу общих владений в порядке специального межевания. Персонал по межеванию был весьма мал и в редких губерниях превышал 5–7 человек.

В стенах Межевого института научная работа в основном велась в области геодезии, отчасти права и истории земельных отношений.

Именно в этот период О.А. Хауке начал свою трудовую деятельность межевым инженером — ревизором, затем работал членом Московской губернской землеустроительной комиссии, далее занимался научной и педагогической деятельностью в Константиновском межевом институте, где уже с 15 ноября 1916 г. являлся экстраординарным профессором по межевому и землеустроительному законодательству.

Отто Адольфовичу Хауке в свои 30 с небольшим лет было свойственно спорить с тогдашним директором Межевого института И.Е. Германом. Он заявлял: «Пройдет и в землеустройстве волна дилетантского легкомыслия; не ждите, что научно-образованных землеустроителей начнут искать вне Межевого института. Не доведите институт до того, что он погибнет бесславно и будет выброшен, как старая, ненужная ветошь» [32]. Такие упреки О.А. Хауке бросал и старшим поколениям межевых инженеров, бывших тогда в «высоких чинах». Серьезные слова, требующие осмысления и в наши дни.

Тогда многие считали, что Октябрьская революция сметет и эти «верхушечные» споры, но не так‑то было. Факультет землеустройства (вначале земельный) родился в революцию и в неразвернутом состоянии оставался вплоть до 1921 г., так как землеустроительная профессия была поставлена под ружье или на службу деревне по «переделу земель».

Проблемы, о которых и сегодня идет речь, стали занимать ученых давно, но их активная разработка пришлась на период НЭПа, на 1921 г., когда политические методы руководства народным хозяйством стали заменяться экономическими. Отныне экономика строилась на принципах хозрасчета, твердого налогообложения, научной организации труда, использования частной инициативы.

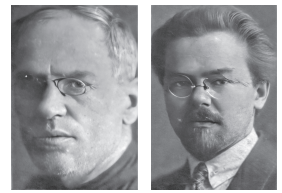

Реальным шагом на пути формирования земельного законодательства и права было принятие действие с 1 декабря 1922 г. первого Земельного кодекса РСФСР, ключевого нормативного акта, положившего начало формированию в нашей стране самостоятельной правовой отрасли — земельного права и вводившего в оборот такое понятие, как «трудовое землепользование» (фото).

О.А. Хауке и П.Н. Першин, входившие в рабочую группу по подготовке проекта Земельного кодекса РСФСР, 1922 год

Именно в развитие этого кодифицированного акта на протяжении многих лет принимались его подзаконные акты, давшие возможность создать эффективную систему управления земельными ресурсами и уникальные положения советского земельного права. В результате Земельный кодекс РСФСР 1922 г. фактически действовал почти полвека.

Первоначально земельное право формировалось и рассматривалось в широком аспекте, подразумевалось, что его предметом являлись не только земельные, но и связанные с ними горные, водные и лесные отношения. Лесной кодекс рассматривался как продолжение земельного кодекса.

Но земельное право постоянно подвергалось влиянию идеологических приоритетов. Новая советская власть постоянно корректировала земельную реформу, по мере необходимости принимая все новые и новые декреты: о запрещении сделок с недвижимостью, о лесах, о недрах земли, о введении продовольственной диктатуры, о нормах душевого потребления зерна для крестьян, об организации комитетов деревенской бедноты, о роспуске комитетов бедноты, о продразверстке, о переходе к НЭПу, о быстром свертывании НЭПа в 1927 г. (или устами профессора О.А. Хауке: «о вступлении в силу нового курса социально-экономической политики Советской власти), о возрождении чрезвычайных мер по конфискации хлебных излишков, незаконные обыски, запрещение свободной продажи хлеба на рынке, и др.

Все это, несомненно, подрывало экономическую основу в сельском хозяйстве, землеустройстве и землепользовании. Газета «Правда» от 4 июня 1925 г. писала: «Бок о бок с учителем, молча, мужественно, скромно борется, страдает и побеждает другой созидатель новой деревни — землемер». Именно в таких условиях была совершена аграрная революция, в корне изменившая земельные отношения.

Из воспоминаний студентов и молодых преподавателей тех лет Г.И. Горохова и Е.И. Шустикова, Н.В. Красавина и М.А. Снегирева: «На факультете его называли «отцом» и не потому, что он «родил» факультет, хотя он, правда, при сем присутствовал, а потому, что он буквально все свое время отдавал факультету, проявляя во всем «отеческие» заботы» [18].

Именно по инициативе профессора О.А. Хауке начался выпуск журнала «Вестник землеустройства и переселения», издаваемый совместно с Государственным НИИ землеустройства и переселения и Переселенческим комитетом при ЦИК СССР, возобновилось печатание «Трудов Московского межевого института». Под общим руководством О.А. Хауке по договору с Наркомземом РСФСР была разработана «Инструкция по производству землеустроительных работ (в части процессуальной и правовой)» (1927 г.), совместно с Государственным НИИ землеустройства и переселения профессор О.А. Хауке провел исследование по теме: «Критерий для оценки рациональности расположения усадьбы в отношении полевых угодий» (1928 г.). По заказу заведующего Курским губмелиоземом Е.Е. Бурова Отто Адольфович Хауке проводил специальные местные исследования с целью изучения земельных отношений, мотивов и результатов землеустройства, выявляя его экономическую эффективность, осуществлял научно-методическое руководство разработкой собранных в предшествующие годы материалов по свеклосахарным районам Курской губернии (1928 г.).

Большой популярностью сегодня пользуется Земельный кодекс РСФСР 1922 г., в разработке которого деятельное участие принимал профессор О.А. Хауке вместе с профессорами ММИ Н.П. Рудиным, М.М. Шульгиным, И.Б. Новицким, Н.В. Гендзехадзе и др., и его главный фундаментальный труд «Крестьянское земельное право» [30]. Данные издания весьма практичны и очень широко цитируются при изучении современного этапа в развитии земельного законодательства и разработке современных проблем, таких как формирование государственной земельной политики, государственное управление земельными ресурсами, экономическое регулирование рационального использования сельскохозяйственных земель, правовые аспекты вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, региональная и муниципальная политика в области развития и усложнения земельных отношений и их информационного обеспечения, включая инвестиционную привлекательность регионов на рынке земельных ресурсов, правовое обеспечение землеустройства и кадастров, управление недвижимостью и цифровизацию землепользования; правовые проблемы земельного контроля и надзора, а также дальнейшее развитие научных основ земельного права и многое другое.

Возникшая еще в дореволюционный период административно-правовая теория землеустройства устами своего автора и наиболее последовательного защитника профессора О.А. Хауке утверждала, что «землеустройство есть всегда публичный, правоизменяющий (в широком смысле) земельный акт», отрицала, по существу, его сердцевину, как любил выражаться профессор С.А. Удачин, — социально-экономическое и организационно-хозяйственное содержание.

Профессор Хауке О.А. считал центральным вопросом экономики землеустройства и землеустроительного проектирования вопрос о влиянии землеустройства на уровень ренты. Использование земли как товара в социально-экономических отношениях подразумевает, что земля, приобретая рыночную стоимость, становится движущей силой экономики и универсальным производственным фактором, основополагающим объектом развития системы общественно-хозяйственных и воспроизводственно-демографических отношений в стране. Эти и другие особенности экономических отношений порождают различные виды земельной ренты, которая изымается через систему платности землепользования, что позволяет перевести землю в сферы воспроизводства, социальных и рыночных ориентиров. Все это обуславливает необходимость создания уникальной системы государственного управления земельными ресурсами с имеющимися и вновь создаваемыми на данной территории активами.

Исследование теоретических вопросов землеустройства Першин Павел Николаевич также связывал со специфическими проблемами земельной ренты. В 1928 г. П.Н. Першин выступает со статьей «Рентабельность землеустройства и мелиорации» [22], в которой устанавливает, что при известных условиях землеустройство влияет на величину первой формы дифференциальной земельной ренты (ренты положения), а мелиорация сопровождается ростом второй дифференциальной ренты (ренты дополнительных затрат).

Аналогичные теоретические вопросы возникали и по лесному хозяйству. Существовала точка зрения о наличии особой «лесной ренты». П.Н. Першин доказал, что в лесном хозяйстве имеют место те же формы дифференциальной земельной ренты, которые изложены в классической экономической теории.

Изучение проблемы земельной ренты привело П.Н. Першина к экономическому осмыслению теории плодородия земли. Он обращал внимание на то, что при изучении плодородия почвы нельзя игнорировать его общественно-экономическое значение.

П.Н. Першин своими научными статьями «Социально-экономическая теория землеустройства» (1925 г.) и «Экономические задачи землеустройства» (1926 г.) при поддержке руководителей Губмелиоземов ЦЧ губерний, обратил особое внимание на взаимосвязь организации производства и организации территории, развития хозяйства и улучшения его земель, а суть заключалась в том, что землеустройство в целом автором и его сподвижниками понималось как экономическое явление [2–14].

Именно П.Н. Першин впервые ввел в число основных дисциплин, изучающих землеустройство, экономику землеустройства как «учение об общественно-хозяйственных отношениях приспособления земельной площади к хозяйственно-организационному использованию ее производственных свойств» [19]. Таким образом, землеустройство как социальный комплекс, подчеркивал Павел Николаевич, входит в общую систему экономических знаний.

Заложенные П.Н. Першиным основы социально-экономической теории землеустройства были в последующем развиты им и его сподвижниками, научной школой Московского института землеустройства и особенно НИИ организации территории, а затем Московского института инженеров землеустройства (МИИЗ) и Государственного университета по землеустройству.

Интересен факт, что НИИ организации территории (НИИОТ) был в ведении Наркомзема СССР и находился в системе ВАСХНИЛ. Начальник главка землеустройства Наркомзема СССР И.Д. Шулейкин одновременно являлся директором НИИОТ. Институт занимался вопросами реорганизации народного хозяйства на всей территории СССР.

В НИИ организации территории активно работали следующие руководители научно-исследовательских бригад: Е.Е. Буров (организации территории совхозов), Н.Н. Бурихин (организации территории колхозов и орошаемых хозяйств), С.Д. Черёмушкин (организации территории пригородных зон), Н.И. Прокуронов (по ликвидации хуторского расселения), Н.П. Васильчиков (планировки центральных усадьб МТС), В.М. Богданов (перепланировки колхозных селений), И.П. Николаевский (земельно-хозяйственного учета), А.И. Мазмишвили (геодезическая), П.П. Шердюков (обследований при землеустройстве), А.Ф. Абель (землеустройство Крайнего Севера), Г.А. Кашигин (организации территории поля севооборота), С.И. Сильвестров (использования материалов обследований при землеустройстве) и другие.

Ученые НИИОТ выполнили до конца переходного периода широкомасштабные исследования, позволившие сформировать основы теории социалистического землеустройства, его содержание, методы и пути развития. На основе крупномасштабного изучения и критического анализа практики организации территории и комплексных экспериментальных работ, проведенных в значительных объемах, этим ученым удалось сформировать научно обоснованные представления о необходимости и высокой эффективности землеустройства, требующего для преобразования территорий комплексных, взвешенных мер, учитывающих разнообразные особенности такой обширной страны с грандиозными территориями, как наша. Сейчас нам крайне не хватает такого научного центра. Отраслевая землеустроительная наука разрушена, а вопрос финансирования науки университетов не решен.

В 1930‑х гг. П.Н. Першин дает экономическое обоснование методике проектирования генеральной схемы планировки районных хозяйственных комплексов, определяет само понятие районной планировки, освещает вопрос о взаимосвязях работ по планированию народного хозяйства и районной планировки и о принципах расселения, а также разрабатывает экономические основы планировки хозяйственных центров колхозов и совхозов. Разрабатывает экономическую теорию сельскохозяйственного расселения, раскрывает общественно-хозяйственную сущность типов расселения и планировочной структуры села и определяет закономерности их развития. Под его руководством создается методика экономического обоснования размещения животноводческих ферм, центральных усадеб, отдельных построек и сооружений, дающая практические приемы хозяйственных расчетов, обеспечивающих минимальные капитальные вложения и текущие издержки производства.

Примечательно и то, что уже в то время землеустройство рассматривалось по экономической, социальной и экологической значимости, как имеющее юридическую и аграрно-биологоческую сторону землеустроительной деятельности, неразрывную и традиционную связь с инженерными работами геодезического и мелиоративного характера, включающее необходимость «устойчивого социально-эколого-экономического развития страны» — задолго до фундаментальных работ в этой области в мире, сочетающих интересы общества, экономики и природы.

Сегодня мы должны сохранить все позитивное, что было до Октябрьской революции, в советский и постсоветский периоды.

Землеустройство должно стать ключевым звеном обеспечения продовольственной безопасности страны и закон о землеустройстве должен исходить из того, что имеется сельскохозяйственное землеустройство и комплексное территориальное землеустройство. Это завещали основоположники землеустроительной науки и земельного права.