Косточковые плоды — это подгруппа однородной группы плодоовощных товаров, относящаяся к сочным плодам. Косточковые плоды представлены следующими видами: вишня, черешня, слива, алыча, абрикосы, персики, кизил и тернослив. Наиболее холодоустойчивые культуры из косточковых — вишня и слива. Северная граница их распространения проходит через Карельский перешеек — Вологду — Киров — Пермь — Нижний Тагил. Выращивают эти культуры в средней и южной зонах европейской части России. По количеству насаждений вишня занимает второе место после яблони, слива — третье. Черешня, алыча, абрикосы, персики и кизил произрастают только в южной зоне: на Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Молдове и Средней Азии.

Строение косточковых плодов разных видов имеет ряд общих анатомо-морфологических признаков. Плод косточковых — костянка с сочным околоплодником, который и является наиболее ценной съедобной частью. Особенности строения плодов: тонкая кожица с восковым налетом или опушением; сочная, нежная мякоть, одревесневшая косточка с семенем внутри. Величина, форма и рельеф поверхности косточки служат видовыми и сортовыми признаками [1]

Покровные ткани представляют эпидермис, покрытый у вишни, черешни, сливы кутикулой или опушением — у абрикосов и персиков. Опушение состоит из мельчайших волосков, густо переплетенных между собой. Назначение кутикулы и опушения — защита плодов от неблагоприятных внешних воздействий: механических, микробиологических, а также от смачивания водой. Восковой налет сравнительно легко стирается, но и восстанавливается, а при хранении отдельных сортов слив даже усиливается. Опушение удаляется только при сильном трении, не изменяется существенно при хранении и не восстанавливается. Тонкие покровные ткани косточковых плодов — не очень надежная защита от неблагоприятных внешних условий и испарения воды из плодов. В этом одна из причин их низкой транспортабельности и лежкости.

Окраска кожицы — однотонная (желтая, розовая, красная разных оттенков у вишни и черешни, темно-синяя, зеленая, ярко-желтая — у сливы) или с румянцем (у черешни, абрикосов и персиков).

Под покровной тканью находится паренхимная мякоть плодов, пронизанная сосудами проводящей ткани и включающая механическую ткань. Запасающая ткань косточковых плодов при созревании становится сочной, нежной, легко повреждаемой механически. Поэтому все способы транспортирования и хранения, выбираемые для косточковых плодов, должны обеспечивать в первую очередь защиту от механических повреждений. Мякоть плодов разных видов отличается по окраске, плотности, сочности, вкусу и аромату. Проводящие и покровные ткани создают определенную механическую устойчивость плодов, зависящую от степени развития этих тканей. Плоды с развитыми проводящими и механическими тканями приобретают более плотную, хрящевидную мякоть, например, черешня разновидности бигаро, поэтому она лучше выносит транспортирование и относительно продолжительное хранение.

Косточка имеет шарообразную или приплюснуто-эллипсовидную форму и гладкую или извилистую поверхность. Ядро косточки заключено в прочную деревянистую скорлупу, недоступную для проникновения микроорганизмов.

Для сохраняемости косточковых плодов большое значение имеет способность косточки дозревать. У ранних нележких сортов, например, черешни Ранняя майка, косточка может созревать на дереве, у других — более лежких — она созревает после съема с дерева при хранении.

Период дозревания семян наиболее благоприятен для сохранения косточковых плодов, так как биологический механизм обеспечивает сохранение мякоти, снабжающей точки роста косточки необходимыми питательными веществами. После созревания косточки биологическая надобность в мякоти отпадает, и она быстро отмирает.

В отношении способности к дозреванию мякоти косточковых плодов в литературе нет единого мнения. Большинство исследователей считают, что косточковые плоды не обладают такой способностью. Убранные в незрелом виде они не улучшают свои потребительские свойства, а лишь размягчаются за счет гидролиза протопектина, что создает видимость дозревания. Однако некоторые исследователи считают, что сливы, персики и абрикосы могут дозревать, потребительские свойства их при этом улучшаются.

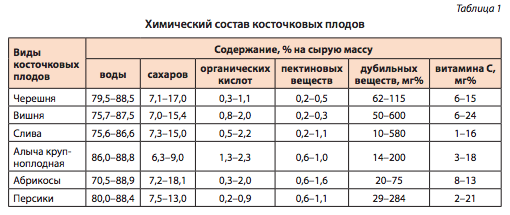

Химический состав. Косточковые плоды отличаются от других подгрупп плодов большими внутривидовыми колебаниями в содержании воды и основных питательных веществ, повышенной максимальной границей сахаров, кислот, дубильных и красящих веществ (табл. 1).

В среднем по содержанию сахаров косточковые несколько превышают семечковые плоды, но довольно значительно больше в них содержание органических кислот, дубильных и красящих веществ. Это влияет на вкус многих видов косточковых, который характеризуется как кисло-сладкий, иногда с более и менее отчетливо выраженной терпкостью. Все виды отличаются более интенсивной окраской кожицы и мякоти.

Повышенной сахаристостью отличаются черешня и абрикосы, относительно высокой кислотностью — алыча, мелкоплодная слива, вишня, абрикосы, кизил. Вишня, хотя и незначительно, уступает черешне по содержанию сахаров, но кислотность ее в два раза выше. Отсюда отчетливо выраженный кисло-сладкий вкус вишни и сладко-кислый — черешни. Персики, наоборот, кажутся слаще абрикосов благодаря пониженной кислотности, несмотря на меньшее содержание в них сахаров. Самой высокой кислотностью и пониженной сахаристостью отличается кизил, вкус которого отчетливо выраженный кислый [2].

Из сахаров у абрикосов, персиков преобладает сахароза, у вишни и сливы — моносахара. В кизиле содержится только инвертный сахар, а сахароза отсутствует. В косточковых преобладает яблочная кислота. Сравнительно высоким содержанием пектиновых веществ отличаются абрикосы; низким — вишня, черешня.

Косточковые, особенно терн, вишня и слива, выделяются довольно высоким содержанием дубильных веществ (10– 840 мг, %). Значительно меньше их в черешне и абрикосах, но доля Р-активных катехинов у них выше и по содержанию витамина Р эти виды не уступают другим косточковым. 100 г косточковых способны на 50–100% удовлетворить потребность организма в витамине Р.

Другими витаминами, в том числе и аскорбиновой кислотой (3–24 мг, %), косточковые бедны. Исключение составляют абрикосы, содержащие относительно много каротина и каротиноидов (1,4–7,0 мг, %), обеспечивающих их окраску. Остальные виды содержат мало каротина, но много антоцианов, в состав которых входят в основном цианидингликозиды, а у вишни, черешни, сливы — неонидингликозиды.

Крахмал в косточковых практически отсутствует, за исключением абрикосов (до 0,6%). Содержание клетчатки составляет 0,1–2,0%, причем меньше всего ее в мякоти вишни и черешни (0,1–1,2%), больше — в сливе (0,4–2,0%). Азотистых веществ в косточковых содержится 0,4– 1,3%, липидов — 0,1–0,5% [3].

Косточковые плоды используют в свежем виде на десерт, для переработки (на соки, варенье, джемы, повидло, компоты, пюре) и замораживания. Для сушки наиболее пригодны сливы, абрикосы, персики, вишня, черешня (в меньшей мере), для приготовления соусов — ткемали (слива) и кизил.

Показатели качества для косточковых аналогичны с семечковыми: внешний вид (форма, окраска, состояние поверхности), размер, степень зрелости и допускаемые отклонения (содержание плодов без плодоножки; незначительные дефекты формы или развития, дефекты окраски, потертости, легкие солнечные ожоги, незначительные дефекты кожицы (не более 1 кв. см в длину для дефектов продолговатой формы, и не более 0,5 кв. см от общей площади для других дефектов), незначительные трещинки, 1-2 градобоины).

Не допускаются плоды со следующими дефектами: с механическими повреждениями (проколами, нажимами от упаковки), градобоинами более двух, раздавленные, поврежденные сельхозвредителями (личинками черешневой мухи, вишневого слоника, сливовой плодожорки) и болезнями: клястероспориумом (черешня, абрикосы, персики), поражение серой и мокрой гнилями; повреждения, вызывающие деформацию плодов, форма которых приобретает уродливый вид, плоды с остатками химических веществ; загнившие, застуженные, подмороженные, перезрелые и незрелые (зеленые).

Косточковые плоды, кроме сливы и алычи мелкоплодной, делят на высший, 1-й и 2-й сорта. Во 2-м сорте абрикосов, слив, алычи крупноплодной и вишни размер плодов не нормируется. Все сорта косточковых делят на две помологические группы [5, 6, 7, 8].

Вишня и черешня имеют общее строение. От других косточковых отличаются округлой, овальной, округло-приплюснутой, сердцевидной формой, округлой небольшой косточкой. Удельная масса косточки — 7–9% массы плода, плодоножки — 1,4–1,8%. Кожица плодов тонкая, гладкая, блестящая.

Окраска плодов вишни является сортовым признаком. Так, сорта вишни делят на две группы: гриоты (или морели), аморели.

Гриоты имеют темно-красную, почти черную окраску кожицы и мякоти, такой же окраски сок. Распространенные сорта: Любская, Шпанка, Гриот остгеймский, Жуковская, из группы Владимирских вишен: Родителева и Васильевская.

Аморели отличаются светлой окраской кожицы и мякоти (кремовой, розовой, светло-красной) и неокрашенным соком. Распространенные сорта: Краса Севера, Аморель розовая, Английская ранняя. Большинство аморелей входят в группу ранних сортов десертного назначения, малопригодны для переработки в отличие от гриотов, которые пригодны для всех видов переработки.

Окраска кожицы черешни может быть желтой, желтой с румянцем, розовой, темно-красной, черной, сок — бесцветный, а у красных и черных сортов окрашен в красный цвет разной интенсивности. Вишни и черешни имеют сочную мякоть кислого, кисло-сладкого и сладко-кислого вкуса у вишни и сладкого или сладко-кислого — у черешни. Аромат у обоих видов слабо выражен. Консистенция — мягкая, водянистая или плотная хрящеватая. Это особенно важный сортовой признак для черешни, сорта которой делят на группы: гини и бигаро.

Гини — сорта черешни с мягкой сочной мякотью, малотранспортабельны, нележки, непригодны для многих видов консервирования. К ним относят в основном ранние сорта: Ранняя Марка, Апрелька.

Бигаро — сорта с полухрящеватой или хрящеватой мякотью, с хорошей транспортабельностью и лежкостью, прекрасными технологическими свойствами. Сорта этой группы светлоокрашенные (Дрогана желтая, Наполеон розовый, Францисс и др.) или темноокрашенные (Мелитопольская черная, Наполеон черный, Тавричанка, Бигаро Орашовская).

Черешня — самая скороспелая плодовая культура из всех произрастающих на территории нашей страны. Вишня уступает ей в этом примерно на 0,5–1 мес. По срокам созревания сорта вишни и черешни делят на ранние, средние и поздние.

Ранние сорта по пищевой ценности уступают поздним, так как содержат меньше растворимых веществ и сахаров.

Признаками сорта служат окраска кожицы, мякоти и сока (особенно у вишни), форма, величина плодов и косточки, строение и консистенция мякоти (особенно у черешни), вкус. В зависимости от способа уборки свежие плоды вишни и черешни могут быть с плодоножкой или без нее.

Лечебные свойства: Плоды вишни применяют при анемии, лихорадочных состояниях. При воспалительных заболеваниях дыхательных путей применяют мякоть и сок плодов вишни, их используют в качестве антисептического и хорошего отхаркивающего средства. Вишня повышает аппетит, улучшает процесс пищеварения. Плоды вишни оказывают легкое послабляющее действие, поэтому ее используют при запорах. Кроме того, вишня обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Сок вишни прекрасно утоляет жажду при повышенной температуре. Вишня благотворно действует на центральную нервную систему. Употребление черешни стимулирует процесс пищеварения, восстанавливает обмен веществ. Черешня полезна и для сердечно-сосудистой системы. Этот плод способствует нормализации метаболических процессов миокарда, обладает Р-витаминной активностью, что способствует повышению эластичности капилляров, а также способностью к разжижению крови, что помогает предотвратить образование тромбов. Черешня обладает эффективным мочегонным действием и является общеукрепляющим средством. Она быстро и эффективно восстанавливает физические силы, повышает тонус и поднимает настроение [4].

Абрикосы и персики — ценные южные культуры имеют много общего по форме, состоянию кожицы, окраске ее и мякоти.

Строение. Форма плодов округлая, овальная, плоскоокруглая, яйцевидная; у абрикосов встречается также миндалевидная, у персиков — шаровидная с клювиком на вершине, приплюснутая. Плоды имеют продольную борозду — брюшной шов, покрыты сверху опушением или без него. По опушению персики подразделяют на опушенные или настоящие, голые — нектарины.

Основная окраска кожицы — желтая и оранжевая, у абрикосов может быть еще беловатая, а у персиков — зеленоватобелая. Покровная окраска в виде точечного или размытого румянца более развита у персиков, но у обоих видов есть сорта без румянца. Мякоть окрашена в основном в желтые и оранжевые цвета; у абрикосов может быть еще и беловатого цвета, а у персиков — зеленовато-белого, кремового, кремово-белого. Мякоть различной плотности, в зрелом состоянии сочная, нежная волокнистая, у персиков с неотделяющейся косточкой — упругая, хрящеватая. Косточка занимает 5–8% массы плода, у столовых сортов легко отделяется от мякоти, у консервных сортов — с трудом.

К отличительным признакам абрикосов и персиков относят массу, размер, рельеф поверхности косточки. По массе и размеру абрикосы меньше персиков. У первых косточка гладкая, у вторых — с неровной поверхностью, изрезанной бороздками и ямками. Абрикосы отличаются более сильным характерным ароматом. Аромат персиков более тонкий. Абрикосы поступают в торговлю раньше персиков: в конце мая, а персики — в конце июня.

Сортовыми признаками являются форма, величина, окраска кожицы и мякоти, ее консистенция, отделяемость косточки, вкусовые и технологические свойства плодов. По назначению сорта делят на столовые, консервные, сушильные; по срокам выращивания — на ранние, средние и поздние.

В зависимости от происхождения, хозяйственных и биологических особенностей сорта абрикосов подразделяют на три группы: среднеазиатскую, ирано-закавказскую и европейскую.

Среднеазиатская группа абрикосов имеет мелкие, высокосахаристые плоды с плотной мякотью и слабым ароматом, наиболее пригодные для сушки. Кроме того, выращивают и столовые сорта, разнообразные по форме, размерам, окраске, отличающиеся от сушильных сортов более ранним сроком созревания. Сушильные сорта: Хурмаи, Исфарак, Курсадык, Бабаи, Кандак. Столовые сорта: Арзами, Ахрори, Самаркандскии ранний и крупный.

Ирано-закавказская группа абрикосов распространена в Армении, Дагестане, частично в Грузии и Азербайджане. Плоды варьируют от мелких до крупных. Косточка отделяется свободно. Сахаристость ниже, чем у среднеазиатской, но выше, чем у европейской. Кислотность низкая. Плоды в основном бело- и желтомясые. Сорта имеют столовое и консервное назначение. Лучшие сорта: Арзами, Еревани (Шалах), Кайси, Сатени, Табарза, Спитак (Анбан) и др.

К европейской группе абрикосов относят преимущественно сорта столового и консервного назначения. Плоды крупные и средние, приятного вкуса с выраженной кислотностью и характерным абрикосовым ароматом. Преобладают формы с желтой и оранжевой мякотью. Лучшие сорта: Ананасный, Краснощекий, Комсомолец, Люизе и др.

Лечебные свойства. Абрикос существенно улучшает процесс кроветворения, поэтому он показан людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также для укрепления ослабленного иммунитета, улучшения работы головного мозга, при заболеваниях анемией, беременным женщинам.

Употребление в пищу абрикосов в сезон способствует повышению уровня гемоглобина крови, укреплению защитных свойств организма, является профилактикой появления болезней щитовидной железы. Наличие магния делает абрикосы очень полезными при любых нарушениях деятельности сердечно-сосудистой системы за счет нормализации работы сердечной мышцы. Абрикосы способствуют снижению уровня холестерина в крови, препятствуют образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов, участвуют в обменных процессах, активно влияя на выведение из организма токсинов. Плоды абрикоса в свежем и сушеном виде обладают мягким послабляющим действием [4].

Персики. Персики и нектарины — это один и тот же вид, хотя в коммерческих целях они считаются разными фруктами и в ГОСТ они выделены как разные виды [7]. Персики подразделяются на настоящие (опушенные) и нектарины (голые персики), отличающиеся наличием или отсутствием опушения.

Сорта персиков делят на столовые, консервные и универсальные.

Столовые сорта персиков отличаются крупными, сочными плодами привлекательного вида с румянцем, со светло-желтой и белой мякотью, с отделяющейся и неотделяющейся косточкой, приятного вкуса, с характерным ароматом персиков. Транспортабельность плодов хорошая. Лучшие сорта: ранние — Пушистый ранний, Сочный, Амсден, Русский; средние — Ветеран, Эльберта, Юбилейный; поздние — Турист, Сальвей, Чемпион поздний.

Консервные сорта персиков должны иметь плоды крупные, мясистые, с плотной хрящеватой мякотью, не разваривающиеся, с однородной желто-оранжевой окраской, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматные. Предназначены для компотов. Лучшие сорта: Бесташвили, Никитский, Горийский белый, Грузинский белый, Гудаутский консервный.

Универсальные сорта персиков используют для приготовления соков с мякотью, сушки, замораживания. Имеют красивый внешний вид, приятные вкус и аромат, нетемнеющую мякоть, предпочтительнее сорта с отделяющейся косточкой. Лучшие сорта: Амсден, Золотой Юбилей, Дакота, Ранний Эльберта, Триумф.

По производственной классификации сорта персиков (П.) делят на группы: настоящие П. (с опушенными плодами с нежной мякотью и отделяющейся косточкой — Августовский, Красавец, Эльберта, Амсден); павии (с опушенными плодами и нежной мякотью, но с неотделяемой от мякоти косточкой — Кардинал, Коллинс, Фаворит Моретти); клинги, или консервные П. (имеют хрящевую мякоть плода и неотделяющуюся косточку — Золотой юбилей, Клинг 2, Санклинг); бруньоны (с неопушенными плодами и неотделяющейся косточкой — Никитский 85, Рубиновый 4); нектарины (с неопушенными плодами, но с отделяющейся косточкой — Краснодарец, Кримсон голд, Санглю, Скиф, Старк); плоские П. (с опушенными плодами и с нежной мякотью — Инжирный, Пин-ту).

Лечебные свойства. Персик полезен при нарушениях сердечного ритма и гипертонической болезни, снижают уровень холестерина в крови, повышают защитные силы организма. Плоды персика обладают мочегонным и мягким слабительным действиями. Органические кислоты и эфирное масло, содержащиеся в мякоти плодов, стимулируют желудочную секрецию, способствуют улучшению пищеварения и повышают аппетит [4].

Слива. По производству и распространению слива занимает второе место среди косточковых после вишни. Отличается большим видовым разнообразием (до 32 видов). Плоды овальной, овальноудлиненной, округлой формы с продольным швом.

Свежие сливы, реализуемые в розничной торговле, относят к различным видам слив и межвидовым гибридам — племкотам и плюотам рода Prunus L. [8]. Основные виды слив:

• слива домашняя (Prunus domestica L.), к которой относятся сортотипы: сливы настоящие (венгерки), мирабели, ренклоды, яичные сливы;

• сливы китайские (Prunus salicina Lindl, Prunus Carr). Межвидовые гибриды: племкоты, плюоты.

В нашей стране выращивается преимущественно слива домашняя садовая, алыча.

По размеру плода свежие сливы подразделяют на: крупноплодные (крупноплодные помологические сорта слив видов Prunus domestica и Prunus salicina и гибридов слив), которые относятся к I помологической группе; средних размеров (остальные помологические сорта); мелкоплодные (мирабели и тернослива Prunus institia L,).

Венгерки отличаются овально-удлиненной формой, тонкой темно-красной, фиолетовой или темно-синей кожицей с восковым налетом. Мякоть зеленоватая, при созревании — желтая, плотная, сочная, сладкая. Косточки приплюснутые, легко отделяются от мякоти, занимают 3–6% массы плода. Плоды имеют универсальное назначение: лучшие сорта используют для производства чернослива: Венгерка обыкновенная, Венгерка итальянская, Венгерка ажанская, Анна Шпетт, Исполинская, Кубанская ранняя и др.

Ренклоды имеют плоды округлой формы с глубоким швом. Кожица тонкая, плотная, легко отделяется от мякоти. Окраска кожицы: желто-зеленого, золотистого, фиолетового или красного цвета с восковым налетом. Мякоть желтая, прозрачная, сочная, сладкая, вкусная. Косточка овальной формы, у многих сортов свободная, занимает 2–7% массы плода. Используют в свежем виде и для переработки (в основном для приготовления компотов). Лучшие сорта: Ренклод зеленый, Ренклод Альтана, Ренклод фиолетовый.

Яичные сливы характеризуются ярко-желтой окраской кожицы. Форма плодов — овальная, мякоть — кремового или желтого цвета. Широкого распространения не имеют. Сорта: Яичная, Золотая капля.

Мирабель имеет плоды мелкие, круглые; мякоть желтую, плотную; косточка легко отделяется от мякоти. Наиболее распространенные сорта: Мирабель Нанси, Мирабель сентябрьская и др.

Гибриды сливы: плумкоты, плуоты и пеакотум. Впервые гибриды между абрикосом и японской сливой были получены выдающимся американским селекционером Л. Бербанком и получили название плумкоты (или плюмкоты — абрикосовая слива) — от английских названий сливы («плюм») и абрикоса («априкот»). Впоследствии продолжатели этой работы за рубежом Ф. Зайгерт (США), X. Нугероллес (Испания) и ряд других получили второе поколение от скрещивания этих гибридов с японской сливой — плуоты, и с абрикосом, названные априум.

Согласно данным генетиков, плумкот имеет 50% от сливы и 50% от абрикоса, а плуот — 3/5 генов сливы и 2/5 генов абрикоса. То есть последний в большей степени является сливой и, как следствие, вкус его плодов также ближе к сливовому.

Плумкот и плуот также как и слива имеют гладкую кожицу. Плоды могут быть фиолетовыми с оранжевыми пятнами и ярко-красной мякотью, зелеными снаружи и желтыми внутри, розоватыми, темно-фиолетовыми, или иметь множество других сходных оттенков. Аромат сочетает в себе нотки абрикоса и сливы. Масса плода обычно составляет 60–100 г.

Плумкоты и плуоты имеют яркий сладкий насыщенный вкус и у них отсутствует горьковатый терпкий привкус, который иногда отмечается у слив. Мякоть очень сочная, упругая и немного зернистая. Культуры отличаются высоким содержанием витаминов С и Р, калия, кальция и пищевых волокон. Темно красные сорта богаты антиоксидантами [9].

Выведены два отечественных сорта плумкот: Колибри и Кубанский. Импортные сорта плумкотов и плуотов: Флаворелла, Флвариш, Флавор Кинг и др.

Априум — это межвидовой гибрид, который, как и плумкот, возник в результате скрещивания сливы и абрикоса. Только в этом случае процент соотношения родительских генов иной, и априум ближе к абрикосу нежели к сливе, то есть на 70% он абрикосовый и только на 30% сливовый.

По внешнему виду плоды напоминают необычный абрикос или нектарин. Чаще всего априум имеет ярко-оранжевую окраску с красным румянцем и очень небольшим опушением и оранжевую мякоть. Но априумы, в зависимости от сорта, могут быть также разноцветными, например, розоватыми или багряными с красной мякотью. Косточка у априума, в отличие от плумкота, довольно крупная и похожа на абрикосовую. Плод обычно размером с большую сливу, средняя масса плодов 50–80 г. Априумы славятся очень сладким вкусом, и хотя внешне плоды больше похожи на абрикос, на вкус они ближе к некоторым сортам слив. Их мякоть более плотная и сочная чем у абрикоса.

Кроме хорошо известных абрикосов, персиков, сравнительно недавно выведен межвидовой гибрид персика, абрикоса и сливы, названный пеакотум (Peacotum) или шарафуга.

Образование имени поизошло от «пеа» от peach (персик), «кот» от apricot (абрикос) и окончание «ум» от plum (слива). При созревании пеакотум имеет нежную тающую во рту консистенцию, мягкий сладковатый вкус с легкой кислинкой, в котором четко улавливаются сильные фруктовые нотки сливы и привкус абрикоса. Причем от последнего плод унаследовал сильную сладость и слегка пушистую кожицу, которая при этом довольно упругая, как у слив. По цвету плоды бывают ярко-желтыми, как абрикосы, с привлекательным красным румянцем, но встречаются также темные багряные и фиолетовые сорта. Фрукты однородные по размеру, в среднем, пять-шесть сантиметров в диаметре, по форме слегка варьируют от шаровидных до овальных. Мякоть пеакотум бывает различных оттенков — от желтой до янтарной. Она мягкая, сочная, однородной текстуры и окружает несъедобную овальную косточку [9].

В розничной торговле межвидовые гибриды сливы пока еще встречаются редко. Осенью иногда поступают плумкоты под названием крупноплодная слива.

Алычу (ткемали) подразделяют на крупноплодную (20–36 г) и мелкоплодную (до 20 г). Плоды округлые или яйцевидные разной окраски — желтые, светло-красные, темно-красные. Мякоть сочная, кисловато-сладкая, у косточки кислее. Косточка от мякоти не отделяется, занимает 6–10% массы плода. Плоды алычи используют в основном для консервирования с сахаром: на варенье, компоты, глазирование. Из-за кислого вкуса употребление в свежем виде ограничено. Сорта крупноплодной алычи: Васильевская 41, Десертная, Южная красавица, Обильная, Пионерка. Сорта мелкоплодной алычи встречаются в основном в диком виде на Кавказе, в Средней Азии, Крыму.

Тернослив имеет плоды круглой формы синей окраски с сизым восковым налетом. Мякоть желтая или кремовая, кисло-сладкая с вяжущим привкусом, который ослабляется при созревании плодов. Плоды используются для переработки: варки варенья, компотов.

Сливы от других косточковых отличаются более поздними сроками созревания: ранние сорта — в начале-конце июля, средние — конец июля — середина августа; поздние — конец августа. Тернослив в средней полосе собирается перед или после заморозков. В последнем случае вяжущий вкус у него исчезает, плоды становятся мягче. Сливу собирают в основном в потребительской или технической зрелости в зависимости от назначения. Плоды, предназначенные для длительного транспортирования и хранения, убирают в съемной зрелости.

Основные недопустимые дефекты сливы — механические повреждения: проколы, нажимы, градобоины, свежие трещины, образующиеся при отрыве от плодоножки, зарубцевавшиеся повреждения вредителями (плодожоркой, пилильщиком, сливовым слоником, казарками), зеленые или перезревшие, загнившие (в основном серой гнилью), подмороженные плоды, которые в реализацию и перерабработку не допускаются и относят к отходу.

Полезные свойства. Основное полезное свойство сливы — нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Слива имеет свойство возбуждать аппетит и усиливать перистальтику кишечника, полезна при атеросклерозе, уменьшает холестериновые отложения на стенках сосудов. Является слабым мочегонным средством, способствует очищению почек, а также всего организма от шлаков и токсинов. Слива содержит много калия, который укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов, что полезно при болезнях сердечно-сосудистой системы и гипертонии [4].

Хранение косточковых плодов. Косточковые плоды относят к скоропортящимся, они отличаются ограниченными сроками хранения (от нескольких дней до 1 мес.). Наименее лежкоспособны черешня, абрикосы, вишня, наиболее — персики и слива. Этот показатель зависит не только от вида, но и от помологического сорта. Хорошо сохраняются вишни группы гриоты (Любская, Шпанка и др.), сливы группы венгерок (Венгерка обыкновенная и аджанская, Анна Шпетт), ренклоды (Ренклод Альтана, Баве и др.), поздние сорта персиков. Темноокрашенные сорта косточковых сохраняются лучше.

При закладке на хранение в холодильники косточковые плоды рекомендуется предварительно охладить: вишню и черешню в течение 4 ч, абрикосы, персики и сливы — 8 ч.

Плоды должны храниться при температуре 0 ± 0,5 °С и относительной влажности воздуха — 90–95%, при умеренном воздухообмене. Для удлинения сроков от 1,5–2 до 3–4 мес. применяют хранение косточковых в РГС. Рекомендуемые требования к режиму хранения косточковых плодов регламентируются только в Инструкции по длительному хранению плодов (см. Приложение 1). В стандартах на косточковые плоды лишь указано, что срок и условия их хранения устанавливает изготовитель.

Косточковые плоды при уборке упаковывают в ящики, а при наличии ячеистых прокладок — и в картонные коробки. В этой таре плоды перевозят и хранят. Для механизации погрузочноразгрузочных работ используют ящичные поддоны.

В хранилище ящики с плодами штабелируют высотой 8–10 упаковочных единиц. Если позволяет прочность тары и используются ящичные поддоны, то устанавливают в высоту по два поддона.

Хранят косточковые с искусственным холодом. В неохлаждаемых хранилищах осуществляется только кратковременное хранение (в зависимости от вида) от 1–2 дней до недели. Для удлинения сроков хранения и реализации, сокращения потерь косточковые плоды предварительно охлаждают холодным воздухом, гидроорошением, используют газовое хранение, для чего применяют герметичные камеры с РГС, полиэтиленовые упаковки с силиконовыми мембранами и без них. Дополнительными средствами сокращения потерь, удлинения сроков хранения плодов является обработка их антисептиками (0,18-процентой суспензией фунгицидов бенлата и беномила), покрытие защитными пленками (парафинирование персиков).