Трудно оценить ущерб, который фашистские захватчики нанесли народному хозяйству страны.

Из строя были выведены металлургические заводы, на которых производилось до 60 % стали, разрушено 31 850 промышленных предприятий. Было уничтожено 4100 железнодорожных, телефонных станций и 65 тыс. км железной дороги, разграбили десятки тысяч колхозов и совхозов. Было уничтожено 40 тыс. больниц, 84 тыс. школ, техникумов, вузов.

Первый год войны имел критическое значение для экономики и промышленности СССР. Именно в это время народное хозяйство СССР понесло наибольшие потери.

К ноябрю 1941 г. на оккупированной территории СССР находилось около 40 % всего населения страны. Длина железнодорожного полотна на оккупированной территории составляла 41 % от протяженности всех железнодорожных путей. На этой территории производилось 63 % всей добычи угля, 58 % всей выплавки стали, 68 % выплавки чугуна, 60 % производства всего алюминия.

За период с августа по ноябрь 1941 г. в результате оккупации из строя было выведено 303 военных заводов, которые до этого ежемесячно они производили 2,7 млн корпусов мин, 8,8 млн корпусов снарядов, 2 млн корпусов авиабомб, 5,1 млн снарядных гильз, 7800 т пороха, 16 100 т аммиачной селитры, 3000 т тротила.

В результате военных потерь и эвакуации сотен предприятий валовая продукция в первые месяцы войны уменьшилась в 2,1 раза. К декабрю 1941 г. выпуск проката черных металлов уменьшился в 3,1 раза, — а ведь он был основой советской военной промышленности. Производство проката цветных металлов было практически уничтожено — оно сократилось в 430 раз, производство шарикоподшипников, без которых невозможно выпускать танки и самолеты, сократилось в 21 раз.

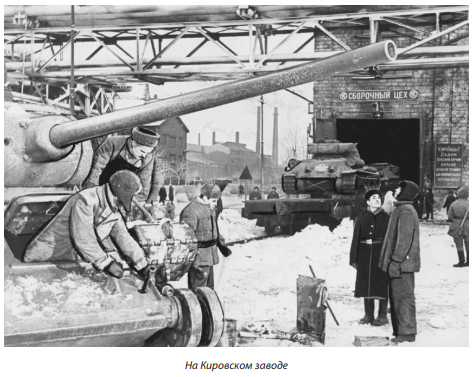

Для того чтобы сохранить промышленность в военное время, Советский Союз провел уникальную операцию по эвакуации предприятий с линии фронта, аналогов которой мировая история не знала. Эвакуация позволила сохранить производственные мощности, имеющиеся в стране, и обеспечить СССР победу над фашистской Германией.

Эвакуацией руководил Совет при СНК СССР, который был создан в июне 1941 г. Большая часть промышленных предприятий была перевезена еще в первые месяцы военных действий. За вторую половину 1941 г. в восточные районы страны только по железной дороге было транспортировано почти 2,6 тыс. заводов. Около 70 % предприятий было размещено на Урале, в Западной Сибири, Казахстане и Средней Азии. Оставшуюся часть производств расположили в Восточной Сибири и Поволжье.

Вместе с предприятиями переехала и значительная часть рабочих (около 35 %), а также большое количество специалистов.

ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

Тульский оружейный завод «ТУЗ» был основан по указу Петра I в 1712 г. Оружие, производимое на заводе, использовалось еще в Отечественной войне 1812 г. и в годы Гражданской войны. Осенью 1941 г. была начата экстренная эвакуация предприятия и уже спустя месяц большая часть оборудования была размещена в Медногорске (Оренбургская обл.), после чего туда прибыло около 4,5 тыс. рабочих и специалистов. Однако этого количества не хватало для полноценного производства, в связи с чем в Оренбургской обл. было объявлено о мобилизации населения, после чего на заводе появилось еще 6 тыс. новых работников, а потом их численность возросла до 12 тыс. человек. В начале 1942 г. на предприятии были задействованы практически все цеха, имевшиеся на производстве.

Эвакуация протекала в крайне тяжелых условиях: часто работникам приходилось ночевать прямо на предприятии. При этом большая часть его помещений не только не была приспособлена для изготовления оружия, но даже не отапливалась, в то время как зимы были очень холодными. Руки рабочих буквально примерзали к металлическим станкам, но несмотря на ни на что они продолжали работу.

Постепенно условия улучшались — появились: общежития, баня, детские, учебные и медицинские учреждения, столовая, ремонтная мастерская и подсобное хозяйство.

В конце весны 1942 г. часть оборудования завода была возвращена в Тулу в целях восстановления производства на прежнем месте. Но и восстановление также далось непросто. Работникам приходилось работать сутками, но это принесло результат — выпуск оружия удалось возобновить достаточно быстро.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Г. ШИПУНОВА (КБП)

КБП было организовано 1 октября 1927 г. в ходе создания проектно-конструкторского бюро ручного оружия при Тульском предприятии по выпуску оружия.

В начале ВОВ в 1941 г. во главе предприятия был поставлен Ф.П. Соловьев, которому и пришлось решать непростую задачу, связанную с изготовлением нового оружия и внедрением в производство систем: Токарева (пистолет ТТ), Волкова-Ярцева (авиационная пушка калибра 23 мм) и Березина (авиационный пулемет).

Свидетельствует статистика

В июне 1941 г. советская армия располагала: танки — 1475 шт., орудия и минометы — 37,5 тыс. шт., боевые самолеты — 1540 шт. (у немецкого командования количество танков было в 3 раза больше).

В декабре 1941 г. (даже с учетом гигантских потерь под Москвой): танки — 1954 шт., орудия — 22 тыс. шт., самолеты — 2238.

Ноябрь 1942 г.: танки — 7350 шт., орудия и минометы — 77 тыс., боевые самолеты — 4,5 тыс.

Июль 1943 г.: танки — более 10 тыс. шт., орудия и минометы — 105 тыс., боевые самолеты — 10 тыс. шт.

Перевозка конструкторского бюро была начата после переезда Тульского оружейного завода. Часть бюро была переправлена в г. Златоуст, остальное же оборудование было распределено по другим городам, где производилось оружие разработок тульского предприятия (Саратов, Ковров, Ижевск и т. д.).

К переезду завода на Урал присоединилась половина сотрудников. Эвакуация была начата 9 октября 1941 г., тогда в бюро числилось около 290 работников. Однако на начало января 1942 г. их осталось всего 155, хотя предприятие и привлекло новых сотрудников из местного населения.

В военный период наибольшей популярностью пользовалась следующая продукция предприятия: авиационные пушки Б-20 и ВЯ, авиационные пулеметы ШВАК (Шпитальный-Владимиров авиационный крупнокалиберный), ШКАС (Шпитального — Комарицкого авиационный скорострельный) и УБ (Универсальный Березина). Производимым на заводе оружием было оснащено свыше 80 % самолетов советских военно-воздушных сил.

ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Завод был основан уже после начала боевых действий — в середине лета 1942 г., на базе двух эвакуированных цехов заводов — Подольского механического и Тульского оружейного. Предприятие в кратчайшие сроки освоило производство оборонной продукции. Первым оружием, производимым на заводе, стали противотанковые ружья С. Г. Симонова, В.А. Дегтярева и пистолет ТТ Ф.В. Токарева.

Начиная с 1943 г. и до окончания военных действий сотрудники завода регулярно перевыполняли производственные планы. За время войны предприятие произвело около 200 тыс. противотанковых ружей, свыше 1 млн пистолетов и револьверов, около 180 тыс. осветительных пистолетов и большое количество другой военной техники.

В производстве участвовали тысячи людей, которые работали по несколько смен без выходных, чтобы удовлетворить потребность советских войск в оружии и приблизить Победу.

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

Завод был основан 10 сентября 1931 г. в Воронеже. Сначала на предприятии выпускались железнодорожные клеммы, но уже спустя год его перепрофилировали в радиозавод с целью развития радиопромышленности в стране.

Осенью 1941 г. было принято решение об эвакуации предприятия в Новосибирск, прекращении производства радиоприемников и начале выпуска аппаратуры радиосвязи для советских войск. Первая продукция для нужд армии была выпущена 24 декабря 1941 г. Помимо радиоаппаратуры на заводе было налажено производство гранат, ножей и «хвостов» самолетов. Весной 1942 г. на фронт начали поступать радиостанции, выпущенные на «Электросигнале» — приемники «4ПБ10» и «9Н-1», а также аппарат «Говорящая бумага».

В общей сложности за годы ВОВ завод обеспечил средствами радиосвязи самолеты и каждый 3-й танк. В начале 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении «Электросигнала» орденом Ленина «за образцовое выполнение заказов для фронта».

После освобождения Воронежа от захватчиков оборудование предприятия начали возвращать обратно. В восстановлении предприятия на прежнем месте принимали участие не только работники завода, но и население. В конце весны 1944 г. был налажен выпуск радиостанций для фронта, а затем — радиоприемников бытового назначения «Родина». По одному из таких приемников рабочие услышали долгожданную новость о победе над немецкими войсками. Спустя год после окончания войны более 2 тыс. работников завода получили медали «За доблестный труд в годы ВОВ 1941– 1945 годов».

УРАЛЬСКИЙ ОПТИКОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (УОМЗ)

Завод был основан в 1837 г. в Москве — это было одно из самых крупнейших предприятий по выпуску оптических приборов. Осенью 1941 г. ГОКО Советского Союза принял решение об эвакуации завода в Свердловск (после 1991 г. — Екатеринбург).

Оборудование (в том числе лабораторное), инструменты, документация, материалы были перевезены на Урал меньше чем за месяц. Для эвакуации завода потребовалось 10 эшелонов с более чем шестью сотнями вагонов. В рамках эвакуации предприятия в Свердловск выехало 10 тыс. рабочих с семьями.

За время ВОВ предприятие выпустило несколько десятков тысяч разнообразных оптических приборов. В 1934 г. специалисты завода разработали 17 видов вооружений (в том числе — новый авиаприцел). К слову, именно на УОМЗ изготавливали приемники к пулемету «Максим» и узел затвора для «Катюши».

Свидетельствует статистика

За период с 1941 по 1945 г. СССР произвел в среднегодовом исчислении: танки — не менее 24 тыс. шт., артиллерийские орудия — 47 тыс., самолеты — 27 тыс., минометы — 87 тыс. шт. Для сравнения: в Германии в этот же период времени было произведено 13 тыс. танков, 25 тыс. артиллерийских орудий, 19 тыс. самолетов и 17 тыс. минометов. По показателям производства военной продукции СССР немного отставал только от США, в которой за эти же годы было произведено 24 тыс. танков, 86 тыс. артиллерийских орудий, 59 тыс. самолетов и 22 тыс. минометов.

УАП «ГИДРАВЛИКА»

В 1939 г. на фоне возникновения необходимости в крупных агрегатных заводах, специализирующихся на производстве полуфабрикатов, нормализованных деталей и узлов, был создан Ржевский завод, впоследствии названный «Гидравлика».

После начала войны было принято решение об эвакуации предприятия. Оборудование завода было демонтировано и транспортировано сначала в Саратов, а потом в Уфу. Первый эшелон с оборудованием и рабочими прибыл в Уфу в начале весны 1942 г. В общей сложности переезд продолжался около месяца. В это время работники вынуждены были жить и работать в тяжелейших условиях — есть перемерзшую картошку, обжаренную на касторовом масле.

Предприятие представляло собой завод на колесах, в одном из вагонов которого осуществлялось беспрерывное производство продукции. Со второго квартала 1942 г. предприятие начало полноценную работу на новом месте. На протяжении ВОВ завод постоянно наращивал объемы производства, в общей сложности было укомплектовано 24 тыс. авиадвигателей, изготовленных в Уфе, Казани, Куйбышеве и Перми.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «МОЛНИЯ»

КБ «Молния» было организовано в Москве. Во время Великой Отечественной войны из-за нехватки работников за станки вынуждены были встать дети. Деятельность «Молнии» была сопряжена с рядом трудностей и отсутствием материальной базы для производства продукции.

В 1941 г. было принято решение об эвакуации предприятия в Уфу, где для восполнения недостатка электроэнергии приходилось обесточивать жилые дома — это была вынужденная мера, так как самолетам требовались свечи зажигания, без которых они просто не смогли бы оторваться от земли. Для освещения на заводе использовались керосинки и коптилки.

В производстве принимали участие все сотрудники. Возникающие проблемы тоже решались коллективно — свой вклад стремились внести все сотрудники, независимо от должности.

ЗАВОД «АВИААГРЕГАТ»

Завод был образован в 1932 г. в подмосковном поселке Ступино. После начала ВОВ осенью 1941 г. было принято решение об эвакуации предприятия в Куйбышев (с 1991 г. — Самара) из-за возможности бомбежки.

На новом месте оборудование завода монтировалось в недостроенных корпусах, людям приходилось работать под открытым небом, без отопления, согреваясь от костров. Рабочих катастрофически не хватало, их недостаток восполнялся местными жителями и людьми, перевезенными из других регионов, женщинами и подростками.

В конце 1942 г. на заводе удалось наладить бесперебойное производство винтов к легендарному штурмовику — самолету Ил-2 (вражеская армия называла такие самолеты «черная смерть»). За время военных действий на предприятии было выпущено свыше 90 тыс. винтов. Осенью 1945 г. «Авиаагрегат» получил в награду орден Красной Звезды за выполнение заданий властей в период ВОВ.

ОМО ИМ. П.И. БАРАНОВА — «САЛЮТ»

Завод был основан в 1916 г. в Александровске (после 1921 г. — Запорожье). В 1925 г. на предприятии уже выпускали М-6, а еще через два года году там было налажено производство двигателей М-11, М-22, М-85. В конце лета 1941 г. была начата эвакуация предприятия на территорию Омска. На перевозку оборудования потребовалось около 3 тыс. вагонов.

В Омске работникам предприятия и местным жителям удалось всего за один день проложить 6 км железной дороги по заболоченному участку — от станции до места, где предполагалось разместить завод.

В начале ноября 1941 г. были проведены испытания двигателя М-88Б для Ил-4, а уже в начале 1942 г. завод начал полноценную работу. Производимая на предприятии продукция предназначалась для фронта, поэтому работники завода работали, несмотря на тяжелейшие условия — в холоде под открытым небом. Проживали рабочие в бараках, где на человека приходилось чуть более 1 кв. м.

В 1943 г. на заводе начали выпускать моторы АШ-82ФН, предназначавшиеся для самолетов Ту-2 и Ла-5.

«КУЗНЕЦОВ» И АО «НПЦ ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ «САЛЮТ»

Предприятие было образовано осенью 1912 г. для сборки авиационных ротативных семицилиндровых звездообразных моторов «Гном» мощностью 80 л. с. Осенью 1941 г. завод было решено перевезти в Куйбышев на место строительства авиамоторного предприятия. На новом месте производство было запущено в сжатые сроки.

В частности, на заводе изготавливались моторы АМ-38 и двигатели АМ-38Ф для Ил-2. Также на предприятии производились двигатели АМ-35, АМ-42 и ГАМ34БС.

НПО «САТУРН»

Предприятие «Сатурн» было организовано в 1916 г. в г. Рыбинске с одобрения императора Николая II как автозавод «Русский Рено». В 1918 г. была проведена национализация завода. В 1920 г. его переименовали в «Государственный автомобильный завод № 3», а в 1924 г. — в «Государственный авиационный завод № 6» в рамках перепрофилирования предприятия под производство авиадвигателей.

В 1941 г. возникла угроза оккупации Ярославской обл., в связи с чем завод был эвакуирован в столицу Республики Башкортостан, где и располагается по сей день.

ЗАВОД «КЛИМОВ»

Предприятие было открыто в 1914 г. для изготовления и ремонта авиадвигателей и автомобилей марки «Рено» и называлось «Французское общество автолюбителей Рено для России». В число первых изделий, производимых предприятием, вошли двигатели для летающих лодок Д. Григоровича, а также бомбардировщиков «Илья Муромец».

Во время ВОВ предприятие было эвакуировано в Уфу, где был начат выпуск авиадвигателей М-105 (ВК-105). В дальнейшем предприятие было тесно связано с В.Я. Климовым. В июне 1946 г. на территории завода было организовано конструкторское бюро под руководством В. Климова. Позднее опытное конструкторское бюро стало Опытным заводом № 117 (а потом его переименовали в ОДК-Климов). В 1948 г. специалисты предприятия разработали первый в Советском Союзе турбореактивный двигатель ВК-1 (РД-45) для МиГов (15 и 17), а также Ил-28.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЭВАКУАЦИИ

Произведенный национальный доход в 1942 г. по отношению к довоенному времени составлял всего 66 %, сельское хозяйство — 38 %, продукция промышленности — 77 %. Но уже в 1943 г. удалось переломить ситуацию: национальный доход увеличился на 12 %, промышленное производство — на 17 %.

Эвакуация заводов из прифронтовых и фронтовых районов, переброска оборудования, ценностей и миллионов людей на тысячи километров вглубь страны на восток с экономической точки зрения стала главной стратегической операцией за всю историю Великой Отечественной войны. Эвакуация позволила в кратчайшие сроки обеспечить выпуск продукции, в которой остро нуждался фронт. По своим масштабам эвакуация советской промышленности не имеет прецедентов в мировой истории, и вряд ли кто-нибудь сможет ее когда-либо повторить.

В самое тяжелый период войны — с июля по декабрь 1941 г., из фронтовых и прифронтовых районов было вывезено 2593 предприятия. В новых районах они размещались на площадках строящихся заводов или на близких по профилю действующих промышленных предприятиях. Если площадка отсутствовала, завод размещался прямо под открытым небом: стены цехов возводились уже непосредственно вокруг работающего оборудования, настолько острой была необходимость. В результате уже через 1,5 месяца после эвакуации вновь открытые предприятия стали давать продукцию.

Сроки эвакуации были критическими: к концу августа только из Ленинграда на восток было отправлено более 100 промышленных предприятий, более 600 тыс. человек. Из Москвы к ноябрю удалось вывезти почти 500 крупных предприятий, из Запорожья всего за 45 дней вывезли около 320 тыс. конструкций, станков, металла и других грузов.

Советская промышленность обосновалась в тылу: 226 предприятий было переправлено в Поволжье, 244 — в Западную Сибирь, 667 — на Урал, 78 — в Восточную Сибирь. На поездах в тыл вместе с заводами отправились более 10 млн человек, еще 2 млн человек были вывезены по воде. В новых районах эти заводы впоследствии стали градообразующими.

Всего за годы войны по советским железным дорогам было перевезено 1,5 млн вагонов с эвакуированными грузами. Вывозились даже животные — 200 тыс. свиней, 800 тыс. лошадей, 2,4 млн голов крупного рогатого скота, 5,1 млн коз и овец.

В регионах, куда перевозили заводы, их уже ждали: все было организовано так, чтобы по прибытии на место предприятия могли буквально сходу приступать к выпуску продукции. Для того чтобы сохранить технологическую целостность производства, вместе с заводами вывозились и семьи работников предприятий, все сырье, комплектующие, техническая документация.

Эвакуация требовала не только транспортировки заводов — необходимо было в самые сжатые сроки перестроить работу всего народного хозяйства. Оно должно было мобилизоваться, встать на рельсы военной экономики. Прежде всего необходимо было переключить на обслуживание нужд армии машиностроительные заводы. По всей стране предприятия наращивали производственные мощности, создавали новые цеха, производили небывалые объемы боеприпасов и военной техники.

ГОСПЛАН СССР

Отдельно нужно отметить заслугу работников Госплана СССР и его председателя, Николая Алексеевича Вознесенского. Они проделали фантастическую работу, проявили невероятный управленческий и экономический талант, чтобы совершить, казалось бы, невозможное. Н.А. Вознесенский стал председателем Госплана в 1938 г., — ему было всего 35 лет. Его считали любимцем Сталина, который во всем ему доверял. Однако Вознесенский стал жертвой «ленинградского дела», и в 1950 г. был расстрелян по ложному доносу.

«Н.А. Вознесенский прекрасно знал народное хозяйство, имел точные сведения о его работе и в своих суждениях, оценках почти никогда не ошибался. Я сохранил о Н.А. Вознесенском самые лучшие воспоминания. Его отличало не только глубокое знание народного хозяйства, но и постоянная целеустремленность, заряженность на работу. Он любил работать много и не уставал от дела. Николай Алексеевич обладал колоссальной энергией», — так отзывался о нем маршал Советского Союза А. М. Василевский.

Госплан советского военного времени обладал довольно скромным инструментарием. На практике технологии планирования, которые использовались в СССР, не сильно отличались от американского метода управления военной промышленностью, такие же подходы использовали соответствующие органы в Германии, в Англии. Расчеты осуществлялись посредством механических арифмометров, счетов на костяшках и оформлялись кустарным балансовым методом. Несмотря на отсутствие инструментов, Госплану одновременно нужно было решать ряд сверхзадач:

— Увязать рост производства и рост потребления, материального обеспечения и финансирования промышленности.

— Увязать взаимодействие смежных отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспортной индустрии, обрабатывающей и добывающей промышленности.

— Обеспечить оптимальное размещение районных предприятий для исключения встречных и дальних перевозок, перенести предприятия максимально близко к источникам сырья и к районам, где наблюдается наибольшая заинтересованность в их потреблении.

Балансовый метод был отвергнут как морально устаревший только в 1960-х, спустя много лет после войны. Тогда начались поиски более эффективной модели планирования.

Тем не менее, располагая примитивной системой автоматизации расчетов, опираясь преимущественно на здравый смысл, обладая только простейшими методами планирования, советский Госплан в первые годы войны сумел решить такие задачи, которые и сегодня для российских «монетаристов» кажутся непостижимыми!

Уже через неделю после начала войны вместе с аппаратом Госплана Николай Вознесенский подготовил мобилизационный план на основе указаний ЦКВКП (б), пришедший на замену ранее утвержденному мирному плану развития. Вознесенский предложил значительно нарастить объемы добычи нефти и угля, увеличить производство чугуна, металлорежущих станков. В два раза предлагалось увеличить выпуск специальных видов проката.

Была перестроена система капитального строительства: оно ограничивалось строго установленным количеством ударных строек, размещенных на востоке страны. Все ресурсы были перераспределены в пользу фронта: уголь, металл, оборудование, электроэнергия. Военные предприятия получали запасы металла из мобилизационных ресурсов, до 75 % всех металлорежущих станков, ранее распределяемых между всеми отраслями промышленности. В результате этого объемы производства вооружения и военной техники должны были увеличиться на 26 % уже к третьему кварталу 1941 г.

16 августа 1941 г. был утвержден еще один план Вознесенского — «Военно-хозяйственный план» для промышленности Поволжья, Средней Азии, Урала, Казахстана, Западной Сибири на 1941– 1942-е гг. План был предусмотрен для регионов, где были размещены эвакуированные предприятия, и предполагал формирование военного производства в восточных районах СССР, что было необходимо для военных нужд.

В частности, план для тыловых и восточных регионов СССР предусматривал наращивание производства артиллерии и стрелкового вооружения, в том числе противотанковых пушек, зенитных пушек, винтовок, авиационных пушек и пулеметов, дивизионных, полковых, танковых пушек и т. п. Военно-хозяйственный план предполагал организацию размещения производства пороха, патронов, всех разновидностей боеприпасов в восточных регионах. Также на востоке должны были быть организованы новые базы по производству самолетов, в том числе бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей, намечено создание новых производств по выпуску средних и тяжелых танков, танковой брони, артиллерийских тягачей.

Вся промышленность в тылу была переориентирована для удовлетворения нужд фронта. В Сибири и на Урале в кратчайшие сроки было налажено производство бронекатеров, охотников за подводными лодками, торпедных катеров. Военно-хозяйственный план также предусматривал наращивание производства стали, авто- и авиабензина, проката, алюминия, крепкой азотной кислоты, угля, нефти, меди, аммиачной селитры, толуола.

Чтобы обеспечить выполнение военно-хозяйственного плана в новых регионах — Средней Азии, Поволжье, Урале, Сибири, Казахстане, в рамках плана было предусмотрено перевести в эти регионы сотни промышленных предприятий, производивших боеприпасы, танки, самолеты, военную технику. Все другие отрасли народного хозяйства должны были подчиниться нуждам военной промышленности, обеспечить ее работу, помочь ей.

Военно-хозяйственный план также предусматривал ввод в действие дополнительных электрических мощностей. Для этого в восточные регионы были эвакуированы турбины и котлы из оккупированных территорий. В рамках плана были введены в действие 27 мартеновских печей, 5 новых доменных печей, 5 коксовых батарей. План дал начало целому списку ударных строек, предназначавшихся для помощи фронту.

План Вознесенского составлялся в рекордно короткие сроки, но он учитывал буквально все: и увеличение пропускной способности железных дорог для доставки грузов на линию фронта, и строительство новых станций. На транспортные узлы накладывалась большая нагрузка, и транспортный сектор успешно ее выдержал.

Все резервы из западных районов Советского Союза были перемещены в восточные, где было форсировано производство топлива, металла, нефтепродуктов, промышленных и продовольственных товаров.

В результате восточные тыловые регионы стали центром советской промышленности. Заводы дали работу тысячам рабочих в годы войны и оставались градообразующими на протяжении всего ХХ в. Благодаря плану Вознесенского и самоотверженной работе советских рабочих, уже в 1942 г. план освоения и выпуска новой техники был не только выполнен, но и в ряде случаев перевыполнен.

КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Война поставила промышленность в крайне тяжелое положение, руководству страны приходилось решать невероятные по сложности задачи. Так, армия нуждалась в металле, но все металлургические заводы юга находились на оккупированной врагом территории. Ситуация с металлом была очень тяжелой, положение армии становилось критическим.

Чтобы решить эту проблему, 13 апреля 1942 году ГК Обороны утвердил план мероприятий: согласно ему, в эксплуатацию должны были быть введены 60 мартеновский и 23 доменных печи, 25 прокатных станов, коксовых печей, 7 бесмеровских конверторов и других сопутствующих производств. Выполнение плана позволило нарастить производственные мощности в немыслимых масштабах: подобные результаты в довоенное время заводы демонстрировали за 2–3 года.

Создание новых производственных мощностей позволило резко увеличить количество выпускаемых танков. Например, Уральский танковый завод № 182 им. Комитерна в Нижнем Тагиле был создан в августе 1941 г. на базе Уральского вагоностроительного завода. На площадях действующего завода были размещены станки и оборудование из 12 эвакуированных промышленных предприятий. Это позволило создать крупнейший в стране танковый завод, который за годы войны выпустил 25 тыс. танков. Для сравнения: на всех заводах Германии за годы войны было выпущено только 23 тыс. танков. На заводе удалось запустить конвейерное производство легендарного танка Т-34. Каждый третий советский танк, принимавший участие в боях, был выпущен именно в Нижнем Тагиле.

Еще один пример — нефтедобывающая отрасль Кавказа. В 1942 г. Сталин дал приказ уничтожить нефтяные скважины и все нефтеперерабатывающие предприятия региона, чтобы они не достались врагу. Николай Константинович Байбаков, заместитель наркома нефтяной промышленности СССР, с блеском выполнил это поручение. При приближении немецких войск все ценное оборудование в экстремально короткие сроки демонтировалось и вывозилось в безопасные регионы. Малодебитные скважины сразу выводились из строя, а богатые месторождения продолжали использоваться до последнего. Они уничтожались только в самых критических ситуациях, буквально на глазах у врага.

В результате плана Байбакова ни одна тонна кавказской нефти не досталась Гитлеру, хотя он имел серьезные планы на этот регион. Гитлеровцы завезли на Северный Кавказ огромный запас труб для нефтедобычи, организовали общество «Немецкая нефть на Кавказе». Кубань была оккупирована почти полгода, но за это время фашисты не смогли восстановить ни одной скважины. После изгнания захватчиков с Северного Кавказа завезенные трубы оказались очень кстати — их использовали для восстановления промышленности.

Сам Байбаков рассказывал, что Сталин приказал сделать так, чтобы немцам не досталась ни одна капля нефти. При этом Сталин сказал: «Если вы уничтожите нефтяную промышленность, а немец не придет на Кавказ, мы вас расстреляем».

Именно так, рискуя собственной жизнь, самоотверженно отдавая все силы для достижения Победы, советский люди вносил свой вклад в историю, ковали Великую Победу не только на фронте, но и в тылу.