ВВЕДЕНИЕ

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, замыкаются на своих проблемах и постепенно утрачивают влияние на ребенка, отторгают его. Ему недостает понимания и заботы, он чувствует себя лишним, вследствие чего самой уязвимой категорией граждан, оказавшейся в условиях трудной жизненной ситуации, являются дети. Ведь в отличие от взрослых их психика находится на стадии формирования, и любые неблагоприятные условия жизни могут негативно отразиться как на ее дальнейшем развитии, так и на формировании личности в целом. Всё вышеперечисленное обуславливает необходимость использования специалистами, работающими в системе социального обслуживания населения, различных технологий, в том числе и социальной терапии, которая позволяет достичь максимально возможного уровня социального здоровья детей.

Разносторонним изучением особенностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, занимались такие исследователи, как Акутина С.П., Байрамян Р.М., Битюцкая Е.В., Кащеева А.В., Сосновская Н.Б.

Стоит отметить и тех исследователей, которые занимаются изучением особенностей применения технологий социальной терапии при работе с детьми: Агееву А.Н., Базанову Г.Ю., Белкову Н.В., Елизарова С.Г., Захарова Т.В., Новокрещенных Е.А., Пьянкову Л.А., Титову Т.Е.

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тенденции ориентировать социальную работу на оказание социально-психологической поддержки появились в России только в конце 1990-х гг. Это связано со становлением самой социальной работы как научного направления и обобщением имеющегося теоретического и практического опыта. Однако широкое распространение социально-психологических и собственно социальных проблем в обществе, их существование в жизни отдельно взятого человека требуют принятия действенных мер [20, с. 129].

Социальная терапия всегда представляет собой комплекс мер и действий специалистов, социума и самого субъекта помощи, манифестирующего о ней и тем самым признающего наличие трудной жизненной ситуации и ограниченность либо же полное ситуативное отсутствие ресурсов для ее решения [4, с. 110]. Выдвигая на первый план неспособность индивида самостоятельно справиться с множеством непреодолимых для него ситуаций, представляющих трудность именно по причине нехватки соответствующих ресурсов, некую его ограниченность в физическом, психологическом или ином отношении, под трудной жизненной ситуацией будем понимать целый ряд чрезвычайно критичных по своему исходу для него проблем, существование которых объективно нарушает его жизнедеятельность и требует вмешательства извне в виде социальной терапии. В этом случае социальная терапия как инструмент безотлагательного вмешательства требует комплексного подхода к решению социальных проблем на различных уровнях. Макроуровень предусматривает решение проблем общества как единого объекта воздействия, мезоуровень — конкретного социального слоя, группы, класса, микроуровень — личности, малых социальных групп и отдельных коллективов. Микроуровень — это деятельность социальных служб, макроуровень и мезоуровень находятся в компетенции государственной социальной политики [12, с. 48].

Ткаченко А.В. рассматривает социальную терапию широко, вкладывая в нее аксиологический смысл, связывая с ним возможности метода, позволяющие государству создавать смыслы для народа и таким образом поддерживать относительно спокойное, удовлетворительное восприятие действительности в массах. Фактически социальная терапия сводится к преодолению общественных и политических кризисов, выступая своеобразной мерой их профилактики, «подушкой безопасности» [24, с. 125].

Сущность социальной терапии в современных условиях экзистенциальна и имеет превентивный характер в отношении целого ряда социальных, национальных групп, испытывающих фрустрацию чувств, неудовлетворенные потребности на фоне высокого уровня агрессии и даже готовности к экстремистским действиям. Она в известной мере наполняет жизнь людей смыслами, образцами поведения, урегулируя таким образом негативные установки и тревожащие их чувства. Понятие социальной терапии можно трактовать в двух аспектах. Она, с одной стороны, уходит корнями в психологию и психотерапию, где лечение происходит с применением консервативных методов, а с другой — предусматривает влияние социума на человека с широким охватом тех процессов, которые в нем происходят [11, с. 137].

Общая цель социальной терапии заключается в исправлении специфическими средствами существующих в социальной системе отклонений, оказывающих деструктивное влияние на ее существование, функционирование и развитие.

Основными задачами социальной терапии являются: исправление, коррекция поведения; предупреждение дисфункций; обеспечение нормального развития; самоутверждение личности [1, с. 276].

По форме проведения социальная терапия подразделяется на индивидуальную и групповую.

Индивидуальная терапия применяется к клиентам, разрешение проблем которых требует конфиденциальности: изнасилование, семейные неурядицы и т. п. Кроме того, индивидуальная терапия применяется к тем, кто по каким-то причинам не может (например, при тяжелых заболеваниях) или не хочет участвовать в групповой терапии. В последнем случае обычно после нескольких индивидуальных занятий клиент переводится на коллективную терапию, которая часто бывает более эффективна.

Одним из часто используемых в индивидуальной терапии методов является исповедальный метод. Он предполагает общение специалиста по социальной работе и клиента в ситуациях «один на один». Основной его целью является устранение психических стрессов, трудностей во взаимосвязях с социальной средой. В индивидуальной терапии используется также метод самовоспитания, включающий самоизучение, самооценку, переоценку собственной личности, самоанализ, переоценку прошлого, выявление индивидуальных «психологических барьеров»; создание желаемого образа «я», использование приемов самоубеждения, самопоощрения и самовнушения, использование полученных результатов в повседневной жизни, общении и деятельности. Этот метод был заимствован из психоаналитической практики и был приспособлен к потребностям социальной работы [17, с. 7].

Групповая терапия — это стратегия воздействия, нацеленная на помощь людям в преодолении эмоциональных нарушений или социального неустройства с использованием групп (при руководстве специалиста по социальной работе или иного профессионального терапевта) [5, с. 146].

Оптимальное количество участников группы — 6–8 человек; продолжительность занятий — от 1,5 часов в неделю. Кашина Е.С. выделяет такие виды групп, как учебные, основная цель которых получение знаний, высказывание мнений, обсуждение личностных проблем и т. д.; психотерапевтические; группы совместной деятельности, отличающиеся занятием одним делом, например спортом, посещением театров с последующим обсуждением и т. д.; родительские; мужские и женские и др. [8, с. 121].

Социодрама — также метод коллективной, групповой терапии. Сущность его состоит в том, что проблема социальных групп и различные конфликтные отношения между группами представляются в стихийно организованных сценах. В результате происходит взаимное понимание проблем посредством открытого разбирательства, расследования и драматического изображения имеющихся социально-культурных различий [9, с. 244].

Другим, очень близким по характеру методом коллективной работы является психодрама — техника, используемая в групповой терапии, когда человек выполняет различные роли, например, изображая себя в различных стрессовых ситуациях социального характера или играя роли своих антиподов. Это дает ему возможность влиять на свои переживания, преодолеть тревожность, лучше владеть собой в различных ситуациях, взглянуть на проблему с точки зрения иного лица [3, с. 53].

Такой вид социальной терапии, как арт-терапия, в свою очередь, подразделяется на несколько видов: библиотерапия (с людьми, имеющими определенные интеллектуальные навыки); музыкотерапия; игротерапия; сказкотерапия; кинотерапия; песочная терапия и т. д. [18, с. 23].

Так, например, игровая терапия (иногда ее еще называют куклотерапией) — это форма терапии, используемая для облегчения общения. Участники пользуются игрушками для изображения ситуаций и конфликтов, которые невозможно или трудно вербализовать. Чаще всего игровая терапия применяется в работе с детьми, но в некоторых условиях она оказывается эффективной и в работе с взрослыми [18, с. 25].

Такой эффективный вид социальной терапии, как трудовая терапия (трудотерапия), основана на тонизирующем и активизирующем воздействии труда на психофизиологическую сферу человека. Она позволяет организовать совместную деятельность, облегчая при этом взаимоотношения между людьми, снимая состояние напряженности и беспокойства, болезненные переживания.

Методы трудотерапии активно используются в работе с детьми с ограниченными возможностями, подростками с девиантным поведением; она также является непременной частью социальных программ, связанных с реабилитацией лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией [19, с. 141].

Семейная терапия — это деятельность специалиста по социальной работе с группой членов семьи, которая рассматривается как целостная единица. Специалист должен стремиться раскрыть роли, взаимные обязанности членов семьи, старается пробудить их к более гибкому поведению. При этом в основном используется не история семьи, а актуальные вербальные и невербальные действия семьи [19, с. 144].

И наконец, особое место среди различных методов и форм социальной терапии как технологии социальной работы занимает терапевтическая община. Эта форма работы широко используется за рубежом, а в последние годы начинает получать распространение и у нас в России.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ИЗ СЕМЕЙ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Изучим опыт работы научно-практического реабилитационного центра «Гарант» г. Магнитогорска, на базе которого применяется такой метод социальной терапии, как дейтоп. Дейтоп — метод групповой психотерапии при алкоголизме и наркомании. Метод направлен на выработку у пациентов поведенческой регуляции и осознанной трезвеннической и антинаркотической установки. Дейтоп исключает медикаментозную терапию. Основа метода — воспитание отрицательного отношения к алкоголю или наркотикам. Метод исходит из того, что алкоголик или наркоман в состоянии нести ответственность за свою трезвость [21].

В Социально-реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Магнитогорска используется такой метод, как гарденотерапия — вид трудотерапии, включающий в себя работу с растениями, садом, уход за комнатными цветами, процесс взращивания новых растений и пересадка их в клумбы [14].

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Магнитогорска терапия проводится с помощью пластилина. Работа с пластилином совершенствует несколько навыков: через развитие мелкой моторики развивается речь, логическое мышление, абстрактное восприятие; формируется готовность кисти к письму; увлечение лепкой способствует концентрации внимания, усидчивости; желание добиться результата тренирует терпение и привычку всегда доводить начатое дело до конца [15].

Интересный опыт применения социальной терапии реализуется в Ванинском комплексном центре социального обслуживания п. Ванино Хабаровского края. Широкое применение там получили методика Шоу — Пейна и игра Мозартика. Методика Шоу — Пейна — рисование руками. Главная цель методики — успокаивающий эффект рисования руками, который развивает творческие способности в любом возрасте. Рисуя, клиент дает выход своим чувствам, желаниям, благодаря рисованию он постигает, иногда моделирует действительность, легче воспринимает болезненные для него образы и события. С помощью методики Шоу — Пейна высвобождаются отрицательные эмоции, создается оздоравливающий эффект.

Мозартика — это настольная игра, она применяется в реабилитационной работе с клиентами. Во время игры снижаются барьеры в общении, повышается уровень психологической культуры в сфере межличностных взаимоотношений, клиент получает умения и навыки в решении психологических проблем [10].

В комплексном центре социального обслуживания населения «Фортуна» п. Мулымья Ханты-Мансийского автономного округа реализуется программа «Интенсивная семейная терапия». Интересно, что подобный опыт был заимствован из проекта, разработанного высшей школой социальной работы Стокгольмского университета.

Технология «Интенсивная семейная терапия» ориентирована на работу с детьми и подростками, по разным причинам находящимися в конфликте с семьей, школой и другими учреждениями. Технология предполагает взаимодействие с семьей в привычной среде, т. е. на дому, посредством выезда мобильной бригады, состоящей из специалистов различного профиля (социальный работник, психолог, психотерапевт, юрист и т. д.). У членов семьи, заметивших непосредственный результат терапии, в привычной домашней обстановке увеличивается мотивация к изменениям. Впоследствии изменения, произошедшие в семье, выходят за ее границы и приводят к более серьезным и продолжительным результатам [16, с. 148].

Особый интерес представляет деятельность Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который создан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 26.03.2008 № 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Под его покровительством в СРЦ «Алый парус» работает родительский клуб «Семейная гостиная», обеспечивающий социальную интеграцию, социокультурную реабилитацию семей. В рамках клуба специалистами организуются поездки в театры, цирки, спортивные соревнования и турниры, семейные праздники, творческие конкурсные программы [27].

В рамках комплексного муниципального проекта «Город открытых сердец» городского округа Серпухов Московской области разработана и внедрена система комплексной социально-терапевтической поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты созданной на базе центра «Шанс» школы родителей проводят обучающие занятия для родителей по программам повышения психологической резистентности родителей и развитию навыков саморегуляции, практические занятия по преодолению коммуникативных барьеров, улучшению социализации семьи «Мой родительский ресурс. Счастливы вместе», «Уход за больным ребенком в домашних условиях», «Семейная плассотерапия».

В центре работает кабинет адаптивного биоуправления «360 °». С использованием различных комплексов специалисты проводят сеансы терапии, позволяющие диагностировать детско-родительские отношения, проводят работу по профилактике эмоционального выгорания членов семьи, а также обучают родителей навыкам психофизической саморегуляции [27].

ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данной работы нами было проведено исследование, направленное на изучение проблем семей, находящихся в ТЖС. Цель исследования: изучение перечня проблем семей в ТЖС и отношение к способам их решения. База исследования: МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области. Выборка исследования: семьи в ТЖС. Было опрошено 25 семей. Им была представлена анкета и даны установки на выполнение инструкций, указанных в анкете. Полученные данные были обработаны с помощью количественного метода.

В нашем исследовании участвовали 25 семей, из них 13 семей имеют стаж брака менее трех лет, т. е. являются молодыми семьями, 7 семей проживают в браке более трех, но менее 10 лет, и семейный стаж более 10 лет у 5 семей. У всех опрошенных семей есть дети: у 14 семей по одному ребенку, 8 семей имеют по два ребенка, и лишь одна семья воспитывает троих детей и, следовательно, является многодетной.

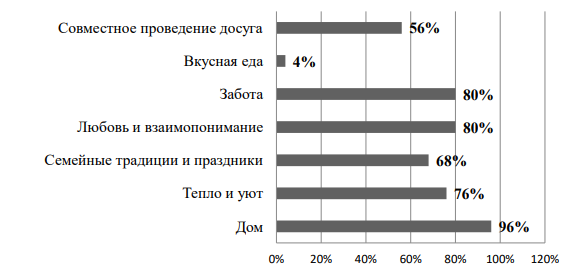

В первом вопросе мы решили выяснить, какие ассоциации возникают у респондентов при слове «семья». Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какие ассоциации возникают у них при слове «семья»

Таким образом, в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, несмотря на данную ситуацию, превалируют традиционные базовые ценности, связанные с семьей.

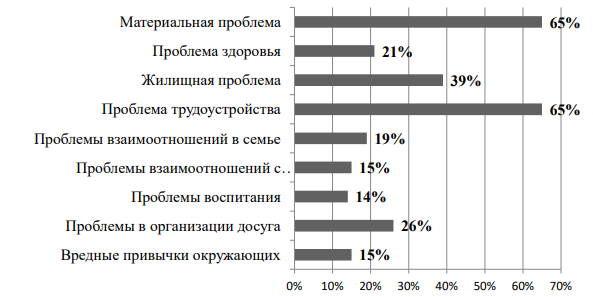

Второй вопрос помог нам установить, с какими проблемами чаще всего сталкиваются семьи. В ходе исследования выяснилось, что наиболее актуальными для современной семьи являются материальная проблема и проблема трудоустройства, такой вариант выбрали по 65% респондентов. Жилищная проблема беспокоит 39% семей, проблема организации досуга — 26%, а проблема здоровья — 21%. Менее актуальными для семей являются проблемы взаимоотношения в семье (19%), вредные привычки окружающих (15%), воспитания (14%) и взаимоотношения с окружающими (12%). Результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какие проблемы для них являются наиболее актуальными в данный момент

Полученные данные подтверждают актуальность материальной и жилищной проблемы и проблемы с трудоустройством, которые мы подробно разбирали в предыдущем разделе. Скорее всего, это связано с тем, что в нашем исследовании принимало участие большое количество молодых семей и для них данные проблемы являются типичными.

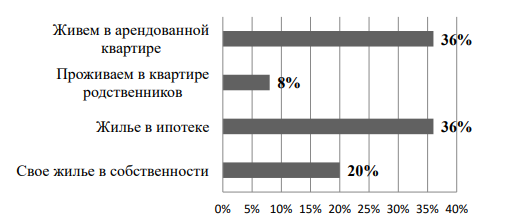

Мы спросили у респондентов, в каком жилье проживают они и члены их семьи. Результаты можно увидеть на рис. 3.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, в каком жилье проживают они и члены их семьи

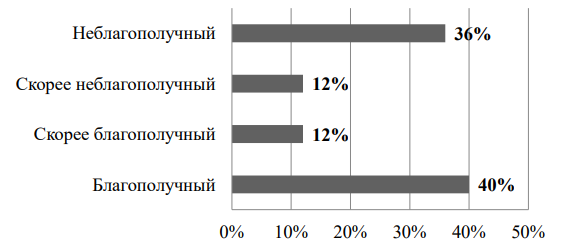

Заметим, что только пятая часть опрошенных имеют собственное жилье. Остальные либо не имеют собственного жилья, либо их жилье находится в ипотеке (ограниченное право собственности). Этот вопрос показывает, насколько остро в России стоит жилищная проблема у семьи. На рис. 4 мы можем увидеть распределение ответов на вопрос о том, какой характер взаимоотношений в семье у участников анкетирования.

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какой характер взаимоотношений в их семье (характеристика психологического климата семьи)

Несмотря на трудное положение, члены семей стараются поддерживать благоприятный уровень взаимоотношений, однако почти в половине случаев характер взаимоотношений можно отнести к неблагополучному.

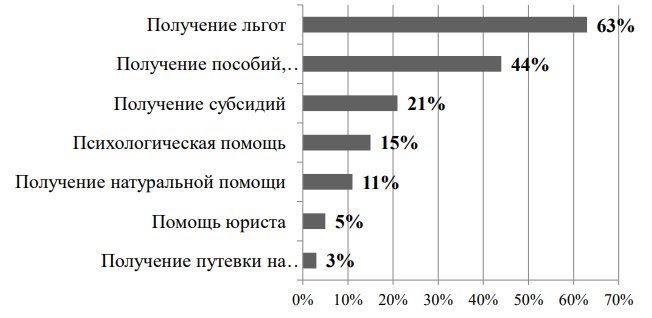

Мы решили определить перечень услуг, которые были получены семьями на базе КЦСОН. С результатами можно ознакомиться на рис. 5.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какие услуги они получили на базе КЦСОН

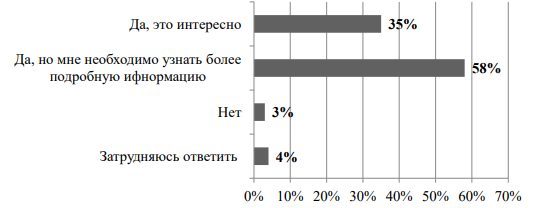

Мы видим, что большинство клиентов пришли в КЦСОН за получением льгот, пособий, компенсаторных выплат, что в очередной раз указывает на низкое материальное благосостояние современных российских семей. 21% опрошенных получают субсидии, 15% оказывают психологическую помощь. Меньше всего популярны услуги юриста и путевки на санаторно-курортное лечение, так как данные вопросы менее актуальны для современной российской семьи. В следующем вопросе мы решили выяснить, согласны ли родители, чтобы их дети посещали занятия по социальной терапии на базе КЦСОН. Данные о распределении ответов можно увидеть на рис. 6.

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, согласились ли бы они, чтобы их дети посещали занятия по социальной терапии на базе КЦСОН

Исходя из данных, видно, что большая часть согласны на то, чтобы их дети могли посещать занятия с применением социальной терапии. Заметим, что 58% респондентов хотели бы получить новую информацию, так как они до этого, скорее всего, не получали услуги социальной терапии и, следовательно, не знают алгоритм и особенности ее предоставления.

Мы задали респондентам вопрос относительно того, какие бы направления социальной терапии больше всего подошли бы для их ребенка (детей). На выбор респондентам были представлены музыкотерапия (терапия музыкой), куклотерапия (терапия, заключающаяся в изготовлении кукол и проигрывании разных ролей), танцетерапия, гарденотерапия (терапия растениями), цветотерапия (терапия цветом), песочная терапия. С результатами можно ознакомиться на рис. 7.

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какие направления социальной терапии больше всего подошли бы их ребенку (детям)

Проанализировав результаты, мы можем сделать вывод о том, что больше половины опрощенных решили, что для их детей лучше всего подойдет песочная терапия. Этого следовало ожидать, так как на данный момент времени метод песочной терапии весьма популярен. Этот способ универсален и может применяться для помощи как взрослым, так и детям. Песок тренирует мелкую моторику, способствует нормализации психоэмоционального состояния, избавления от отрицательных эмоций, переживаний. 20% респондентов хотели бы, чтобы их дети поучаствовали во всех видах занятий по социальной терапии. Меньше всего популярен вариант «гарденотерапия», его не отметил ни один респондент. Скорее всего, это связано с тем, что родители ассоциируют данный вид терапии с раскопками в земле либо же у их ребенка присутствует аллергия на какие-либо виды растений.

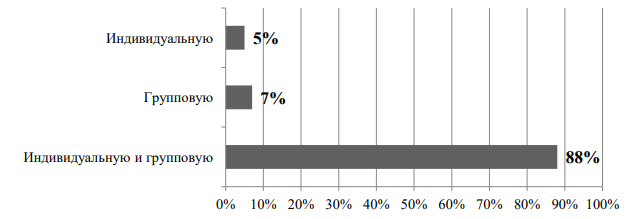

На вопрос о том, какую терапию (индивидуальную или групповую) хочет посещать ребенок (дети), ответы респондентов распределились следующим образом. С результатами можно ознакомиться на рис. 8.

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какую терапию хотели бы посещать их дети

88% респондентов выразили, что их дети хотели бы посещать и индивидуальные, и групповые занятия. Эти данные еще раз подтверждают, что клиенты заинтересованы в получении услуг в рамках технологии социальной терапии. Все респонденты отметили, что они согласны посещать занятия по социальной терапии совместно с детьми. Это доказывает, что респонденты заинтересованы в социальной терапии.

Проанализировав результаты анкетирования, мы делаем вывод о том, что на сегодняшний день существует необходимость создания на базе КЦСОН программы социальной работы с детьми в трудной жизненной ситуации, в которой будут использоваться методы социальной терапии для комплексного решения возникающих у них проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время, в период социальной и экономической нестабильности становится всё больше семей, существование и жизнедеятельность которых можно охарактеризовать как трудную жизненную ситуацию. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, замыкаются на своих проблемах и постепенно утрачивают влияние на ребенка, отторгают его. Ему недостает понимания и заботы, он чувствует себя лишним, вследствие чего самой уязвимой категорией граждан, оказавшейся в условиях ТЖС, являются дети. Ведь в отличие от взрослых их психика находится на стадии формирования, и любые неблагоприятные условия жизни могут негативно отразиться как на ее дальнейшем развитии, так и на формировании личности в целом. Деятельность государства в лице органов социальной защиты населения направлена на создание нового механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации значительно сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми.