Современная политика государства направлена на либерализацию взаимоотношений в сфере предпринимательства и оптимизацию деятельности контролирующих органов. Одним из направлений такой политики является применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля.

Государственной политикой в законодательное регулирование закладывается принцип стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований.

В частности, согласно ст. 8 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основными методами исследования, проводимыми в работе, явились: индукция, синтез и методы структурнологического, системного, функционального анализа. Нормативно-правовую базу составили: ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ «О федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)», Приказ Минсельхоза России «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)» и другие акты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Оценке риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия особое внимание уделяется в Федеральном законе 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

С этой целью контрольный (надзорный) орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований. Согласно Федеральному закону № 248-ФЗ, индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (ч. 9 ст. 23 ФЗ № 248-ФЗ) [1].

Федеральным законом о виде контроля может быть установлено, что федеральный орган исполнительной власти может осуществлять или участвовать в осуществлении полномочия контрольного (надзорного) органа в части… разработки и утверждения индикаторов риска нарушения обязательных требований… (ч. 4 ст. 20 ФЗ № 248-ФЗ) [1].

Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети Интернет перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска (п. 6 ч. 3 ст. 46 ФЗ № 248-ФЗ) [1].

В 248-ФЗ отмечено, что перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам контроля и порядок их выявления утверждаются:

1) для вида федерального контроля – федеральным органом исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

2) для вида регионального контроля – высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) для вида муниципального контроля – представительным органом муниципального образования (ч. 10 ст. 23 ФЗ № 248-ФЗ) [1].

Согласно приказу Минсельхоза России от 28.05.2021 № 343, в области ветеринарии индикаторами риска нарушения обязательных требований являются:

– увеличение (по информации, содержащейся в ФГИС в области ветеринарии) не менее чем на 20 % случаев возникновения заразных и иных болезней животных, падежа, вынужденного убоя животных на производственном объекте в течение трех месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом;

– увеличение (по информации, содержащейся в ФГИС в области ветеринарии) не менее чем на 20 % на производственном объекте, на котором осуществляются убой животных, производство подконтрольных товаров, количества утилизированных или уничтоженных подконтрольных товаров в течение трех месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом;

– увеличение (по информации, содержащейся в ФГИС в области ветеринарии) не менее чем на 20 % количества произведенных подконтрольных товаров при отсутствии сведений об увеличении количества поступающего на производственный объект и (или) производимого им сырья животного происхождения в течение трех месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом [3].

Контролируемые значения индикаторов риска должны быть счетными, т. е. рекомендуется устанавливать их в числовом выражении с указанием диапазонов (порогов) приемлемых (неприемлемых) значений, в том числе выражая их в процентах.

Рекомендуемые группы значений ключевых индикаторов риска и различные последствия реагирования целесообразно формировать, используя рекомендации по стандартизации Р 50.1.090-2014 [6].

Индикаторы риска следует отличать от критериев риска, используемых для определения категории риска (класса опасности) объекта контроля. Критерии риска оценивают перманентные признаки объектов контроля, а индикаторы риска – оперативное состояние производственной (операционной) деятельности или ее среды [5].

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1097 утверждено Положение о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре). Этим документом актуализирован порядок осуществления федерального государственного ветеринарного контроля (надзора).

Государственный надзор осуществляется Россельхознадзором и его территориальными органами, а также органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданное полномочие. Определены предмет и объекты контроля (надзора).

При осуществлении государственного надзора применяется система оценки и управления рисками. Россельхознадзор (его территориальный орган) относит объекты государственного надзора, представляющие собой производственные объекты, к одной из категорий риска причинения вреда (чрезвычайно высокий, высокий, средний, умеренный и низкий) на основании сопоставления их характеристик с приведенными критериями.

Органами государственного надзора могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование и профилактический визит.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры.

Государственный надзор осуществляется посредством проведения таких контрольных (надзорных) мероприятий, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная и выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование.

Установлена периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов государственного надзора в зависимости от присвоенной категории риска.

Плановые проверки, включенные в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и ИП на 2021 г. в рамках федерального государственного ветеринарного надзора, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г., подлежат проведению в соответствии с новыми правилами. Новые правила действуют до 1 сентября 2022 г. Вместе с тем утрачивает силу Положение о государственном ветеринарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476) [7].

Статья 23 Федерального закона № 248-ФЗ предусматривает отнесение объектов контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда: чрезвычайно высокий риск; высокий риск; значительный риск; средний риск; умеренный риск; низкий риск (всего шесть категорий).

Количество категорий риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного (надзорного) органа таким образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного (надзорного) органа.

Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых лиц.

При определении критериев риска оценка тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится на основе сведений о степени тяжести фактического причинения вреда (ущерба) в подобных случаях, потенциальном масштабе распространения вероятных негативных последствий, влекущих причинение вреда (ущерба), с учетом сложности преодоления таких последствий.

При определении критериев риска оценка вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, проводится с учетом предшествующих данных о фактическом причинении вреда (ущерба) вследствие наступления событий, вызванных определенными источниками и причинами риска причинения вреда (ущерба), по различным видам объектов контроля с выделением видов объектов контроля, характеризующихся схожей или различной частотой случаев фактического причинения вреда (ущерба).

При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц проводится с учетом следующих сведений (при их наличии):

1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности;

3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) органу к своим информационным ресурсам;

4) независимая оценка соблюдения обязательных требований;

5) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей;

6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований.

Критерии риска должны основываться на достоверных сведениях, характеризующих уровень риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере, а также практику соблюдения обязательных требований в рамках вида контроля, и обеспечивать возможность контролируемому лицу самостоятельно оценивать правомерность отнесения его деятельности и (или) принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля к соответствующей категории риска [1].

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальный орган) при осуществлении государственного надзора относит объекты государственного надзора, представляющие собой производственные объекты, к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): чрезвычайно высокий риск; высокий риск; средний риск; умеренный риск; низкий риск (всего пять категорий).

Отнесение объектов государственного надзора к категориям риска осуществляется:

а) решением заместителя руководителя Россельхознадзора, на которого в соответствии с должностным регламентом возложено осуществление государственного надзора, одновременно по должности являющегося Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации, – при отнесении объектов государственного надзора к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков;

б) решениями руководителей или заместителей руководителей территориальных органов Россельхознадзора, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление государственного надзора, одновременно по должности являющихся главными государственными ветеринарными инспекторами, – при отнесении объектов государственного надзора к категориям среднего, умеренного и низкого рисков.

При отсутствии решения об отнесении объектов государственного надзора к категориям риска такие объекты считаются отнесенными к категории низкого риска.

Решение об отнесении объектов государственного надзора к категориям риска принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта государственного надзора критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.

При осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) отнесение объектов государственного надзора к определенной категории риска осуществляется в соответствии с кри териями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и с учетом критериев вероятности несоблюдения обязательных требований [2].

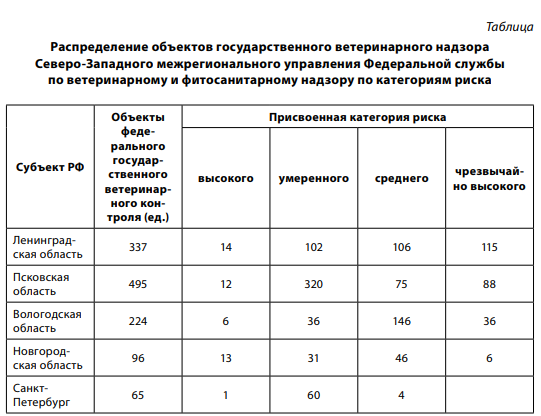

В сентябре 2021 г. специалистами Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проведена работа по распределению объектов государственного ветеринарного надзора по категориям риска согласно критериям отнесения объектов государственного ветеринарного надзора к категориям риска, содержащимся в приложении к Положению о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что продолжается работа по реформированию ветеринарного законодательства в части, касающейся вопросов государственного ветеринарного надзора. Разработаны и утверждены основные документы, регламентирующие механизм государственного ветеринарного надзора с учетом системы управления рисками. Разработаны и утверждены индикаторы, критерии риска используемые для определения категории риска (класса опасности) объекта контроля при осуществлении государственного ветеринарного надзора. В сентябре 2021 г. специалистами Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору было проведено распределение объектов государственного ветеринарного надзора по категориям риска. Внедрение систем управления рисками происходит поэтапно, процесс этот длительный.