При планировании и управлении режимами электростанций и сетей большое значение отводится обеспечению надежности функционирования энергосистем при возникновении аварийных событий. Особое внимание уделяется выявлению оптимальных алгоритмов и настроек противоаварийной автоматики, которые должны обеспечить наиболее благоприятные условия для выявления, предотвращения развития и ликвидации возникшего аварийного нарушения нормального режима.

Одним из показателей стабильной работы энергосистемы является обеспечение нахождения частоты электрического тока в допустимых пределах.

Физически установившееся значение частоты характеризует баланс между генерируемой и потребляемой мощностью. Предельно допустимые значения частоты определяются исходя из технологических условий эксплуатации электрических станций и приведены в [1]. В аварийных режимах для предотвращения выхода частоты за допустимые пределы применяются системы автоматического ограничения снижения частоты (АОСЧ) и автоматического ограничения повышения частоты (АОПЧ) [2]. В статье рассматривается одна из составляющих АОСЧ – частотная делительная автоматика (ЧДА).

ЧДА предназначена для сохранения в работе собственных нужд станции, а также особо важных потребителей при резком снижении частоты до недопустимого уровня. ЧДА должна устанавливаться на всех тепловых станциях мощностью 25 МВт и выше и обеспечивать надежную работу выделяемого генерирующего оборудования на изолированный энергорайон 1 не менее 30 мин. [2].

Отметим, что для различных типов электростанций применяются различные подходы при проектировании и создании устройств ЧДА. Для электростанций с блочным оборудованием разработаны типовые решения по выполнению ЧДА, этот вопрос является изученным [3] и не требует дополнительных пояснений. При выделении газотурбинных установок на энергорайон нагрузки существуют проблемы, связанные с выполнением быстрой разгрузки и сохранением устойчивой работы агрегата, но этот вопрос требует самостоятельного изучения и в данной статье не рассматривается.

В представленном исследовании рассмотрены проблемы при выполнении ЧДА на распространенных в ЕЭС России ТЭС с поперечными связями.

В энергетике существуют различные подходы в отношении оценки эффективности ЧДА на ТЭС с поперечными связями. Подробнее остановимся на подходе, имеющем детальную теоретическую и практическую проработку.

Согласно точке зрения Горского Е.Р., Аглиулина С.Г., Баракина К.А. и др. [4] одним из обязательных критериев является недопустимость роста давления в главном паровом коллекторе ТЭС более чем до половины давления срабатывания предохранительных клапанов, т. е. не более чем на 5% от номинального давления паропровода.

В работе Горского Е.Р., Лиманской К.С., Лисенкина С.Д., Слесь В.А. [5] обосновывается сложность выделения ТЭС с поперечными связями из-за инерции тепловой части электростанции и невозможности сброса больших избытков пара без применения дополнительного сбросного БРОУ.

Отсутствие единых критериев оценки эффективности ЧДА на ТЭС с поперечными связями приводит к невозможности формирования единых требований при проектировании и вводе в эксплуатацию ЧДА, к отсутствию единой методики оценки данной автоматики.

Для выявления критериев эффективности ЧДА на ТЭС с поперечными связями существует необходимость в проведении комплексной оценки электрической и тепловой части ТЭС, происходящих физических процессов при выделении станции, учитывая при этом действия дежурного оперативного персонала.

Выделим три характерных режима нагрузок: дефицитный, при котором в энергорайоне, выделяемом действием ЧДА, возникает дефицит генерирующей мощности; избыточный, при котором в энергорайоне имеет место избыток генерации; сбалансированный, когда генерация и потребление в энергорайоне равны.

Заметим, что последний случай – это идеальный режим, при котором не возникает проблем с выделением ТЭС на энергорайон нагрузки действием ЧДА, и он не требует дальнейшего описания.

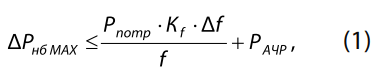

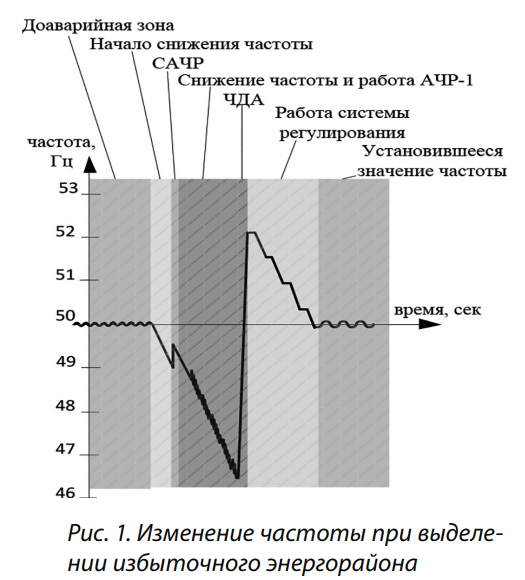

Для проведения оценки работы электрической части ТЭС определим ограничения области допустимых значений: для избыточного энергорайона частота не должна подниматься до уставок срабатывания автоматов безопасности на турбинах (55, 56 Гц); для дефицитного энергорайона частота после действия АЧР не должна быть ниже 49,0 Гц [1]. Отметим, что вопросы качества электрической энергии в выделяемом энергорайоне не должны рассматриваться, т. к. в аварийной ситуации главной задачей ЧДА является сохранение в работе оборудования электрической станции и предотвращение ее полного погашения.

Согласно [1] система регулирования турбины должна обеспечивать полный сброс нагрузки до нуля, следовательно, автомат безопасности при исправной системе регулирования турбины не должен сработать при любом избытке генерации в выделяемом энергорайоне.

Отметим, что согласно [6] испытания системы регулирования, а также поддержание ее в работоспособном состоянии является обязательным для всех ТЭС и не подвергается сомнениям.

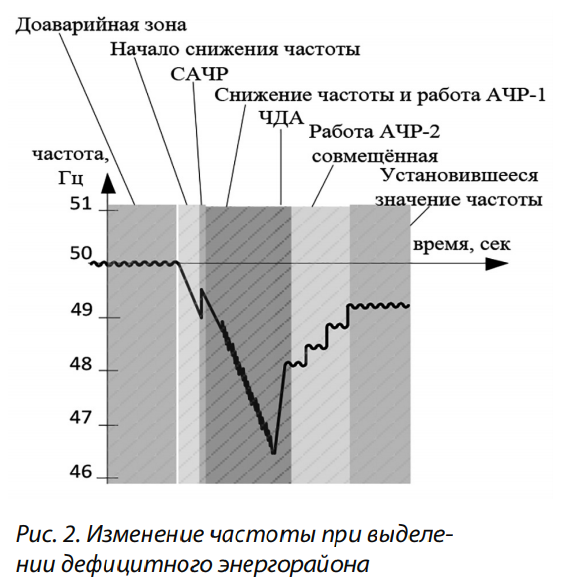

Для дефицитного энергорайона наибольший допустимый дефицит мощности исходя из необходимости поддержания частоты после действия ЧДА и работы АЧР на уровне не ниже 49,0 Гц рассчитывается исходя из статической характеристики нагрузки в энергорайоне и определяется по формуле (1):

где: Р потр – величина нагрузки потребителей в выделяемом энергорайоне;

РАЧР – фактическая нагрузка потребителей, отключаемая действием устройств АЧР;

Кf – коэффициент статизма нагрузки по частоте;

Δf – наибольшее допустимое изменение частоты;

f – первоначальное значение частоты.

Графически процессы изменения частоты в выделяемом действием ЧДА энергорайоне приведены на рис. 1 и 2.

Таким образом, из приведенного выше анализа видно, что по электрической части ТЭС при ее выделении действием ЧДА ограничения возникают лишь при дефиците генерирующей мощности в выделяемом энергорайоне и они могут быть определены с помощью вышеприведенной формулы (1).

Теперь рассмотрим ограничения области допустимых значений при проведении оценки тепловой части ТЭС: для избыточного энергорайона ограничения должны формулироваться и задаваться собственником объекта генерации, а для дефицитного они связаны с возможностью длительной работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС при ее выделении и зависят от установившегося значения частоты в выделяемом энергорайоне.

То есть ограничения по тепловой части в дефицитном энергорайоне аналогичны ограничениям по электрической, описанным выше.

Рассмотрим физические процессы, происходящие при выделении избыточного энергорайона действием ЧДА.

При резком снижении электрической нагрузки на валу турбогенератора в результате возникновения небаланса мощности система регулирования закрывает регулировочные клапаны, тем самым ограничивая подачу пара в турбину.

Так как котельное оборудование обладает большой инерционностью, то резкого снижения паропроизводительности не происходит, как следствие – давление в главном паровом коллекторе и в котлоагрегатах начинает увеличиваться.

Следует отметить, что на каждом котлоагрегате предусматривается установка предохранительных клапанов, которые открываются при давлении, равном 1,1 от номинального, предназначенных для аварийного сброса пара в атмосферу и нормализации давления (обычно устанавливается 4 предохранительных клапана, рассчитанных на сброс 130% от общей паропроизводительности котлоагрегата).

При этом главный паровой коллектор при проведении гидравлических испытаний проверяется давлением 1,25 от номинального [7].

С учетом вышеприведенного можно сделать вывод, что при любом избытке паровой мощности котельного оборудования за счет открытия предохранительных клапанов давление в главном паропроводе не будет подниматься выше 1,1 от номинального. Но решение о возможности работы предохранительных клапанов и о величине максимально допустимого давления в главном паропроводе при выделении ТЭС действием ЧДА должен принимать собственник ТЭС исходя из анализа технического состояния паропроводов, предохранительных клапанов, степени изношенности оборудования станции.

По результатам анализа и принятия решения будут формироваться ограничения по величине аварийного избытка генерирующей мощности в выделяемом энергорайоне.

С точки зрения оценки первичного небаланса паровой мощности необходимо знать, какие собственные нужды входят в выделяемый действием ЧДА энергорайон. Из-за большого количества оборудования и алгоритмов ЧДА на ТЭС с поперечными связями первичный небаланс мощности и, как следствие, действия защит и оперативного персонала зависят от количества выделяемых котлоагрегатов, их паровой мощности и маневренных характеристик.

Отметим, что при выделении действием ЧДА собственных нужд отдельных котлоагрегатов, остальные могут быть отключены действием технологических защит или персоналом и не должны участвовать в расчете первичного небаланса паровой мощности.

Подводя итоги, выделим основные критерии оценки эффективности алгоритмов ЧДА:

1) алгоритм ЧДА должен обеспечивать устойчивую работу генерирующего оборудования в течение 30 мин. после его работы;

2) при выделении дефицитного энергорайона критерий эффективности рассчитывается по формуле (1) исходя из необходимости обеспечения установившегося значения частоты не ниже 49,0 Гц;

3) при выделении избыточного энергорайона критерии эффективности определяются исходя из ограничений, связанных с тепловой частью ТЭС, и должны формироваться исходя из требований собственника объекта генерации.

Для обеспечения эффективности ЧДА на ТЭС с поперечными связями выделим два основных способа усовершенствования алгоритмов: модернизация электрической схемы выделяемого энергорайона или проработка дополнительных воздействий на тепловую часть ТЭС.

Модернизацию электрической схемы можно применить только при дефицитном энергорайоне, то есть изначально при расчетах выделяемый действием ЧДА энергорайон должен задаваться с большим потреблением.

Уровень частоты после действия ЧДА в таком режиме должен восстанавливаться до допустимых значений за счет отключения потребителей действием АЧР-2. При недостатке АЧР-2 на ТЭС может быть спроектирована и введена в работу дополнительная частотная автоматика, работающая только по факту срабатывания ЧДА и имеющая уставку 49,0 Гц.

Но зачастую на ТЭС с поперечными связями не удается создать дефицитный энергорайон за счет действий с коммутационными аппаратами в пределах станции. Тогда нагрузка энергорайона, выделяемого действием ЧДА, осуществляется за счет отключения коммутационных аппаратов на других объектах электросетевого хозяйства, сигналы на отключение которых будут передаваться по каналам устройств передачи аварийных сигналов и команд (далее – УПАСК), что снижает надежность ЧДА в целом (возникает логическая зависимость эффективности выделения ТЭС от функционирования каналов УПАСК).

В случае если выделяемый действием ЧДА энергорайон всегда избыточный, то нужно проводить анализ и модернизацию тепловой части ТЭС. Основные способы снижения аварийного избытка паровой мощности – это действие тепловой автоматики на отключение части горелок на котлоагрегатах; проектирование и монтаж дополнительного сбросного БРОУ; допустимость срабатывания предохранительных клапанов, которые должны поддерживаться в технически исправном состоянии; корректное выделение собственных нужд ТЭС с действием технологических защит или автоматики на погашение части котлоагрегатов для минимизации первичного небаланса паровой мощности; создание нормативно-технических и инструктивных документов, регламентирующих действия дежурного оперативного персонала при выделении ТЭС действием ЧДА.

В заключение отметим, что в России не создана единая методика по оценке эффективности ЧДА на ТЭС с поперечными связями. Как показано выше, при проектировании и модернизации ЧДА возникает большое количество не исследованных вопросов.

Следовательно, есть необходимость в проведении комплексного анализа и разработки методики проектирования ЧДА на ТЭС с поперечными связями специализированной организацией.