Трудовые процессы должны исследоваться с учетом того, что множество показателей зависит от технологических и психофизических факторов, но стоит отметить, что не все факторы поддаются полному контролю. Вследствие этого для получения результатов трудового процесса должны использоваться такие методы наблюдений и их обработки, которые позволяют учитывать характер и направленность исследуемых процессов [29, c. 97].

В зависимости от целей исследования трудовых процессов используются следующие методы:

1. Фотография рабочего времени.

2. Хронометраж.

3. Фотохронометраж.

Индивидуальная фотография рабочего времени (ИФРВ) — это вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты времени исполнителя за определенное время работы [1].

При изучении затрат рабочего времени с помощью фотографии рабочего времени необходимо выбирать такие методы, которые обеспечивали бы минимизацию времени и при этом высокую точность результатов. В практике применяются два метода [2, c. 105]:

1. Метод непосредственных замеров времени — заключается в последовательной регистрации всех категорий затрат рабочего времени и их продолжительности. Этот метод дает возможность наиболее полно изучить процессы труда и использования оборудования, получить достоверные данные об их продолжительности во времени.

2. Метод моментальных наблюдений — проводится путем обхода по заранее установленному маршруту, который составляются на основе планировки рабочей площадки или фактически возможному пути обхода рабочего места и наносится на специально заготовленный бланк. Выбирается кратчайший маршрут с минимальным количеством холостых переходов. Маршруты обхода могут быть:

• возвратные — нормировщик начинает обходы одного и того же начального пункта и при возвращении делает холостой переход;

• маятниковые — исследование каждого последующего обхода начинается с пункта, на котором закончен предыдущий обход;

• кольцевые (замкнутые) — обход начинается и заканчивается в одном пункте;

• меняющиеся (случайные) — каждый обход начинается с нового пункта, указанного в специально разработанной форме.

При проведении обходов для записи затрат рабочего времени устанавливаются фиксажные пункты — те места маршрута следования, поравнявшись с которыми, нормировщик должен установить, чем занят в этот момент работник или какая работы выполняется на оборудовании. Фиксажные пункты должны быть равномерно распределены по всему маршруту. Соблюдение маршрута и постоянство фиксажных пунктов при проведении наблюдений является обязательным.

Исследование сводится к регистрации объектов исследования. Проводя фотографию рабочего времени методом моментных наблюдений, нормировщик обходит измеряемые рабочие места по заранее разработанному маршруту и отмечает содержание затрат рабочего времени каждого рабочего в тот момент, когда он проходит мимо фиксажного пункта.

Наблюдение и измерение затрат рабочего времени ведется путем записи в наблюдательном листе всех действий исполнителя и перерывов в работе в том порядке, в каком они происходят фактически. При этом фиксируется текущее время окончания каждого вида затрат, которое одновременно означает начало следующего вида затрат труда.

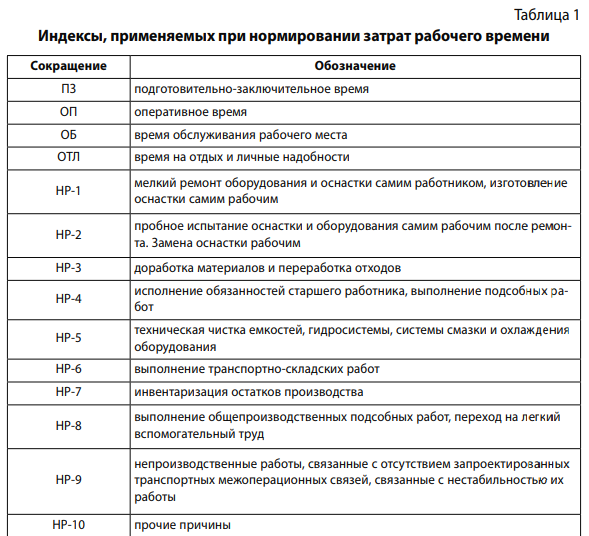

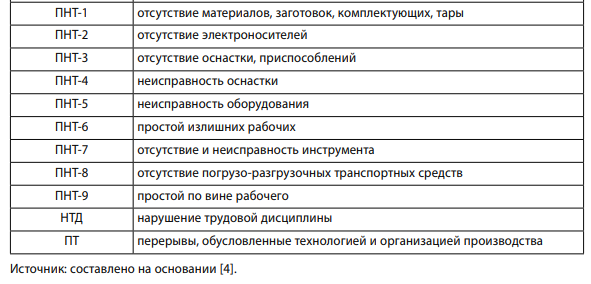

Чтобы записать все затраты в промежутках времени, применяют систему условных сокращений затрат рабочего времени (индексов), характерных для изучаемых видов работ. Нормировщик должен хорошо знать принятую систему индексов и точно ее соблюдать (табл. 1) [3, c. 150].

После завершения наблюдения при обработке наблюдательного листа определяется продолжительность каждого вида затрат труда путем вычитания предыдущего текущего времени из последующего, указывается продолжительность перекрываемого времени, проставляется соответствующий индекс, предусмотренный классификацией рабочего времени.

В итоге анализа составляют фактический и проектируемый балансы рабочего времени. В последнем исключают прямые потери и нерациональные затраты рабочего времени, за их счет увеличивают оперативное время. Полученные данные об улучшении использования рабочего времени позволяют определить проектируемый рост производительности труда.

Первоначально, для рассмотрения использования рабочего времени используют групповую фотографию рабочего времени.

Основная задача групповой фотографии рабочего времени — изучение существующего разделения и кооперации труда в бригаде: использование рабочего времени, загрузка членов бригады, эффективность использования оборудования [1].

Если в обследуемой группе 2–3 человека и они постоянно находятся в поле зрения нормировщика, то запись затрат времени производится методом непосредственных замеров. Порядок проведения такой же, как и при индивидуальной фотографии рабочего времени.

При большем числе рабочих трудно фиксировать время начала и окончания действий, выполняемых каждым работником.

Поэтому применяется другая методика проведения фотографии рабочего времени и техники записи. В этом случае замеры времени производятся через определенные заранее установленные интервалы времени, величина которых зависит от числа исследуемых объектов (рабочих или оборудования).

Интервалы времени зависят от количества изучаемых объектов:

• при 4–5 объектах — интервал 1 мин.;

• при 6–10 объектах — 2 мин.;

• при 11–15 объектах — 3 мин.;

• при 16–20 объектах — 5 мин.

При проведении групповой фотографии рабочего времени в течение принятого интервала времени нормировщик должен в установленной последовательности фиксировать содержание выполняемой работы или характер перерыва каждого работника и возвратиться к исследованию затрат рабочего времени первого работника. Для этого нужно выбрать такое место изучения, с которого ему при минимальном перемещении были бы хорошо видны все изучаемые объекты. Условно считается, что в течение всего интервала времени выполняется та работа, которая была отмечена в период наблюдения.

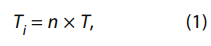

Обработка результатов групповой фотографии рабочего времени начинается с составления сводки одноименных затрат рабочего времени. Для этого подсчитывается число одинаковых индексов по каждому рабочему месту. Затраты рабочего времени по какой-либо категории составляют [5]:

где: n — количество одноименных индексов;

Т — принятый интервал времени.

Дальнейший анализ использования затрат рабочего времени и разработка предложений по его улучшению проводится так же, как и при фотографии рабочего времени.

Далее, рассмотрим маршрутную фотографию рабочего времени. При изучении затрат рабочего времени рабочих, оборудования, размещенных далеко друг от друга и передвигающихся по определенному маршруту, применяется маршрутная фотография рабочего времени. Ее основная задача — установление не только времени работы и продолжительности перерывов, но и изучение маршрута передвижения рабочего, оборудования или и того, и другого вместе [2].

Карта исследования, техника записи и обработка полученных результатов аналогичны групповой фотографии.

Интервал для проведения наблюдений следует выбирать, исходя из расстояния между исследуемыми объектами.

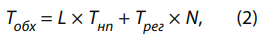

Продолжительность обхода определяется по формуле [5, c. 157]:

где: L — расстояние перехода;

Т нп — норматив времени на один метр перехода;

Т рег — средние затраты времени на регистрацию одного момента;

N — количество рабочих мест.

Следующий метод — групповая фотография методом моментных наблюдений (массовая). Чтобы при групповой ФРВ обеспечить получение результатов исследования с заранее установленной точностью, применяется массовая фотография, основанная на математической статистике. Исследование проводится в случайно выбранный момент времени.

При проведении массовой фотографии регистрируются не затраты рабочего времени, а число моментов их выполнения, т. е. состояние объекта на определенный момент времени. А далее полученные данные обрабатываются и проводится расчет результатов.

Хронометраж — это изучение длительности циклически повторяющихся элементов операции, выполняемых ручным или машинно-ручным способом [6].

Хронометраж применяется в целях определения нормальной продолжительности ручных, машинно-ручных элементов операции: получения данных, необходимых для разработки нормативов времени, проверки причин невыполнения норм, установленных расчетно-аналитическим методом.

Основные задачи хронометража [6]:

1. Разработка норм времени на новые операции.

2. Проверка и уточнение действующих норм.

3. Изучение и распространение передовых методов труда.

4. Изучение динамики работоспособности рабочих.

Объект хронометража — операция, выполняемая рабочим или группой рабочих на определенном рабочем месте, или отдельные элементы операций Хронометраж может проводиться непрерывно или выборочным способом.

При непрерывном способе проведения хронометража замеры длительности только отдельных заранее определенных элементов операций независимо от последовательности их выполнения [6].

При проведении хронометражных наблюдений необходимо учитывать не только продолжительность времени, фактически затраченного рабочим на выполнение работы, но также интенсивность труда, степень рациональности применяемых методов и приемов.

Хронометражное наблюдение следует проводить не ранее, чем за 45–60 мин. после начала работы и не позднее 1,5 часов до окончания рабочего дня, для более точных результатов хронометража одну и ту же операцию следует проводить как в дневные, так и в вечерние/ночные смены, а также в разные дни недели.

При подготовке к хронометражу необходимо провести предварительные наблюдения, цель которых заключается в следующем:

1. Расчленение операции на элементы, определенные фиксажными точками.

2. Установление предварительного времени по элементам с целью установления количества замеров данной операции.

3. Изучение производственного процесса и движений рабочих, предварительная оценка выполнения каждого элемента на соответствие технологическим картам.

Операции разбивают на элементы (комплексы приемов, приемы, в отдельных случаях движения и действия), изучение которых позволит выявить и устранить лишние, нерациональные трудовые движения, рационализировать метод работы. Разделение операции проводится таким образом, чтобы каждый элемент включал в себя не более 3–5 элементарных движений и был кратен законченному движению, действию, приему или комплексу приемов [6].

Чтобы определить длительность каждого элемента операции, необходимо точно установить границы, отделяющие один элемент от другого.

Такие отчетливые внешние признаки, определяющие начало и конец элемента операции, называются фиксажными точками. Различают начальные и конечные фиксажные точки. При проведении хронометража соблюдение и постоянство фиксажных точек обязательно.

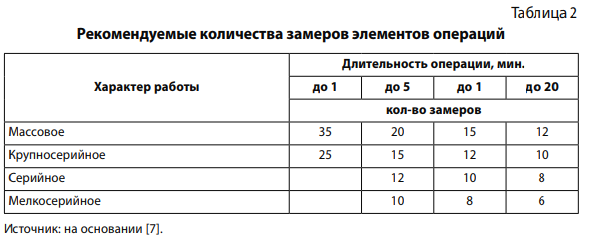

После, необходимо выбрать нормативы количества замеров операции для установления оптимальной нормы времени. Необходимое число замеров устанавливается для каждого элемента операции, оно зависит от требуемой точности данных. Рекомендуется использовать следующие нормативы замеров (табл. 2).

При хронометраже важным моментом является оценка темпа работы, т. к. основной целью исследования операции с помощью хронометражных наблюдений является проектирование минимальных затрат рабочего времени на выполняемую работу с учетом степени напряженности труда.

Любая операция состоит из трудовых движений и приемов в различном сочетании и последовательности выполнения.

Время выполнения трудового приема зависит от двух факторов:

• скорости рабочего;

• рациональности метода труда.

Выполняя одну и ту же работу, каждый работник по-своему устанавливает методы работы и разную скорость выполнения трудовых приемов, т. е. чем экономичнее (короче) движение и быстрее выполняется прием, тем меньше требуется времени на его выполнение, и наоборот.

При установлении нормы времени необходимо определить нормативное время по каждому элементу операции, при этом потребуется измерить влияние вышеуказанных факторов.

После проведения наблюдений методом хронометража, проводится обработка и анализ полученных данных.

Выбор метода расчета нормативного времени по элементам операции на основе хронометражных данных зависит от исследуемого трудового процесса и технологических операций.

При исследовании технологических операций различают устойчивые и неустойчивые операции. Для принятия решения об отнесении операции к тому или другому типу необходимо последовательно выполнить следующие действия:

• расчленить операцию на элементы;

• провести необходимое и достаточное количество замеров;

• построить хронометражные ряды;

• исследовать хронометражные ряды на коэффициенты устойчивости.

Совокупность всех проведенных замеров времени выполнения какого-либо элемента производственной операции называют хронорядом. Чем большая точность замеров требуется, тем большее количество их надо провести.

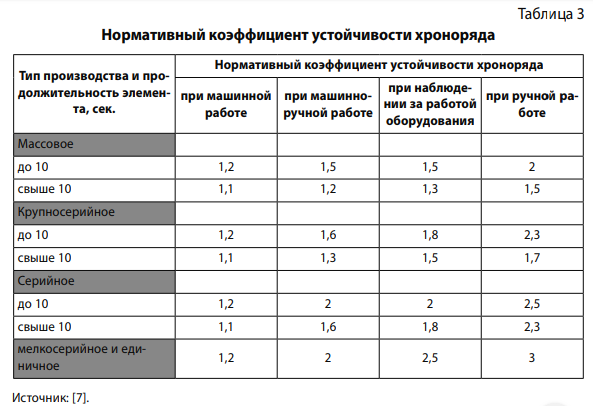

Число замеров зависит также от величины нормативного коэффициента устойчивости хроноряда, который определяется путем деления максимального значения времени в хроноряде на минимальное.

После проведения замеров времени выполнения определенной работы проводится анализ полученных значений хроноряда. Выявляются и исключаются из дальнейшего расчет дефектные замеры, резко и необоснованно отличающиеся от среднего времени выполнения элемента операции.

Для элементов операции с постоянным объемом работ определяют фактический коэффициент устойчивости хроноряда (табл. 3) [7].

Обработка и анализ результатов наблюдений — работа над полученными данными; определяется качество хроноряда, для этого рассчитывается коэффициент устойчивости, который не должен превышать нормативное значение; из полученных хронорядов исключаются дефектные замеры. Дальнейшая обработка наблюдения состоит в определении средней продолжительности выполнения каждого элемента из всех годных замеров хронометражного ряда. Анализ полученных результатов проводится с целью проверки рациональности процесса выполнения операции: выявляются лишние движения и действия, оценивается возможность их совмещения и снижения длительности выполнения, по результатам анализа устанавливается рациональная структура операции, оптимальное время на ее выполнение.

Объект хронометража — производственная операция. Проводить хронометраж следует через 50–60 мин. после начала работы и за 1,5–2 часа до окончания работы.

Фотохронометраж — это метод наблюдения, при котором изучается не только продолжительность выполнения отдельных элементов оперативного времени, но и время подготовительно-заключительное, обслуживания рабочего места, перерывов в работе.

Его применяют в тех случаях, когда элементы операции не имеют строгой последовательности, а также тогда, когда работы выполняются разным количеством работников [8].

Наблюдению предшествует составление перечня всех элементов затрат рабочего времени, включая перерывы.

Каждому элементу затрат присваивается номер. Оперативное время изучается так же, как и при хронометраже, остальные затраты времени — так же, как и при фотографии рабочего времени.

Обработка материалов наблюдений оперативного времени осуществляется аналогично тому, как это проводится при хронометраже, прочие элементы затрат рабочего времени обрабатываются как при ФРВ.

К основным показателям, характеризующим состояние нормирования труда и качество действующих норм на предприятии, относятся: средний процент выполнения норм по анализируемой совокупности работников, их распределение по данному показателю, доля работников (научно обоснованных) норм в целом и по группам работников, доля норм, рассчитанных по межотраслевым и отраслевым нормативам.

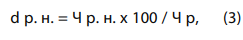

Общее представление о состоянии нормирования дает показатель охвата работников нормирования. Он рассчитывается по формуле [9, c. 157]:

где: d р. н. — доля работающих по нормам;

Ч р. н. — численность работников, работающих по нормам;

Ч р — общая численность работников.

Расчет показателя позволяет оценить сферу применения норм и наметить мероприятия по ее расширению.

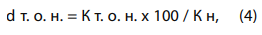

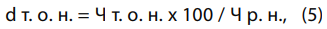

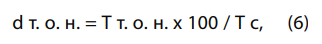

Показатель удельного веса технически обоснованных норм может рассчитываться тремя способами: по количеству применяемых норм, по численности работников, работающих по нормам, по трудоемкости выполняемых работ. Расчеты выполняются по формулам [3]:

где: d т. о. н. — удельный вес технически обоснованных норм;

К т. о. н — количество действующих технически обоснованных норм;

К н — общее количество действующих норм.

где: Ч т. о. н. — численность работников, полностью работающих по технически обоснованным нормам;

Ч р. н. — численность работающих по нормам.

где: Т т. о. н. — трудоемкость работ, выполненных по техническим обоснованным нормам;

Т с — общая трудоемкость работ.

Данные показатели количественно характеризуют применение аналитических методов установления норм на предприятии. Они могут рассчитываться по каждой категории промышленнопроизводственного персонала и по отдельным профессиям рабочих.

Наибольшее практическое значение для оценки состояния нормирования труда имеет средний процент выполнения норм. Учет выполнения норм ведется по отдельным рабочим местам, совокупностям производственных операций, группам рабочих, участкам, цехам и предприятию в целом. С помощью показателя выполнения норм можно судить о их качестве, оценить уровень производительности труда работника или группы работников, выявить причины невыполнения или перевыполнения норм.

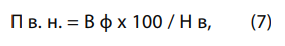

Средний процент выполнения норм выработки (времени) рабочими-сдельщиками может устанавливаться различными способами. При изготовлении однородной продукции расчет показателя ведется по формуле [4, с. 252]:

где: П в. н. — средний процент выполнения норм выработки (времени);

В ф — фактическая выработка рабочего за определенный период времени в натуральных единицах;

Н в — норма выработки рабочего на тот же период в натуральных единицах.

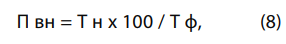

При выполнении рабочим различных видов работ (операций), а также при определении выполнения норм по группам рабочих показатель выполнения норм определяется соотношением нормированных и фактических затрат времени [4, с. 257]:

где: Т н — трудоемкость выполненных работ по нормам в нормо-часах;

Т ф — фактическое время, отработанное рабочими при выполнении данных работ в часах или человекочасах.

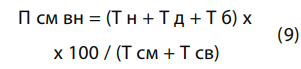

При этом средний процент выполнения норм может определиться двумя способами: по сменному (или календарному) времени и по фактически отработанному (или сдельному) времени. При определении показателя по сменному (календарному) времени расчет ведется по формуле [4, с. 263]:

где: Т н — нормированные затраты времени на изготовление годной продукции;

Т д — трудоемкость дополнительных работ, вызванных отступлениями от нормальных условий производства;

Т б — трудоемкость исправления брака не по вине данных рабочих;

Т см — совокупные затраты сменного времени данных рабочих за анализируемый период;

Т св — время сверхурочных работ.

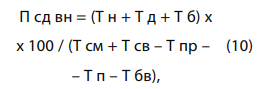

Для расчета более точного показателя выполнения норм по фактически отработанному (сдельному) времени необходима достоверная информация по структуре внутрисменных затрат времени рабочих. Если такой учет налажен, то расчет показателя выполнения норм ведут по формуле [4, с. 267]:

где: Т пр — время внутрисменных простоев;

Т п — внутрисменное время выполнения сдельщиками работ, оплачиваемых повременно;

Т бв — время на исправление брака по вине данных рабочих.

Использование различных методов изучения трудовых процессов будет, несомненно, способствовать оптимизации трудовых процессов и росту производительности труда работников.