К хлебу во все времена было особое отношение, а во время войны — тем более. Хлеб ценился не на вес золота, а дороже него.

В 1941 году началась блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня. В сложнейших условиях людям приходилось работать, сражаться и вести повседневную жизнь, не теряя человеческого лица от голода. И самым важным для защитников города ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором во многом и держалась оборона города. И именно кусочек хлеба во многом стал символом блокады [8].

Перед началом блокады немецкая авиация совершила налет на ленинградские Бадаевские склады. 23 немецких бомбардировщика положили бомбы так точно, что в одночасье выгорело свыше 3 тысяч тонн муки. Город был окружен, продовольствие брать было неоткуда.

С 17 июля 1941 года в Ленинграде были введены продовольственные карточки. А с 8 сентября — фактического начала блокады — хлебная порция стала систематически снижаться [7].

Разным был хлеб войны: фронтовой, тыловой, блокадный, хлеб оккупированных районов, хлеб концлагерей. Разный, но такой похожий. Мало в нем было основного продукта — муки, а больше — разных добавок, часто даже несъедобных.

Военный хлеб выпекался в напольных жаровых печах, сделанных из глины и кирпича [4]. Такая печь строилась обычно за 8 ч., затем 8–10 ч. сушилась, после чего готова была выпечь до 240 кг хлеба.

Тыловой хлеб — хлеб, основными ингредиентами которого являлись картофель и отруби, а также другие добавки.

Картофель варили, очищали, разминали. Выкладывали массу на доску, посыпанную отрубями, охлаждали. Добавляли отруби, соль. Рецептов тылового хлеба было много, в зависимости от того какие продукты можно было добавить в тесто в той или иной местности: картофель, свекла (иногда кормовая), морковь, брюква, репа. На сегодняшний хлеб он конечно похож не был. Он был темным, клеклым, горьковатым и кислым на вкус. Но люди были рады и такому. Он давал возможность выжить в это голодное время [7].

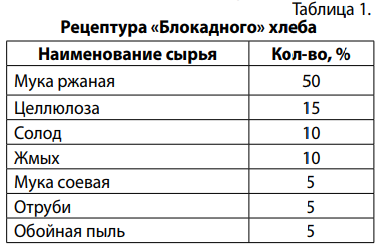

«Блокадный» хлеб — хлеб, выпекаемый для людей, находящихся в блокадном Ленинграде. Для обеспечения воинов и населения города на хлебозаводах было организовано производство хлеба из скудных резервов, а когда они закончились, муку стали доставлять в Ленинград по «Дороге Жизни» [3]. В состав блокадных буханок: входило 10-12% ржаной муки, овсянка, солод и то, что обычно не едят, — жмых от подсолнечных семечек, шрот, сметки муки с оборудования и пола, выбойки из мешков, закваска и вода. Рецептура менялась каждый день, в зависимости от того, какие ингредиенты были на тот момент в городе, а потом ни солода, ни тем более овсянки в Ленинграде уже не осталось. В хлеб добавляли перемолотые ветви березы, хвою, семена дикорастущих трав и даже такую субстанцию, как гидроцеллюлоза.

— Применение заменителей пшеничной муки увеличивало выход пшеничного хлеба за счет их высокой водопоглотительной способности, — поясняют в Санкт-Петербургском филиале НИИ хлебопекарной промышленности. — Так, хлеб из 100-процентной пшеничной муки первого сорта при влажности мякиша 44% процента имел плановый выход 137 килограммов. А введение небольшого количества смеси из нетрадиционных видов муки (ячменной и соевой) увеличивало его до 139,5 килограммов.

Фронтовой хлеб — хлеб фронтовой часто выпекался под открытым небом в земляных хлебопекарных печах. Эти печи были трех видов: обыкновенные грунтовые; обмазанные внутри толстым слоем глины; облицованные внутри кирпичом. В них выпекался формовой и подовый хлеб. Там, где это было возможно, печи делали из глины или кирпича [6].

Для этого же вида хлеба использовалась цельнозерновая мука грубого помола, получившая название «обойной». Приготовление хлеба из обойной муки с примесью ячменной существенных изменений.

Остен-брот — хлеб фашистских концлагерей, который выпекался только для советских военнопленных. С присущей немцам педантичностью и точностью, рецепт хлеба был утвержден имперским министерством продовольственного снабжения германского рейха 21 декабря 1941 г. Вот его рецепт: отжимки сахарной свеклы — 40%, отруби — 30%, древесные опилки — 20%, целлюлозная мука из листьев или соломы — 10%. Во многих концентрационных лагерях военнопленным не давали и такого «хлеба». Чтобы как-то облегчить участь узников, горожане бросали через забор кусочки хлеба. Делать это нужно было очень осторожно: и перебрасывающих, и ловивших хлеб немецкие часовые расстреливали. Единственной пищей заключенных была баланда из жмыхов.

Хлеб временно оккупированных районов. В оккупации все продовольствие у людей отнимали фашисты, увозили в Германию. Каждая живая травинка, веточка с зернышками, шелуха от мороженых овощей, отбросы и очистки — все шло в дело. И часто даже самое малое добывалось ценой человеческой жизни. В госпиталях на оккупированных немцами территориях раненым солдатам давали по две ложки пшенной каши в день (хлеба не было). Варили «затирку» из муки — супчик в виде киселя. Суп из гороха или перловки для голодных людей был праздником. Но самое главное — люди лишились привычного и особенно для них дорогого — хлеба [7].

С целью экономии растительного масла, использовавшегося при смазке форм для выпечки хлеба, лаборатории хлебозаводов разработали специальную рецептуру эмульсии: она готовилась из 20% масла подсолнечного, маисовой муки — 1,5%, пшеничной муки второго сорта — 3,5%, соапстока (побочного продукта перегонки нефти) — 4%, воды — 71% [1].

Хлеб после выпечки вполне удовлетворительно выколачивался из форм, но имел посторонний запах из-за наличия в составе смазки соапстока. Эти качественные изъяны были вполне терпимы. Сэкономленное масло направляли в столовые.

Хлеб войны отличался от хлеба в мирное время. Каждый в те годы понимал, как велико значение хлеба, и поэтому хлеб берегли, как зеницу ока.

Наши предки учили: «При сытости помни голод». Хлеб у нас есть, он необходим каждый день. Но вкус его почувствуешь по-настоящему тогда, когда попытаешься представить себе, что пережили люди в годы неурожаев и в военное время. Во все времена нужно ценить хлеб.