Актуальность темы. Важнейшей задачей работников агропромышленного комплекса страны является полное обеспечение населения страны полноценными высококачественными продуктами питания [1, 2, 8‒10, 16]. Таким продуктом является молоко, в котором содержатся все необходимые для нормальной жизнедеятельности человека вещества. Молоко не только ценный продукт питания, созданный самой природой, но и сырье для молочной промышленности [14, 15]. Молоко в основном получают от крупного рогатого скота, поэтому скотоводство является ведущей отраслью животноводства [13]. Для более полного обеспечения населения страны молоком и молочными продуктами стоит задача по увеличению продуктивности животных [4, 5]. Возможно это за счет оптимизации кормления [11, 12]. Применение новых видов кормов, сбалансированное кормление позволяют увеличить удои при сохранении физиологического статуса и продуктивного долголетия коров [3, 6, 7].

Зерновые культуры – основной источник энергии в рационе домашнего скота. Тритикале является гибридом ржи и пшеницы, абсолютно новым ботаническим видом. Тритикале – злаковая культура, которая применяется для получения зеленой массы и фуражного зерна и используется при кормлении животных [17]. Растущий мировой интерес к этому злаковому гибриду вызван его большими возможностями. Тритикале обладает хорошим потенциалом урожайности, повышенной морозостойкостью, устойчивостью против вирусных и грибных болезней и низкой требовательностью к плодородию почвы. Данная культура отлично переносит засуху или заморозки. Основное количество тритикале потребляется в качестве главного компонента комбикормов. Это зерно используют при кормлении крупного рогатого скота, свиней, коз, овец и птиц. Зеленой массы тритикале обеспечивает примерно столько, сколько пшеница, овес и рожь. Зерно тритикале в чистом виде питательной ценности практически приравнивается к зерну ячменя. Оно содержит 10‒28 % белка, 3,8 % лизина, что выше, чем в зерне пшеницы и ржи, 2‒4 % – жира. В 1 кг зерна тритикале содержится 1,24 корм. ед., а в 1 кг его зеленой массы – 0,3 корм. ед., в то время как в 1 кг зеленой массы озимой пшеницы – 0,18 [17].

По обменной энергии тритикале сродни пшенице, уступает кукурузе и превосходит ячмень, может частично или полностью заменить пшеницу в корме для бройлерных цыплят. И еще одно достоинство – тритикале обеспечивает питательную зеленую массу в период, когда в кормлениискотанаступает «окно»: ранняя озимая рожь закончилась, а яровые мешанки еще не подошли. Урожай зеленой массы на корм составляет 300‒500 кг с 100 м2 . Благодаря повышенному содержанию сахаров, каратиноидов зеленую массу тритикале скот поедает лучше, чем зеленую массу ржи и пшеницы. В то время, когда солома ржи уже утратила вкус и животные отказываются от нее, зеленая масса тритикале все еще съедобна [15]. Изучение влияния применения тритикале на технологические свойства молока не проводилось и поэтому актуально и имеет практическое значение.

Цель работы – изучить молочную продуктивность коров при применении тритикале в виде концентрированных кормов при их кормлении.

Материал и методика исследований. По методу сбалансированных групп было подобрано 6 групп коров по 15 голов в каждой. 1‒3-я группы – коровы-первотелки; 4‒6-я группы – коровы III лактации. 1‒4-я – контрольные группы по I и III лактациям, они получали рацион из кормов, используемых в хозяйстве (ОР). Животным остальных групп часть концентратов заменяли тритикале. Первотелки и коровы 2-й и 5-й групп получали смесь концентратов из 3,7 кг тритикале и 5,5 кг пшеницы; 3-й и 6-й групп – 2,7 кг тритикале, 2,8 кг ячменя и 3,7 кг пшеницы.

Исследования проводились в течение лактации. Тритикале применяли в течение первого периода лактации – раздоя. Учет молочной продуктивности проводили по контрольным дойкам 1 раз в месяц и каждые 5 сут в период раздоя. В молоке коров учитывали содержание сухого вещества (СВ), сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), массовой доли жира (МДЖ), белка (МБЖ) и его видов, молочного сахара (лактозы) и золы общепринятыми методами.

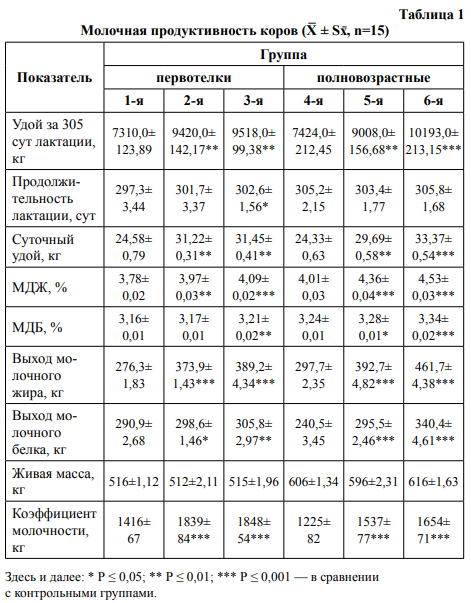

Результаты исследований и их обсуждение. В табл. 1 представлены данные о молочной продуктивности первотелок и полновозрастных коров за лактацию. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что от коров 3-й и 6-й групп, которые получали тритикале в смеси концентратов (2,7 кг тритикале, 2,8 кг ячменя и 3,7 кг пшеницы) имели более высокие показатели продуктивности, как количественные, так и качественные. Установлено, что они достоверно превосходили 1-ю контрольную группу первотелок по удою на 2208 кг молока, или на 30,2 %, при среднесуточном удое 31,45±0,41 кг молока, что выше, чем у их сверстниц 1-й и 2-й групп. Животные 3-й группы имели более высокие показатели массовой доли жира и белка в молоке относительно контрольной группы (Р ≤ 0,001 и Р ≤ 0,01).

Более высокие удоимолока имассовой доли жира и белка привели к тому, что от этих животных был получен больший выход молочного жира и белка. Разница достоверна при Р ≤ 0,001 и Р ≤ 0,01 в пользу первотелок 3-й группы. Следует отметить, что первотелки 2-й группы, которые получали смесь концентратов из 3,7 кг тритикале и 5,5 кг пшеницы, также превосходили по показателям продуктивности сверстниц из контрольной группы при достоверной разнице при Р ≤ 0,05 – Р ≤ 0,001. Отмечена положительная тенденция увеличения удоя и улучшения качественных показателей молока при применении смеси концентратов из 2,7 кг тритикале, 2,8 кг ячменя и 3,7 кг пшеницы.

По коэффициенту молочности судят о конституциональной направленности животных в ту или иную сторону продуктивности. Наши исследования позволяют сказать о том, что все первотелки, участвующие в исследованиях, имели молочное направление продуктивности. При этом первотелки 2-й и 3-й групп, которые получали в смеси концентратов тритикале, отличались от сверстниц высокими коэффициентами молочности, которые были выше на 423–432 кг, или на 29,9 и 30,3 %, соответственно, по группам (Р ≤ 0,001).

В 4–6-й группах находились полновозрастные коровы III лактации. В этих группах также установлено достоверное повышение продуктивности у коров опытных групп, в рацион кормления которым включали тритикале. По удою за лактацию они превосходили своих сверстниц из контрольной группы на 1584– 2769 кг молока, или 21,3‒37,3 % (Р ≤ 0,01 и Р ≤ 0,001), соответственно, по группам. У коров опытных групп были выше качественные показатели молока и от них было получено больше молочного жира и молочного белка (Р ≤ 0,01 и Р ≤ 0,001). Коровы III лактации имели высокие коэффициенты молочности от 1225 до 1654 кг молока на 100 кг живой массы и, соответственно, относятся к животным молочного направления продуктивности.

Однако, несмотря на более высокие удои за лактацию у коров 4-й контрольной и 6-й опытной группы, по сравнению с первотелками 1-й и 3-й групп, коэффициенты молочности у них были ниже, чем у последних. Коровы 5-й группы показали более низкие удои молока, чем первотелки опытных 2-й и 3-й групп. По нашему мнению, это объясняется как увеличением живой массы у животных с возрастом, так и высокимуровнемплеменной работы в хозяйстве. С каждым годом улучшается генетический потенциал продуктивности используемых и вводимых в стадо первотелок.

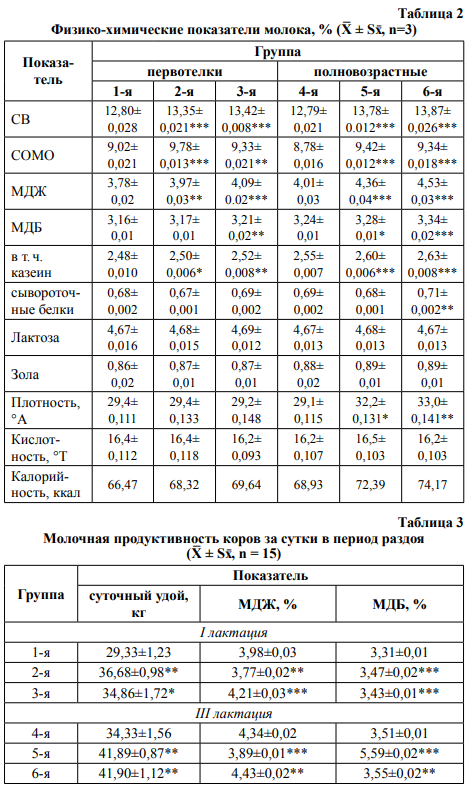

Молочная продуктивность оценивается не только по количественным, но и качественным показателям, таким как содержание в молоке жира, белка и других компонентов. Кроме того, по химическому составу и физическим свойствам можно судить о пищевой и биологической ценности продукта, о его санитарно-гигиенических показателях [13]. В табл. 2 представлены данные о физико-химических показателях молока в среднем за лактацию.

Рассматривая данные о физико-химических показателях молока коров опытных групп, было установлено, что лучшим в пищевом значении было молоко от 3-й и 6-й групп коров. В нем было больше сухого вещества и жира, что повлияло на калорийность продукта, которая оказалась самой высокой и составила у первотелок 69,34 ккал/100 г, у полновозрастных коров – 74,17 ккал/100 г. Разница по содержанию сухого вещества, СОМО, жира, казеина статистически достоверна между контрольными группами (1-я группа – первотелки и 4-я группа – полновозрастные коровы) и опытными группами при Р ≤ 0,01‒0,001.

По содержанию СОМО и белка в молоке судят о биологической ценности продукта. Больше СОМО было в молоке первотелок (2-я и 3-я группа) и полновозрастных коров (5-я и 6-я группы), получавших в рационе кормления в период раздоя в смеси концентратов тритикале. У них же наблюдалось повышенное содержание белка на 0,01‒0,05 % (первотелки) и на 0,04– 0,10 % (полновозрастные коровы) соответственно (Р ≤ 0,05‒0,001). Подробные данные получены в разрезе отдельных видов белков молока. Поскольку сывороточные белки более биологически полноценны, то их повышенное содержание в молоке животных 3-й и 6-й групп позволяют сделать вывод о том, что оно более ценное для человека с точки зрения продукта питания.

По содержанию лактозы достоверных различий между группами не установлено. По плотности и кислотности молока судят о его натуральности и свежести. Эти показатели были в пределах нормы.

Исследования по применению тритикале в смеси концентратов для кормления коров проводились в период раздоя. Поэтому вызывает интерес изменение среднесуточных удоев в этот период. В табл. 3 представлены данные о среднесуточных удоях коров в период раздоя.

Из данных табл. 3 видно, что введение в рацион коров тритикале в смеси концентратов позволяет повысить среднесуточные удои на 7,35–5,53 кг у первотелок и на 7,56 кг у коров, или на 28,4‒18,8 % и на 22,0 %, соответственно, по группам. Разница между группами по удою достоверна в пользу опытных групп при Р ≤ 0,05 и Р ≤ 0,01.

Качество молока, а именно содержание в нем МДЖ и МДБ, один из важнейших показателей молочной продуктивности, поскольку по ним можно судить о пищевой ценности молока. Проведенные исследования позволили установить, что применение тритикале в виде концентратов при кормлении коров в период раздоя оказало существенное влияние на качественные показатели молока. При этом следует отметить, что МДЖ изменялась и в зависимости от соотношения в зерносмеси тритикале. Во 2-й и 5-й опытных группах, где в кормлении коров использовали только тритикале и пшеницу, наблюдалось достоверное снижение МДЖ относительно контрольных групп на 0,21 % у первотелок и на 0,45 % – у полновозрастных коров. При этом в этих же группах наблюдалось достоверное повышение уровня белка, в т. ч. и в сравнении с 3-й и 6-й опытными группами на 0,04 % в обоих случаях. По сравнению с 1-й и 4-й контрольными группами это превышение составило 0,16 и 0,08 % (Р ≤ 0,001).

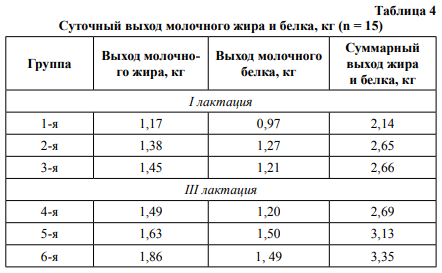

В 3-й и 6-й опытных группах одновременно с повышением удоя наблюдалось повышение МДЖ и МДБ в молоке. Коровы этих же групп получали зерносмесь из тритикале, ячменя и пшеницы. Вероятнее всего зерносмесь из тритикале и пшеницы является молокогонной, но с пониженным содержанием углеводов, а именно крахмала, который является предшественником летучих жирных кислот, образующихся в преджелудке – рубце [13]. Они, в свою очередь, предшественники жирных кислот молока, т. е. молочного жира. В то же время при переваривании ячменя, летучих жирных кислот, в т. ч. уксусной, образуется больше, что приводит к повышению содержания жира в молоке на 0,09 % по сравнению с 4-й контрольной группой и на 0,54 % – с 5-й опытной группой (Р ≤ 0,01–0,001). При сравнении этого показателя у первотелок превосходство животных 3-й группы составляет 0,23 % по сравнению с 1-й контрольной и 0,44 % – со 2-й опытной группами (Р ≤ 0,001). Для более точной сравнительной оценки коров по продуктивности часто пользуются такими показателями, как выход молочного жира и молочного белка. Поэтому нами были проведены расчеты по количеству молочного жира и белка, полученного с молоком коров в среднем за сутки (табл. 4).

Данные табл. 4 позволяют сделать вывод о том, что введение в состав зерносмеси тритикале увеличивают продуктивность коров и выход с молоком питательных веществ. Лучшие результаты получены при использовании зерна тритикале в смеси с ячменем и пшеницей в соотношении: 30 % тритикале, 30 % ячменя и 40 % пшеницы.

Заключение. Таким образом, применение тритикале в кормлении лактирующих коров при раздое повышает среднесуточный удой на 18,8‒28,4 %, удой за лактацию – на 29,9 и 30,3 % и 21,3–37,3 % в зависимости от возраста коров; выход питательных веществ с молоком на 16,4–24,5 % в зависимости от возраста и соотношения тритикале в зерносмеси.