Актуальность темы. Люди существенно ускорили создание в мире реакционноспособного азота (Nr: все виды, кроме N2), что значительно преобразовало глобальный цикл азота. Несмотря на то, что азот необходим для сельскохозяйственного и промышленного производства, значительная его часть рассеивается в окружающей среде, что приводит к деградации экосистем, загрязнению воздуха и воды, утрате биоразнообразия и изменению климата.

Согласно международной инициативе по азоту, его потребление приводит к целому ряду экологических проблем. Резко увеличивается количество реактивного азота в воздухе и воде. В первую очередь, это связано с сельскохозяйственной деятельностью, такой как использование удобрений и сток помета/навоза, а также сжигание ископаемого топлива.

Существует тесная связь между производством продовольствия и ростом населения, а также необходимости создания научной основы для минимизации воздействия, связанного с выбросами в окружающую среду [9, 15].

При этом политика стран должна основываться на надежных научных данных и национальные правительства не должны искажать цены на сельскохозяйственную продукцию и азотные удобрения за счет субсидий, что поощряет неэффективное использование химических удобрений.

По мнению некоторых ученых, мало кто понимает, что проблема выбросов активных нитросоединений в окружающую среду имеет такую же важность и масштаб, как и проблема увеличения атмосферной концентрации СО2. Более того, она куда сложнее и многогранней, т. к. в ходе круговорота в природе азота, кроме инертной формы молекулы N2, может переходить из ряда окисленных форм в восстановленные и реагировать с другими компонентами атмосферы.

Главными формами нитросоединений являются NO и NO2, они совершенно по-разному влияют на баланс в различных экосистемах и оказывают двоякое действие. На сегодняшний день ученые имеют самые общие представления об этом воздействии. Поэтому даже трудно представить, к каким последствиям приведет антропогенное увеличение количества свободных нитросоединений в природе [6, 7].

Содержание азота в земной коре, по данным разных авторов, составляет (0,7–1,5)×1015 т (причем в гумусе – порядка 6×1010 т), а в мантии Земли – 1,3×1016 т. Такое соотношение масс заставляет предположить, что главным источником азота служит верхняя часть мантии.

Масса растворенного в гидросфере азота, учитывая, что одновременно происходят процессы растворения азота атмосферы в воде и выделения его в атмосферу, составляет около 2×1013 т, кроме того, примерно 7×1011 т азота содержатся в гидросфере в виде соединений.

Аммиак, являющийся в основном продуктом биохимических процессов, попадая в атмосферу, реагирует с оксидами серы и образует растворимый гидросульфат аммония NH4HS04, легко вымывающийся атмосферными осадками. На поверхность земли с выпадающими осадками поступает до 10–40 млн т связанного азота в год, 70 % этого количества – биогенного происхождения.

Поэтому сегодня актуальным вопросом является гармонизация соответствующих подходов баланса азота в масштабах не только отдельной страны, но и внутри каждой фермы, а значит и разработка индикаторных подходов для улучшения устойчивой интенсификации производства [12, 14].

Проблема изменения химии атмосферы Земли из-за роста концентраций «парниковых» газов тесно связана с дегумусированием почв и разбалансированием биогеохимических циклов углерода и азота.

Согласно методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм на основе удельных показателей, в России в основу расчета мощности выделения загрязняющих веществ в атмосферу от объектов сельскохозяйственного животноводства положено экспериментально подтвержденное правило десяти процентов или принцип (закон) Линдемана [10]. Согласно ему, около 10 % энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня к последующему. При этом расчет производят по основным показателям: аммиак, дигидросульфид (сероводород), углерода диоксид, метан, метанол (метиловый спирт), гидроксибензол (фенол), этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая.

По этому правилу животными усваивается от 7 до 13 % энергии (или вещества в энергетическом выражении). Подразумевается, что оставшиеся 87–93 процентов органического вещества (продуктов жизнедеятельности животных) будут переработаны микроорганизмами или утилизированы. Из усвоенных животными 10 % кормов в результате их ферментативного разложения непосредственно от животных в атмосферу выделится десятая часть загрязняющих веществ. Использование только такого подхода в изучении трансформации азота в агроэкосистемах дает лишь приблизительное видение распределения веществ, поскольку в каждом конкретном случае соотношение анализируемых азотсодержащих соединений может быть результатом не только активности денитрификаторов, но и неучтенной активности микроорганизмов других физиологических групп, принимающих участие в трансформации азота.

Цель работы – изучить ключевые точки образования и выделения азота в агроэкосистеме на примере научно-производственного эксперимента в условиях птицефабрики.

Материал и методика исследований. Исследования проводились в производственных условиях на бройлерном поголовье в экспериментальном цехе, в котором были сформированы четыре секции (три опытные и одна контрольная): 1-я секция (опыт) – диатомит (слой 1,0 см), 2-я секция (опыт) – диатомит (слой 0,5 см), 3-я секция (опыт) – диатомит (слой 0,5 см + опилки (слой 2,5 см), 4-я секция (контроль) – опилки (слой 3,0 см). Ежесуточно велся учет поголовья, еженедельно – ветеринарный отчет по причинам падежа, контроль за ростом и развитием бройлеров, замер концентрации аммиака. По окончании эксперимента проводились лабораторные исследования подстилки на влажность, микробиологические показатели, химические показатели (азот, фосфор, калий и др.). Затем полученная подстилка подвергалась переработке, после чего также были проведены лабораторные исследования полученных образцов.

Результаты исследований и их обсуждение. Азота и фосфора в птичьем помете намного больше, чем в навозе крупного рогатого скота и свиней. Азот в свежем помете представлен в виде мочевой кислоты, которая быстро разлагается до мочевины, а затем до углекислого аммония [5, 11]. Минеральные формы азота (аммиачный и нитратный) в бесподстилочном помете отсутствуют. Образующийся углекислый аммоний (соединение непрочное) легко распадается с выделением аммиака и угольной кислоты. В небольшом количестве в помете содержатся и такие азотные соединения, как белки, пептиды, аминокислоты.

Длительное воздействие аммиака и сероводорода – одна из причин снижения иммунитета, расстройства дыхания и кровообращения. При этом на усвоение питательных веществ рациона птица затрачивает больше энергии [1, 3].

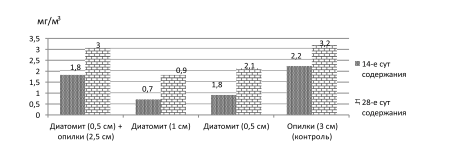

Сочетание роста возбудителей и высокой концентрации аммиака, как правило, подавляет иммунную систему птицы [2, 8]. Замеры фактической концентрации аммиака в воздухе в экспериментальных секциях представлены на рисунке.

Рис. Содержание аммиака в секциях, мг/м3

На основании представленных замеров концентрации содержания аммиака можно сделать вывод, что наилучший показатель – во 2-й секции, где использовался диатомит в количестве 1,0 см, разница с контрольной группой была заметна уже на 21-е сут выращивания и составила 1,5 мг/м3, или 68,2 %, в конце выращивания – на 1,4 мг/м3, или 43,75 %.

Также при использовании в качестве подстилки модифицированного диатомита в количестве 1,0 и 0,5 см уменьшалась влажность подстилки в сравнении с контролем (опилки) на 13,9–36,5 абс.% соответственно. При этом в разных источниках литературы приводятся данные о том, что средняя суточная концентрация аммиака в здании, где содержится птица, находится в пределах 0,23–10,77 мг/м3, естественно коррелируя с возрастом птицы.

Из-за узкого соотношения углерода к азоту, который находится в дальнейшем уже в помете, минерализация органического вещества почвенной биотой проходит относительно быстро [4, 13]. В т. ч. по этой причине птичий помет можно использовать в земледелии в качестве удобрения под все сельскохозяйственные культуры. Иными словами, та часть аммиака, который не выделился в виде газообразных соединений, остается в подстилочном материале и используется в дальнейшем для удобрительных целей.

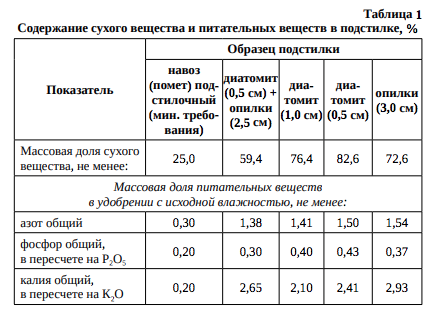

Содержание сухого вещества и питательных веществ в подстилке представлено в табл. 1.

Полученные образцы соответствовали по регламентируемому размеру допустимых частиц не более 50 мм. Большая часть частиц представлена фракцией до 10 мм около 90 %. Подстилочный материал в виде опилок и диатомита имеет хорошие сорбционные и влагоудерживающие свойства. Поэтому по содержанию сухого вещества все образцы подстилки соответствуют необходимым характеристикам (не менее 25 %). Однако стоит отметить, что в образце опилки 2,5 см + диатомит 0,5 см влажность достигала 40,6 %, тогда как в контрольном образце и образце диатомит 1,0 см влажность не превышала 27,4 и 23,6 %, а влажность подстилки в варианте диатомит 0,5 см составляла не более 17,4 %. Низкая влажность подстилки в этих вариантах благоприятно сказывается на развитии птицы.

По содержанию общего азота подстилка во всех исследуемых вариантах проходит минимальное регламентируемое значение и варьирует в пределах 1,38–1,54 %, что в 4–5 раз выше минимального значения.

Содержание общего фосфора также выше минимального значения. Так, в контрольном варианте этот показатель составлял 0,37 %, в варианте диатомит (0,5 см) + опилки (2,5 см) – 0,30 %. Тогда как в вариантах с использованием чистого модифицированного диатомита этот показатель повышался до 0,40–0,43 %, что в два раза выше минимально допустимого значения. По содержанию общего калия все представленные образцы проходили минимальное регламентируемое значение в 0,20 %. В контрольном варианте этот показатель был выше минимального в 15 раз и составлял 2,93 %. Добавление в подстилку диатомита из-за отсутствия в своем составе дополнительного калия закономерно приводило к его снижению. В варианте диатомит (0,5 см) + опилки (2,5 см) этот показатель уменьшился до 2,65 %, в варианте диатомит (0,5 см) – до 2,41 и в варианте с использованием в качестве подстилки 1,0 см диатомита этот показатель уменьшился до 2,10 %.

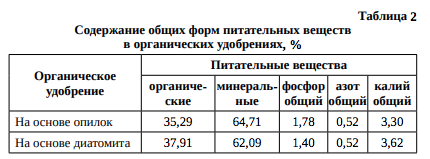

Важным составляющим в произведенном органоминеральном удобрении является органическая часть, которая представлена отходами жизнедеятельности птицы (пометом) и подстилающим материалом в виде диатомита и опилок [16]. Образцы органоминеральных удобрений проанализировали на основные агрохимические показатели (табл. 2).

В органических удобрениях на основе опилок содержание органического вещества составляло 35,29 %, содержание минеральной части достигало 64,71 %. Общий фосфор достигал 1,78 %, общий калий составлял 3,30 %, а общий азот – 0,52 %.

Получение гранул из сырья на основе диатомита приводило к снижению содержания органического вещества до 37,91 %, зольность при этом благодаря значительной части диатомита увеличивалась до 62,09 %. Также отмечалось существенное снижение фосфора общего на 0,38 абс.% относительно варианта с использованием сырья из опилок. Это также связано с тем, что в составе опилок содержится дополнительное количество фосфора, которое выше значений в диатомите. Количество общего азота существенно с предыдущим вариантом не отличалось. Тогда как концентрация общего калия в этом виде удобрений была на 0,32 абс.% выше, чем сырье, получаемое из опилок.

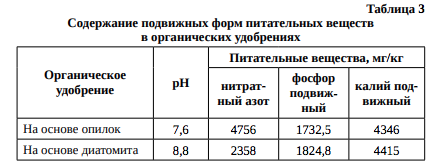

Водородный показатель рН во всех исследуемых образцах имел щелочную реакцию среды (табл. 3).

Так, рН гранул из сырья на основе опилок составляла 7,6. В гранулах, содержащих диатомит, рН достигала 8,8. Это говорит о том, что использовать эти удобрения рекомендуется на слабокислых и кислых почвах для поддержания оптимальной кислотно-щелочной реакции почвенной среды. Рекомендуется также проверить данные виды удобрений на содержание карбонатов и содержание аммиака для сопоставления процессов, повышающих реакцию среды до щелочной.

Содержание нитратного азота во всех исследуемых вариантах очень высокое – от 2358 до 4756 мг/кг, то же самое касается подвижного фосфора – 1732,5–1824,8 мг/кг и подвижного калия – 4346–4415 мг/кг. Это говорит о том, что при внесении 100 т органических удобрений будет равняться внесению 235–475 кг действующего вещества азота; 173–182 кг фосфора и 434–441 кг калия. Использование таких высоких концентраций питательных веществ может закрыть необходимость в использовании дополнительного питания в первый год использования и сократить использование минеральных удобрений в течение ротации севооборота. Для подтверждения данного вывода необходимо проведение дополнительных полевых исследований.

Заключение. На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы:

1. Образование азотистых соединений происходит на протяжении всего производственного процесса, в результате которого азот выделяется в атмосферу в процессе жизнедеятельности птицы, в течение хранения и компостирования отходов производства (помета), а также при внесении в почву производимых органических удобрений.

2. Научное объяснение проблем выбросов аммиака от ферменных биогеоценозов, дегумусирование почв и разбалансирование биогеохимических циклов углерода и азота, а также выработка стратегий смягчения последствий их проявления есть и остается одной из ключевых задач. К числу приоритетных и требующих широких междисциплинарных исследований относятся следующие задачи:

– поддержание стабильности и устойчивости продукционного процесса в условиях глобальных изменений природной среды и климата;

– уменьшение объемов почвенной и агрогенной эмиссии парниковых газов в атмосферу;

– предотвращение загрязнения воздуха, воды и продуктов питания опасными для здоровья людей и животных веществами;

– поиск новых, местных и альтернативных минеральным удобрениям источников обеспечения растений элементами питания и воспроизводства плодородия почвы.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПЕРВАЯ В РОССИИ ФЕРМА ПО ОДОМАШНИВАЮ ОВЦЕБЫКОВ НА ТАЙМЫРЕ ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Первая в России ферма по одомашниванию овцебыков на севере Красноярского края закрылась, а животных передали коренному населению. Об этом сообщил руководитель Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края А. Нарчуганов.

По данным Агентства по развитию северных территорий региона, создатели фермы «Стойбище Такер» переехали в другой регион и отказались от идеи по одомашниванию овцебыков. «Это не очень ответственное поведение со стороны тех, кто получил господдержку. Они получили грант на создание этностойбища. Сейчас решение этого вопроса перешло в судебную плоскость. Мы подали иск на возврат средств, полученных по гранту. Более того, судебное решение уже есть. Фермерам необходимо вернуть средства гранта», – пояснил А. Нарчуганов.

В конце 2020 г. община КМНС «Хаски-Тыал» создала первую в России ферму («Стойбище Такер») по одомашниваю овцебыков в п. Волочанка на севере Красноярского края. Для создания фермы в Волочанку завезли 10 овцебыков. На этот проект был получен грант по краевой программе «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» в размере 28 млн руб. Весной 2021 г. фермерам удалось получить первую продукцию – пух овцебыков (гивиут), ценящийся на мировом рынке.

Источник: https://tass.ru