Актуальность темы

Основными проблемами современного молочного скотоводства в нашей стране являются вопросы увеличения срока хозяйственного использования молочных коров, получение от них максимального уровня продуктивности с высоким качеством молока, а также сохранности и эффективности выращивания ремонтного молодняка, без которого невозможно создать высокопродуктивное молочное стадо [6, 7, 9, 10, 11].

Эти задачи решаются, в первую очередь, за счет повышения полноценности кормления телят и коров, а также за счет улучшения содержания животных. Для оптимизации рационов по питательным и биологически активным веществам, улучшения поедаемости основных кормов используются кормовые добавки различного функционального назначения [4, 5, 17].

Следует отметить, что в настоящее время существуют проблемы, связанные с обеспечением экологической безопасности продуктов питания для населения, получаемых от животных. В связи с тем, что в Россию экспортируется огромное количество препаратов, запрет на использование которых уже давно принят в Европе. Министерством здравоохранения РФ принята доктрина об исключении следов антибиотиков из продуктов животноводства. Кроме того, учитывая сложную техногенную экологическую обстановку в ряде регионов, федеральным законодательством предусмотрено нормирование содержания металлов в продуктах питания человека [3, 8, 13, 18].

Следовательно, на первое место выдвигаются такие качества кормовых добавок, как биологическая и сорбционная активность, безвредность и биодоступность. По этой причине в последнее время отмечается значительный рост научно-практического интереса к использованию кормовых добавок, способствующих не только повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, но и укреплению их здоровья [1, 2, 14–16].

Цель работы заключалась в изучении энтеросорбента из модифицированного концентрата глауконита в кормлении молодняка крупного рогатого скота.

Материал и методика исследований

Проведено изучение глауконита Бондарского месторождения в качестве кормовой добавки в рационы молодняка крупного рогатого скота. Были определены безопасные эффективные дозы его введения в рационы животных. Было проведено его экспериментальное скармливание ремонтному молодняку старшего возраста в составе монокорма.

Полученные результаты экспериментов были использованы при разработке рецептов кормовых добавок и комбикорма.

Работу проводили в соответствии с общепринятыми методами зоотехнических исследований. Подопытные животные при проведении опытов получали рационы, общепринятые по структуре, основным питательным веществам и энергии в соответствии с рекомендованными нормами кормления РАСХН [12].

Модификация концентрата глауконита Бондарского месторождения

Для исследований был использован концентрат (50 и 95 %) глауконита Бондарского месторождения Тамбовской области (ТУ-2164-002-03029859-2008). Производитель – ООО «Технопарк», Тамбовская область.

На основе экспериментальных исследований сорбционных и ионообменных свойств глауконита в целях использования его в качестве средства очистки воды от катионов жесткости осуществлена его модификация (перевод в Na-форму) и апробация в качестве эффективного энтеросорбента, приготовленного по разработанному способу. После подготовки минерал смешивали с зерновой мукой и сахаром в виде водных растворов, формировали болюсы округлой формы, которые подсушивали при комнатной температуре до испарения избыточной влаги. В результате был получен энтеросорбент с повышенной сорбционной способностью в форме, удобной для дозирования и смешивания с кормами. В одном болюсе массой примерно 1,5±0,02 г содержалось 1,12±0,005 г глауконита.

Проведена серия лабораторных опытов с целью изучения сорбционных свойств минерала в условиях, имитирующих физиологическую среду организма животных (in vitro). Также проведена серия научно-хозяйственных опытов по индивидуальному и групповому кормлению молодняка крупного рогатого скота.

Исследования проводились на базе племенного завода АО «Комсомолец» Мичуринского района Тамбовской области. Определяли динамику выделения ряда металлов, в т. ч. нутриентов, из организма (кал) и влияние скармливания энтеросорбента на общий гомеостаз (кровь).

Зоотехнические исследования

Все корма, входящие в состав рационов животных, подвергали полному зоотехническому анализу по соответствующим методикам. Первоначальную и гигроскопическую влагу определяли путем высушивания навесок в сушильном шкафу при температуре 60–66 и 100–105 °С соответственно. Сырую золу – по ГОСТ Р 51418-99 сжиганием образцов в муфельной. печи при 550–600 °С. Общий, белкοвый и небелковый азот – фотометрическим методом в мοдификации ЦИНАΟ. Сырую клетчатку – по ГОСТ 31675-2012 (по Геннебергу и Штоману). Сырой жир – по ГОСТ 13496.15-97 (в аппарате Сокслета). Кальций – по ГОСТ Р 50852-96. Фосфор – по ГΟСТ Р 51420-99, сахар – по ГОСТ 26176-91 (по Бертрану), растворимый протеин – по ГОСТ 13979.3-68 (в буферном растворе Мак-Даугла). Переваримость сухого вещества комбикормов – метοдом in vitro по ГОСТ 24230-80.

Статистическая обработка результатов экспериментов проведена с помощью программного приложения Microsoft Excel с расчетом средних величин и их стандартных ошибок (X̅±Sx̄), квадратического отклонения (σ) и коэффициента вариации (Cv), характеризующего однородность данных. Различия между изучаемыми показателями рассматривались как статистически значимые при стандартных уровнях с использованием критерия Стьюдента (t).

Результаты исследований и их обсуждение

Энтеросорбент из модифицированного концентрата глауконита (испытания in vitro)

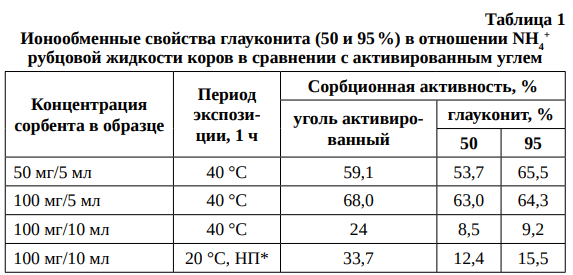

В серии экспериментов, в которых модельным раствором послужила рубцовая жидкость, взятая у коров через 3 ч после кормления, исследованы изменения концентрации катиона аммония (NH4+) после экспозиции с глауконитом (50 и 95 % при различных температурных режимах). Для сравнения был использован активированный уголь (табл. 1).

Примечание. * НП – непрерывное перемешивание.

При низкой концентрации аммиака (образцы с рубцовой жидкостью объемом 5 мл) глауконит показал достаточно высокую сорбционную активность в отношении этого соединения (на уровне активированного угля) – минерал связывает 54–65 % от всего его количества. При нагревании образцов до 40 °С аммиак из с рубцовой жидкости, очевидно, частично улетучивается. Похожее явление отмечали и при непрерывном встряхивании образцов в течение 1 ч при комнатной температуре.

Исследованиями образцов с концентрацией глауконита, соответствующей разовой дозе скармливания коровам (100 мг/10 мл), установлено, что его сорбционная активность в отношении растворенного аммиака была ниже в 2,0–2,7 раза по сравнению с активированным углем.

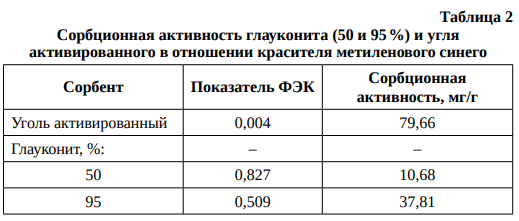

В таблице 2 представлена адсорбционная активность глауконита в отношении метиленового синего.

Благодаря своей способности образовывать мицеллы в растворах, краситель имитирует молекулярные массы органических соединений (витамины, аминокислоты и др.), что позволяет судить о возможности сорбента связывать различные вещества, находящиеся в пищеварительном тракте животных.

Наиболее высокую активность в отношении красителя показал активированный уголь, 95 %-ный глауконитовый концентрат – в 2,1 раза ниже, а 50 %-ный концентрат глауконита – в 7,4 раза ниже по отношению к углю.

Таким образом, исследования показали, что модифицированный концентрат глауконита можно использовать в качестве энтеросорбента для животных при его регулярном применении без опасения снизить усвоение органических молекул.

Результаты испытания энтеросорбента в экспериментах на животных

Изучалась сорбционная активность глауконита по отношению к различным металлам (всего 12 элементов), в т. ч. поллютантам (например, Ni и Pb) и нутриентам (например, Cu и Ca) в условиях отсутствия в рационе дополнительных минеральных добавок (индивидуальное кормление), включающих изучаемые элементы, и в условиях их использования в рационе (групповое кормление).

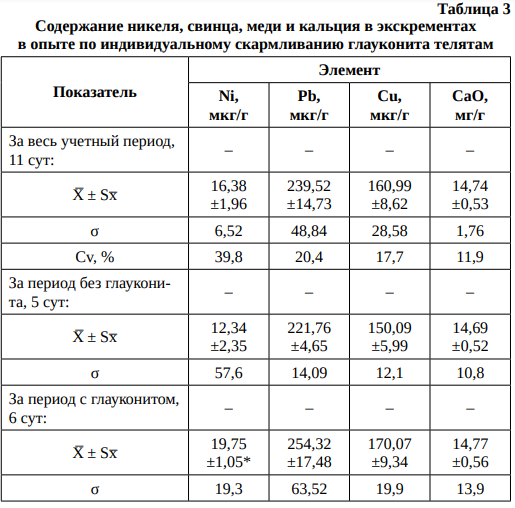

В таблице 3 представлен статистический анализ содержания в пробах экскрементов телят никеля, свинца (токсиканты), меди и кальция.

Здесь и далее: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 – достоверность разности между периодами.

Данный анализ показал, что все значения, полученные в период использования сорбента, однородны (коэффициенты вариации < 33 %), т. е. не являются случайными. В то же время отмечена неоднородность показателей содержания никеля в целом за учетный период, что связано с небольшими концентрациями этого элемента в тканях животных и растений.

Медь и кальций являются жизненно важными элементами, нормируемыми в рационах животных. Никель и свинец не нормируются в рационах, т. к. потребность в них вполне покрывается содержанием в кормах, однако при избыточном поступлении в организм животных или человека соединения этих металлов весьма токсичны. Свинец является одним из металлов-поллютантов, для которых установлен предел допустимой концентрации (ПДК) в молоке и молочных продуктах.

Характер выделения элементов с экскрементами указывает на задержку сорбента, в пищеварительном тракте в течение 2–3 сут. Например, концентрация выделенного никеля достигла наибольшего уровня на 3-и сут от начала скармливания сорбента, разность со средним значением за все сутки наблюдений была значительной – в 1,5 раза. В среднем во все сутки экспериментального кормления количество никеля в кале телят было выше на 7,41 мкг/г, что составляет 60 % (p ≤ 0,05) по отношению к суткам, когда в рацион не добавляли энтеросорбент.

Выделение свинца из организма в повышенном количестве началось спустя сутки от первой дачи болюсов с сорбентом. Максимальный уровень содержания в кале отмечен на 3-и сут. Разность со средним значением за все сутки наблюдений составила 36 %.

Установлено, что максимальное количество меди выводится с экскрементами на 4-е сут скармливания глауконита. Разность со средним значением за все сутки наблюдений составила 41,8 %.

В учетные сутки не отмечено существенных изменений в динамике содержания кальция, что подтверждает выводы о низкой сорбционной способности минерала в отношении данного элемента.

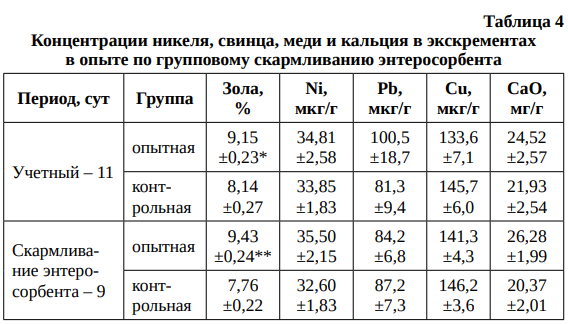

Опыт по групповому кормлению телят отличался не только присутствием в рационе дополнительных количеств металлов-нутриентов в виде соответствующих солей в составе премикса, но и условиями кормления. Телята пользовались общей кормушкой, сорбент в составе концентрированных кормов раздавался на всю группу. В период кормления энтеросорбентом в опытных образцах кала содержалось значительно больше минеральной части (золы) – на 21,5 % (p ≤ 0,01) относительно показателя контрольной группы (табл. 4).

По результатам скармливания телятам энтеросорбента в течение 9 сут наибольший сорбционный эффект отмечен в отношении никеля (+8,9 % по сравнению с контролем). В период скармливания глауконита не отмечено существенных различий между группами по содержанию свинца. Однако за весь период учета (включая сутки без использования энтеросорбента) разность между средними значениями составила 23,6 % (p ≤ 0,05).

Максимальный уровень содержания свинца в экскрементах отмечен сразу после прекращения дачи минерала – на 11-е сут учета, которое было в 2,7 раза больше среднего значения за все сутки наблюдений.

Не выявлено существенных различий между группами за учетный период по содержанию кальция. В отношении меди установлено, что в период скармливания энтеросорбента ее концентрация в экскрементах опытной группы была даже несколько ниже (на 3,3 % при p ≥ 0,05), чем в контрольных образцах.

Можно предположить, что задержка выведения сорбента позволяет полнее усвоиться ассоциированным на его поверхности ионам меди и других нутриентов, тогда как при потреблении рациона без использования минерала часть их быстрее проходит транзитом через желудочно-кишечный тракт, не успев включиться в процесс пищеварения.

Заключение

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:

1. Использование природного минерала – глауконита Бондарского месторождения в натуральном виде в рационах молодняка крупного рогатого скота в количестве 0,2 г/кг живой массы способствует повышению их валового прироста до 27 кг. Энтеросорбент, приготовленный на его основе путем химической обработки (перевод в Na-форму), смешивания с зерновой мукой и сахаром в виде водных растворов, способствует увеличению выведения металлов из организма животных: никеля – на 60 %, свинца – на 36 %, цинка – на 18 %, меди – на 13 %.

2. Сорбент показывает среднюю эффективность в отношении меди – примерно 13 % ее количества связывается и выводится с калом. При этом минерал накапливается в пищеварительном тракте животных в течение 3–4 сут. В условиях дефицита меди в кормах задержка сорбента способствует лучшему усвоению неорганических форм данного металлонутриента, потребляемого с минеральными добавками.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ОЛЕНЕВОДСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ – ОТРАСЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Оленина, производимая в Республике Коми, известна как натуральный и экологически чистый продукт. Олени питаются на вольных пастбищах, поэтому мясо не содержит химических примесей, гормонов или антибиотиков. Разведение и содержание оленей в республике развивается в т. ч. при господдержке.

Оленина представляет собой ценный продукт в рационе, который способствует повышению иммунитета, укреплению мышц и костей, обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Она содержит меньше жира, чем другие виды мяса, но при этом богата незаменимыми жирными кислотами Омега-3, которые способствуют здоровью сердца и мозга.

Как рассказал глава Минсельхоза Коми И. Андарьянов, в соответствии с проектом бюджета Республики Коми на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 г. объем бюджетных ассигнований в отрасль оленеводства предусмотрен в размере 82,2 млн руб.

Вопрос поступил от депутата Государственного Совета Республики Коми Е. Дьячковой: будет ли в 2024 г. оказываться государственная поддержка в сфере северного оленеводства?

«В рамках выполнения задач, поставленных губернатором Республики Коми В. Уйба, на развитие северного оленеводства планируется привлечение дополнительных средств из федерального бюджета. Северное оленеводство в Республике Коми развивается планомерно и пошагово с применением инновационных технологий, например систем спутникового слежения за передвижением оленьих стад в тундре в режиме реального времени», – сказал министр сельского хозяйства Республики Коми.

Меры поддержки оленеводства включают возмещение части затрат: на содержание поголовья северных оленей, на производство и реализацию товарной животноводческой продукции (закуп оленей), на строительство коралей, на проведение землеустроительных работ на оленьих пастбищах, на поддержку племенного маточного поголовья (самок оленей).

«Хочется отметить, что оленеводство по сей день сохраняет свою важность для коренного населения севера республики, определяет его благосостояние. Поэтому наша задача относиться к проблемам в оленеводстве с пониманием и своевременно их решать», – сказал И. Андарьянов.

Источник: https://www.agroxxi.ru