Хлеб является хорошей средой для развития посторонней микрофлоры, в результате чего может произойти специфическое повреждение (болезнь), делающее его непригодным к употреблению. Порча хлеба под влиянием микроорганизмов получила название «болезнь». Микробиологическая порча хлеба связана с жизнедеятельностью бактерий, дрожжей и плесневых грибов. Самыми распространенными болезнями хлеба являются плесневение и картофельная болезнь.

ПЛЕСНЕВЕНИЕ

Плесневение вызывают в основном плесневые грибы рода Aspergillus, Mucor, Penicillium и др. Оптимальными условиями для их развития являются температура 25–35 °C и относительная влажность воздуха 70–80%. Плесневение часто возникает при хранении хлеба в сырых, плохо вентилируемых помещениях. Плесневые грибы относятся к строгим аэробам, поэтому сначала поражают корку хлеба, а затем, попадая через трещины в мякиш хлеба, поражают и его. Хлеб, пораженный плесенью, покрывается пушистым налетом разнообразного цвета: белого, серого, зеленого, желтого, голубоватого, черного (рис. 1), приобретает неприятный запах и непригоден в пищу и на переработку, так как ферменты плесени разлагают питательные вещества с образованием токсичных веществ — микотоксинов, вредных для здоровья человека. Среди токсинов, продуцируемых мицелиальными грибами, известны шесть типов афлатоксинов (В1, В2, М1, М2, G1, G2), патулин, охратоксины и рубратоксины.

Для предотвращения плесневения хлеба в первую очередь предусматривают снижение зараженности спорами плесеней воздуха производственных помещений и хлебохранилищ, а также оборудования и инвентаря, на котором хранится и транспортируется готовая продукция.

Использование упаковки позволяет защитить хлеб от вторичной инфекции и дольше сохранить его товарный вид. Но для удлинения сроков хранения хлебобулочных изделий в упаковке с целью предотвращения плесневения используют физические, химические и биологические способы ингибирования спор плесневых грибов, в частности стерилизацию в упаковке (термическим способом, микроволновой стерилизацией, ионизирующим облучением, ультрафиолетовым и инфракрасным облучением, токами СВЧ); поверхностное консервирование (обработка поверхности хлеба этиловым спиртом или сорбиновой кислотой); добавление химических консервантов (сорбиновой кислоты или уксуснокислого кальция) в тесто; хранение в замороженном состоянии или в вакууме и применение биологических методов защиты.

Использование комбинированной обработки поверхности хлеба озонированием с последующей упаковкой и УФ-облучением удлиняет срок хранения хлеба на трое суток, а опрыскивание поверхности хлеба в момент выхода из печи активированной водой с обработкой наносекундными электромагнитными импульсами (НЭМИ-анолит) замедляет плесневение до 12 суток. Сочетание упаковки и поверхностной обработки консервантами, например сорбиновой кислотой, ее солями или этиловым спиртом, обеспечивает сохраняемость хлеба в течение нескольких месяцев. Можно использовать упаковочные материалы, пропитанные сорбиновой кислотой. Химические консерванты, чаще всего органические кислоты (пропионовая, уксусная, сорбиновая, муравьиная, фумаровая и др.) и их кальциевые и натриевые соли, можно добавлять в тесто. Однако количество вносимого консерванта должно быть незначительным (обычно 0,25–0,3% к массе муки), иначе они будут угнетающе воздействовать на дрожжи и сахаромицеты и, следовательно, на подъемную силу теста.

Развитие плесневения замедляется при хранении хлеба в замороженном состоянии (–24 оС), в вакууме и в атмосфере диоксида углерода или азота.

Биологические методы борьбы с плесневением основаны на внесении в полуфабрикаты хлебопекарного производства микроорганизмов, которые образуют антибиотики, органические кислоты и другие протекторы. Эффективным средством подавления плесеней является применение пропионовокислой и комплексной пшеничной заквасок, в состав которых входят пропионовокислые бактерии. Например, фирмой Pains Jacguet (Франция) разработана технология производства бескоркового хлеба с добавлением пропионовокислых бактерий, позволяющая хранить хлеб до 12 суток без плесневения. Задерживают плесневение на несколько суток и такие растительные добавки, как экстракт хмеля, горчичного порошка, порошка из красноплодной рябины.

Для хлеба без упаковки основные защитные мероприятия от плесневения заключаются в строгом соблюдении санитарно-гигиенических требований. Воздух в помещении хлебозаводов и торговых предприятий очищают путем проветривания, фильтрации, озонирования. Оборудование и помещения содержат в чистоте, моют горячей водой и обрабатывают фунгицидными дезинфицирующими средствами. Заплесневевший хлеб немедленно удаляют из цехов хлебопекарных предприятий и торговых организаций.

КАРТОФЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ

Наиболее распространенное и опасное заболевание хлеба — картофельная болезнь. Она поражает мякиш пшеничного, а в последние годы — и ржано-пшеничного хлеба. Пораженный хлеб сначала теряет свой естественный вкус и аромат, затем в нем появляется своеобразный сладковатый запах, вначале напоминающий запах переспелой дыни или валерианы. По мере развития болезни запах усиливается и приобретает гнилостный оттенок. Мякиш становится липким, и на нем образуются желто-бурые, розовато-грязные пятна, что связано с образованием бактериями розово-коричневого пигмента. При дальнейшем развитии болезни хлеб постепенно превращается в темную слизистую массу с резким отталкивающим запахом и неприятным вкусом. Поры теряют структуру, и в мякише образуются вначале маленькие пустоты, а затем целые провалы. При разломе хлеба наблюдаются слизистые тянущиеся нити. Разрушение структуры хлеба происходит в результате способности бактерий картофельной палочки гидролизовать крахмал до растворимых углеводов: сахаров и декстринов. По данным Николаева В. А., в сильно пораженном мякише хлеба остается всего около 16% крахмала вместо 63%, имевшихся в здоровом хлебе. Происходят изменения и в составе других веществ хлеба, например идет гидролиз и сбраживание 50% пектина, глубокий протеолиз белковых веществ, с которым связывают появление у больного хлеба специфического вкуса и запаха.

Хлеб с признаками картофельной болезни в пищу непригоден, он может вызвать серьезные нарушения функций желудочно-кишечного тракта, поэтому его уничтожают.

Хлеб с признаками картофельной болезни в пищу непригоден, он может вызвать серьезные нарушения функций желудочно-кишечного тракта, поэтому его уничтожают.

Возбудители картофельной болезни хлеба — картофельная палочка (Bacillus mesentericus), сенная палочка (Bacillus subtilis) и в меньшей степени — бактерия грибовидная (Bacillus mycoides) и бактерия капустная (Bacillus megatherium), распространенные в почве, воздухе, растениях и др. Заражение происходит в процессе сбора зерна. Мука в различной степени всегда обсеменена этими бактериями, и споры этих бактерий могут попасть в хлеб вместе с мукой. Во время выпечки хлеба вегетативные клетки бактерий погибают, а споры остаются жизнедеятельными. Наиболее благоприятные условия для развития спор — нейтральная среда (рН 7), температура около 40 °C, наличие влаги в питательной среде. В кислой среде развитие картофельной болезни угнетается, поэтому в ржаном хлебе, обладающем высокой кислотностью, эта болезнь не обнаруживается. Болезнь обычно развивается в пшеничном хлебе летом в жаркое время, когда температура воздуха достигает 30 °C и выше. В настоящее время болезнь переместилась в северные области европейской части РФ, районы Урала и Сибири. Кроме того, период и продолжительность заболевания хлеба картофельной болезнью сместился с летних на весенние, осенние и даже зимние месяцы.

Использование упаковочных материалов, особенно обладающих меньшей водо- и паропроницаемостью, провоцирует развитие картофельной болезни. Размножению картофельной палочки и проявлению этой болезни хлеба способствует нарушение санитарного и технического режима хранения и переработки зерна, муки, приготовления хлеба и его хранения.

Для решения проблемы предупреждения картофельной болезни хлеба осуществляют тщательный контроль сырья и готовой продукции в целях выявления их микробиологической загрязненности. Существующие методы определения картофельной болезни хлеба можно разделить на четыре группы: технологические, бактериологические, физические и биохимические. Наибольшее распространение получил технологический метод — пробная лабораторная выпечка хлеба. Специалистами ГосНИИХП разработан экспресс-метод определения активности споровый бактерий в хлебопекарном сырье и готовой продукции, который позволяет выявить картофельную болезнь за 6,5–7 часов вместо 24 часов технологическим методом.

Если картофельная болезнь выявлена до истечения 36 часов, то выпечка хлеба из этой муки возможна лишь с добавлением пищевых добавок, таких как селектин, паносорб, пропионат натрия, стабилизатор свежести, содержащих в своем составе вещества, обладающие антимикробным действием (низин, сорбиновую кислоту и др.) Выпечка хлеба из зараженной пшеничной муки на активированной воде (НЭМИ-католит) позволяет замедлить развитие картофельной болезни до 60 часов.

В случае обнаружения в процессе хранения или продажи хлебобулочных изделий признаков их заболевания картофельной болезнью изделия должны быть немедленно изъяты из подсобного помещения и торгового зала и направлены на утилизацию. Полки, шкафы, лотки, контейнеры, в которых хранились эти изделия, необходимо тщательно промыть моющими средствами, затем горячей водой и обработать дезинфицирующими средством (3% раствором хлорной извести или хлорамина, 3% раствором уксусной кислоты или 0,5% раствором препарата «Септабик» и 0,1% раствором препарата «Септодор»).

МЕЛОВАЯ БОЛЕЗНЬ

Меловая болезнь вызывается особыми дрожжеподобными грибами, которые попадают в хлеб с мукой. В результате их развития на корке и в мякише хлеба образуются белые, сухие, порошкообразные пятна и налеты, напоминающие мел (рис. 2) У заболевшего хлеба появляются специфический вкус и запах, однако токсичных веществ в нем не обнаружено. Обычно такой хлеб в пищу непригоден, но возможно его использование на корм скоту.

В порче хлеба принимают участие три вида дрожжеподобных грибов: Endomycopsis fibuliger, Endomycoces chodacii, Trichosporon variabile. Их споры очень устойчивы к высокой температуре и не погибают во время выпечки. Меловая болезнь относится к редкому виду микробиологической порчи хлеба. Считается, что она неопасна для здоровья человека, но пораженный хлеб теряет товарный вид.

КРОВАВАЯ БОЛЕЗНЬ

Кровавая болезнь хлеба, вызываемая бактерией «чудесная палочка», или Serratia marcescens, образующей пигмент красного цвета (продигиозин), встречается очень редко. «Чудесная палочка» попадает в хлеб из внешней среды и хорошо развивается в нем при температуре 25-35 °C. На пшеничном хлебе этот пигмент образует кроваво-красные пятна, очень похожие на кровь. Кроме окрашивания мякиша хлеба, она вызывает осахаривание крахмала и разлагает белки хлеба (разжижает клейковину), но при этом не образует вредных для человека веществ. Заболевший хлеб теряет товарный вид и непригоден к употреблению.

Для борьбы с «чудесной палочкой» (при вспышке болезни) достаточно вымыть помещение горячей водой, а оборудование обдать кипятком. При температуре 40 °C этот микроорганизм погибает.

Меловая болезнь вызывается особыми дрожжеподобными грибами, которые попадают в хлеб с мукой. В результате их развития на корке и в мякише хлеба образуются белые, сухие, порошкообразные пятна и налеты, напоминающие мел.

ВЛИЯНИЕ ПОРОШКА ИЗ ЯГОД ГОЛУБИКИ НА РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ И ПЛЕСНЕВЕНИЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА

Известно, что между плесневением хлеба и содержанием спор картофельной палочки в муке существует прямая зависимость. При содержании в 1 г пшеничной муки 200 бактериальных спор (такая мука считает нормальной по степени заражения картофельной палочкой) изделия плесневеют на 7–8-е сутки хранения; 400–450 (сомнительная) — на 6–7-е сутки, 1000–1500 спор (опасная для производства) — на 3-и сутки. Поэтому факторы, направленные на замедление развития картофельной болезни, также оказывают влияние и на плесневение.

Одним из способов замедления развития картофельной болезни и плесневения в хлебе из пшеничной муки является использование в их рецептуре добавок из растительного сырья. В качестве добавки из растительного сырья можно использовать порошок из ягод голубики. Известно, что ягоды голубики богаты биофлавоноидами, антоцианами, катехинами, органическими кислотами, которые не только повышают кислотность готовой продукции, а в кислой среде картофельная палочка не развивается, но и обладают антибактериальным эффектом.

Хлеб из незараженной пшеничной муки с добавкой из ягод голубики начал плесневеть только на 6-е сутки, т. е. биологически активные вещества порошка голубики затормозили развитие плесневения на сутки.

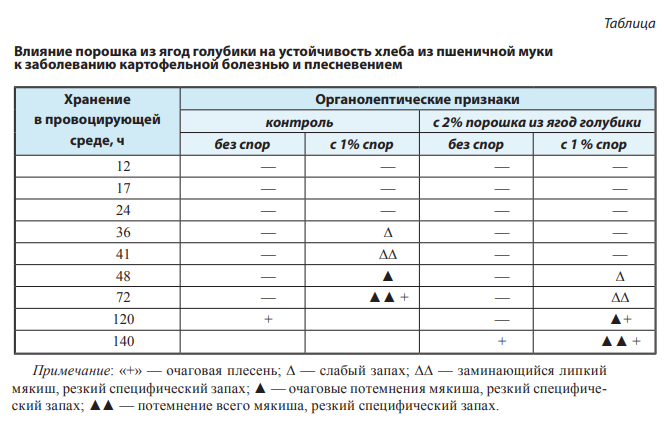

Для установления влияния порошка из ягод голубики на интенсивность развития картофельной болезни был использован технологический метод. Была проведена пробная лабораторная выпечка хлеба из пшеничной муки, зараженной 1% спор картофельной палочки без добавления и с добавлением 2% порошка из ягод голубики. Контролем служил хлеб, выпеченный из незараженной муки без порошка и с 2% порошка из ягод голубики. Хлеб выдерживали в провокационных условиях, способствующих развитию Bacillus mesentericus и Bacillus subtilis. Для этого выпеченные образцы хлеба заворачивали во влажную бумагу и помещали в термостат с температурой 37 оС. Результаты исследований влияния порошка из ягод голубики на заболевание хлеба картофельной болезнью и плесневением представлены в таблице.

Хлеб, выпеченный из незараженной пшеничной муки, не заболел картофельной болезнью, и только через 5 суток хранения на его поверхности появилась очаговая плесень. У хлеба из муки, содержащей 1% спор картофельной палочки, первые признаки болезни (слабый запах) появились уже через 36 часов. В соответствии с Инструкцией по предупреждению картофельной болезни хлеба (1996 г.), СанПиН 2.3.2. 1078–01 и дополнениями и изменениями № 2 к СанПиН 2.3.2. 1078–01 мука считается зараженной споровыми бактериями, если в образцах хлеба выявлено заболевание через 36 часов. При этом признаки плесневения хлеба из зараженной картофельной палочкой муки появились на двое суток раньше по сравнению с контролем.

Хлеб из незараженной пшеничной муки с добавкой из ягод голубики начал плесневеть только на 6-е сутки, т. е. биологически активные вещества порошка голубики затормозили развитие плесневения на сутки. Порошок из ягод голубики затормозил и развитие картофельной болезни на 12 часов. Только через 48 часов выдержки в провоцируемых условиях в хлебе появились первые признаки развития картофельной болезни — слабый специфический запах. Заминающийся липкий мякиш и резкий специфический запах появились в этом хлебе только через 72 часа, а очаги плесневения — на 5-е сутки хранения. Для выявления количества споровых бактерий в зараженном хлебе на конец выдержки в термостате использовали бактериологический метод с идентификацией по биохимическим свойствам. В результате исследования установлено, что при явных признаках картофельной болезни в 1 г хлеба, зараженного спорами Bacillus subtilis, без добавки порошка из ягод голубики выявлено 104 клеток, а с добавкой — 103.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что порошок из ягод голубики тормозит развитие картофельной болезни и плесневения хлеба из пшеничной муки.