В настоящее время в России действует Стратегия развития спортивной индустрии до 2030 года [3]. Целевой направленностью данного документа являются популяризация здорового образа жизни граждан РФ всех возрастов, развитие спортивной инфраструктуры. Особенный упор делается на обеспечение безопасных и, главное, доступных условий для поддержания здорового образа жизни жителей России. В документе, прежде всего, зафиксированы цели и обозначены реперные точки развития спортивной индустрии.

Анализ проблемы стратегии развития спорта дает основания утверждать, что с теоретической точки зрения Российская Федерация обладает достаточными средствами для ее реализации [1]. Однако в реальности интенсивное развитие спортивной сферы страны идёт в федеральных центрах государства. Такой вывод вытекает из анализа данных Министерства спорта РФ [2]. Он заключается в том, что высококачественная спортивная инфраструктура (спортивные школы, стадионы, специализированные тренировочные залы) развивается в федеральных центрах страны (Москва, Санкт-Петербург), в то время как на периферии строятся более примитивные спортивные сооружения (детские спортивные площадки, многофункциональные спортивные комплексы). Всего за 2021 год было построено и принято 424 объекта спортивной инфраструктуры, и стоит отметить, что абсолютное большинство финансируется государством.

Безусловно, необходимо принимать в расчёт тот факт, что существует государственное финансирование спортивных организаций и клубов из муниципальных, региональных и федеральных бюджетов, что обеспечивает существование огромного количества клубов и организаций в нашей стране. Однако здесь возникает проблема неудачного государственного финансирования, повлекшего за собой крах спортивной организации. В качестве примера можно привести футбольный клуб Тосно из Ленинградской области, который был расформирован в 2018 году. В 2013 году президентом Федерации футбола Ленинградской области было принято решение о создании профессионального футбольного клуба в Ленинградской области при поддержке холдинговой компании Fort Group. Выбор пал на город Тосно как базу для основания перспективного проекта. Далее оказалось, что стадион города Тосно не отвечает требованиям низшего профессионального дивизиона ПФЛ, из-за чего команде пришлось базироваться в городах Тихвин, Санкт-Петербург и Великий Новгород, что не позволяло найти партнёров и перманентной точки дислокации команды, что сильно ударяло по бюджету клуба. После выхода в высший дивизион России команда закрепилась в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский», но выступления в лиге приносили только убытки, накапливались задолженности по зарплатам. В конечном счете руководству клуба не удалось найти инвесторов, а Ленинградская область была не в силах погасить задолженности клуба, что привело к расформированию команды и банкротству АНО «Футбольный клуб «Тосно»». И таких примеров можно привести достаточно много: ФК «Тамбов», ФК «Амкар» (Пермь), ФК «Кубань» (Краснодар), ФК «Локомотив» (Нижний Новгород), ХК «Югра» (Ханты-Мансийск), ХК «Лада» (Тольятти), БК «Красный Октябрь» (Волгоград), БК «Химки» (Химки) и ещё множество более мелких, но не менее значимых для российского болельщика команд, которые были расформированы по причине прекращения финансирования со стороны государства.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что государственное финансирование не обладает достаточным ресурсом для обеспечения стабильного выступления команды на высоком уровне. Если более мелкие организации исчезают, то это ведёт к поглощению рынка наиболее крупными клубами-монополистами, такими как петербуржские, «Зенит» (ФК) или «СКА» (ХК), ещё более усугубляя ситуацию в российской спортивной индустрии и провоцируя отток средств из регионов.

Соответственно, если региональный спорт становится для инвесторов нерентабельным, а инвестиции в крупных городах неоправданно завышенными, то мы наблюдаем отток инвестиций в спорт в принципе. Значит, если тенденция монополизации спортивной индустрии сохранится, то в ближайшем будущем инвестировать в неё смогут лишь транснациональные и лидирующие промышленные компании, что только дестабилизирует рынок.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что панацеей от деградации спортивной индустрии и путём достижения поставленных задач государством может стать привлечение большого числа частных инвесторов [4], способных стать прочной основой для развития спортивной индустрии и физической культуры в регионах. Известен опыт успешных частных инвестиций не только в столичный, но и в региональный спорт: ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону), ФК «Краснодар», ХК «Авангард» (Омск), ХК «Северсталь» (Череповец), ХК «Ак Барс» (Казань), ХК «Салават Юлаев» (Уфа) и т. д. Вышеупомянутые клубы обладают наиболее стабильной финансовой автономностью в регионах, сохраняя лидирующие позиции в отечественном спорте.

В основном спонсорами в регионах являются крупные промышленные негосударственные предприятия, добывающие полезные ископаемые и перерабатывающие нефтепродукты. Таковыми являются генеральные спонсоры: ХК «Северсталь» (Череповец) — компания, добывающая и перерабатывающая сталь «Северсталь»; ХК «Ак Барс» — нефтеперерабатывающая компания ПАО «Татнефть»; ФК «Арсенал» (Тула) имеет генерального спонсора НПО «Сплав» и т. д. Одним из самых интересных примеров успешных инвестиций стал футбольный клуб «Краснодар», являющийся третьим по прибыльности футбольным клубом в России по данным отчётов УЕФА на сезон 2019–2020. Характерной особенностью «Краснодара» являются доходы от коммерческой деятельности, а именно 42% от общего дохода клуба, в то время как от спонсоров клуб получает лишь 27% дохода. Под коммерческой деятельностью понимается сдача в аренду инфраструктуры клуба, оказание услуг, организация мероприятий. Также, по данным отчётов УЕФА, на сезон 2020–2021 «Краснодар» вложил 860 миллионов рублей в развитие молодёжного спорта, что на 159 миллионов больше, чем клуб-монополист «Зенит». Благодаря интенсивным инвестициям в футбол, Краснодар стал новой столицей российского футбола, в которой есть все условия для тренировок и проведения соревнований на самых высоких уровнях в любое время года [12].

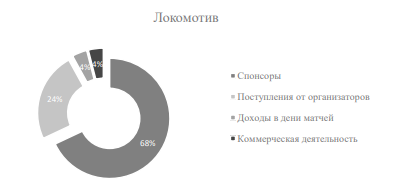

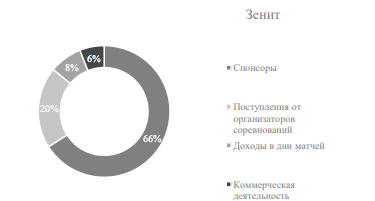

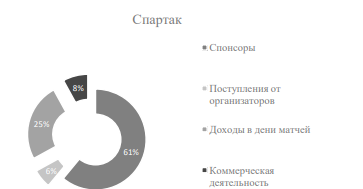

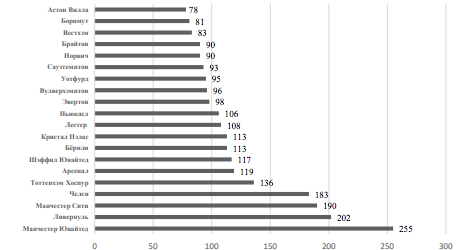

Но, к сожалению, пример «Краснодара» это лишь исключение из правил. Как известно, частное успешное инвестирование неразрывно связано с крупными промышленными предприятиями. Даже если взять клубы из Москвы и Санкт-Петербурга, очевидно, что основные поступления идут от спонсоров, чья деятельность связана с добычей минеральных ресурсов (ФК «Спартак» — «Лукойл», ФК «Зенит» — «Газпром», ПФК «ЦСКА» — «Роснефть» и т. д.). В то же время изучение опыта зарубежных спортивных организаций и путей их финансирования показывает, что подавляющее большинство спортивных клубов имеют генеральных спонсоров, которые занимаются предоставлением каких-либо услуг [7]: финансовых (ФК «Барселона» имеет титульного спонсора Rakuten), информационных (ФК «Манчестер Юнайтед» имеет титульного спонсора TeamViewer), туристических (ФК «ПСЖ» имеет титульных спонсоров ALL и Qatar), телевизионных (ФК «Бавария» имеет титульного спонсора Deutche Telekom), авиационных (ФК «Реал Мадрид» обладает спонсорским пакетом Fly Emirates) и т. д. Стоит отметить, что вышеперечисленные клубы являются ведущими в мировом футболе и обладают крупнейшими активами среди мировых спортивных организаций. Особую роль в доходах клубов занимают отчисления за продажу прав на трансляции матчей. Наглядная статистика доходов от продаж трансляций среди лучших футбольных клубов Английской премьер-лиги за сезон 2020–2021 гг. представлена ниже.

Эти отличия сфер инвестирования в первую очередь обуславливаются состоянием внутреннего рынка области или страны. В мировом спорте прослеживается тенденция инвестирования в спорт только в том случае, если у компании-инвестора появляются свободные активы, которые необходимо вложить для расширения влияния бренда. И Россия не исключение. Но если в случае с зарубежными спортивными организациями причины спонсорства клубов со стороны частных инвесторов, предоставляющих услуги, понятны (получение рекламы и лояльности потребителя), то ситуация с отечественными инвесторами-промышленниками является не такой очевидной. Какие же могут быть причины инвестирования спортивных команд со стороны крупных промышленных предприятий, если их продукция попросту недоступна для зрителя спортивного мероприятия (как, например, НПО «Сплав», занимающийся изготовлением комплектующих для военной техники)? Причин может быть огромное множество (особенно неявных). Одну из них можно проиллюстрировать на примере ХК «Северсталь» из Череповца.

Рис. 1. Процентное соотношение потоков финансирования ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) за 2020 г. [9]

Рис.2. Процентное соотношение потоков финансирования ФК «Локомотив» (Москва) за 2020 г. [9]

Рис.3. Процентное соотношение потоков финансирования ФК «Спартак» (Москва) за 2020 г. [9]

Рис.4. Процентное соотношение потоков финансирования ФК «Краснодар» за 2020 г. [9]

Рис.5. Доход от продаж телетрансляций футбольных матчей клубов-участников АПЛ сезона 2020/2021, млн фунтов стерлингов [6]

20 июня 1940 года Совнарком СССР учредил постановление «Об организации металлургической базы на Северо-Западе СССР», в которое вошло развитие города Череповца и строительство промышленного центра Северо-Запада СССР. В 1954 году предприятия, построенные близ Череповца, встали в промышленную обойму Советского Союза. А уже в 1955 году было принято решение о создании хоккейной команды «Строитель» (нынешняя «Северсталь») с целью организации досуга рабочих заводов и поддержания физической подготовки граждан СССР. На сегодняшний день, по данным Росстата, около 40% трудящегося населения города Череповца трудится именно в структуре ПАО «Северсталь», которая является фактическим владельцем ХК «Северсталь». Более того, около 75% всех доходов предприятий Череповца приходится на ПАО «Северсталь», что говорит о монополизации рынка всего города компанией. ХК «Северсталь» предлагает для болельщиков команды, которые работают на предприятиях ПАО (и их семьям), льготы и скидки на покупку билетов, услуг и сувенирной продукции от 20% до 100%. Эти данные позволяют сделать вывод, что ХК «Северсталь» выполняет схожие функции, что и ХК «Строитель» в годы Советского Союза. Для компании намного важнее поддерживать стабильность, микроклимат работающего коллектива, лояльность к ПАО со стороны сотрудников и жителей Череповца в целом. Эта неочевидная польза от ХК является важнейшим фактором для установления сфер влияния как в городе, так и во всей стране. Идентичным примером поддержания лояльности с помощью организации совместного, доступного досуга могут стать пансионаты, у которых действуют соглашения с компаниями (например, с вузом), для сотрудников которых действуют значительные скидки на путёвки. Для компании эти пансионаты выполняют ту же роль, что и ХК для ПАО «Северсталь», только ХК может обеспечить досуг работников в течение 10 месяцев, а пансионаты только в пределах отпуска сотрудников.

В российской спортивной индустрии таких примеров, как ПАО «Северсталь», довольно много («ХК Металлург» Магнитогорск: Магнитогорский металлургический комбинат; ХК «Трактор» Челябинск: Южно-Уральское Золото; ХК «Нефтехимик» Нижнекамск: ПАО «Нижнекамскнефтехим» и т. д.), но именно «Северсталь» является самым ярким и наглядным примером причины, почему добывающие предприятия нацелены на содержание спортивных клубов. Подытоживая всё вышесказанное, можно утверждать, что статус генерального спонсора команды для промышленной компании играет другую роль, нежели для коммерческой организации (особенно в сфере услуг), для которой целью является получение рекламы от клуба, а не лояльность местных жителей.

Но возникает вопрос: если наличие успешного промышленного предприятия является своеобразным гарантом стабильности спортивного клуба, как в Череповце, то почему нет спортивных организаций из Норильска? Ведь «Норникель» по доходности фактически ничем существенно не отличается от той же «Северстали» (по данным на декабрь 2021 года ПАО «Северсталь» имеет выручку 856 млрд рублей [10], а ПАО «Норникель» 1317 млрд рублей) [11]. Ответ кроется в солидном количестве факторов, которые делают содержание профессиональной спортивной команды нерентабельным для моногорода Норильск и ПАО «Норникель». Среди них мы можем выделить отдалённость от главных транспортных узлов страны, географическое расположение и вытекающая из него проблема подвижности почв (Норильск находится за полярным кругом Земли в зоне вечной мерзлоты, что делает постройку любого крупного объекта крайне ресурсозатратным), повышенная мобильность населения и отсутствие городской инфраструктуры для проведения соревнований всероссийского масштаба.

Не менее важной является проблема, что в регионах России фактически отсутствуют достаточно крупные местные частные предприятия, предоставляющие те или иные услуги, которые были бы способны осуществлять стабильное финансирование клуба. Более того, сегодня прослеживается огромная нехватка профессиональных кадров в спортивной индустрии для развития и поддержания профессионального спорта в регионах страны. Из этого следует медленное развитие не только технических и технологических условий для занятия спортом и менеджментом команд, но и происходит застой в управленческих кругах [8], что приводит к развитию коррупции. Результатом этой вереницы причинно-следственных связей является бессилие российского спорта в сохранении лидирующих позиций России на мировой арене не только в экономической, но и в спортивной сфере в принципе. Российская спортивная индустрия попадает в состояние своеобразного уробороса, при котором спорт теоретически не сможет стать национальной идеей нового поколения россиян. И при такой ситуации было бы логично взглянуть на примеры зарубежных государств и коллег, чьи условия ведения спортивного бизнеса хоть и отличаются от российских, но тем не менее имеют черты исторических, географических и культурных сходств, что даёт возможность проводить аналогии и проецировать управленческие решения на наш рынок, индустрию.

Приведем в пример модель финансирования спорта в США, где спортивная сфера является отдельной, специфической сферой ведения бизнеса. Особую роль в модели ведения бизнеса в условиях спортивной индустрии США играет налогообложение. Например, в США действует закон, по которому всё снаряжение и оборудование, поступающее в спортивное учреждение, не облагается налогом. Также олимпийский комитет США освобождён от уплаты налогов на всех ступенях налогообложения. В США существуют благоприятные условия для развития спорта через субсидии и частное меценатство. По закону, средства в размере 10% от прибыли, направленные на благотворительность, не облагаются налогами. Этот факт делает спортивную сферу очень привлекательным местом инвестирования для частных местных компаний, что обеспечивает стабильное и прогрессивное состояние местных спортивных организаций [5].

В заключение важно отметить, что российская спортивная индустрия напрямую связана с экономическими условиями Российской Федерации и её национальной политикой, что является одновременно отягощающим и стимулирующим фактором развития индустрии. Современный мир вступил в эру информационных технологий и господства сферы услуг, что обязывает наше государство соответствовать требованиям, диктуемым временем, а также быть экономически конкурентоспособным государством, способным сохранять стабильность, несмотря на наличие санкционных факторов. Именно направление на развитие спортивной сферы экономики и общества в целом может стать тем фундаментом национальной политики страны, способным отразить любые нападки.