Актуальность темы. Современные птицеводческие комплексы являются производителями не только мяса и яиц птицы, но и отходов, причем в количестве гораздо большем, чем основной продукции. Наибольший удельный вес среди них принадлежит помету (по приказу МПР России от 15.06.01 № 511 установлено пять классов опасности, птичий помет относится к отходам 3-го (умеренно опасные) и 4-го (малоопасные) класса). В настоящее время в Российской Федерации функционируют свыше 600 птицеводческих хозяйств. Они различны по своей мощности. На территории птицефабрик и других предприятий ежесуточно скапливается помет. Утилизация птичьего помета превратилась в трудно решаемую проблему, поскольку переработка требует денежных средств, наличия площадей под хранение помета и сельскохозяйственных угодий под внесение полученных удобрений и др. [15].

Принятие Федерального закона № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» имеет важное стратегическое значение, а именно закрепляет за побочными продуктами животноводства статус ценного ресурса для приготовления и использования органических удобрений.

Для обеспечения достижения цели закона и развития экологически ориентированного сельскохозяйственного производства необходимо решение следующих задач:

– внедрение современных технологий и технических средств подготовки и использования органических удобрений (НДТ);

– актуализация нормативно-технической базы для проектирования и внедрения современных экологически безопасных технологий и технических средств переработки побочных продуктов и их использования в качестве органических удобрений;

– внедрение отраслевых стандартов в организациях и производственный и экологический контроль на уровне предприятий [2, 8, 9].

Кроме этого, существует проблема замены привозных дорогих минеральных удобрений на местные удобрения, которые позволят оздоровить почвы в условиях дефицита водных ресурсов. Основной задачей в разработке новых видов био- и органоминеральных удобрений (ОМУ) является получение таких свойств, которые способствовали бы накоплению гумуса в почве, восполняли бы дефицит органических удобрений и в значительной степени повышали эффективность последних. Одним из положительных свойств таких удобрений будут являться их мелиорирующие свойства, наличие которых крайне необходимо для сельскохозяйственного производства, особенно в зонах рискованного земледелия.

Цель работы – повышение эффективности переработки птичьего помета с получением органоминеральных удобрений.

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

– отработан технологический процесс переработки помета для широкого внедрения в производство;

– проведены исследования агрохимических свойств сырья и новых органоминеральных удобрений;

– разработаны технические условия органоминерального удобрения (Удобрение «ЭкоСиб»).

Материал и методика исследований. Производство нового органоминерального удобрения на основе помета птиц включало смешивание биоморфного силицита и помета, гранулирование смеси и сушку. При этом предварительно прокаленные биоморфные силициты вносили в зоны содержания птиц в производственном цехе птицефабрики равномерным слоем, которые в процессе жизнедеятельности естественным образом смешивались с пометом. Далее смесь извлекали по мере необходимости в рамках технологических ритмов предприятия, смешивали с водой до однородной консистенции в соотношении компонентов: 10 частей смеси помета с биоморфными силицитами с 1,25 частями воды. Из полученной гомогенной смеси изготавливали гранулы, которые далее высушивали [11, 12].

Лабораторные исследования агрохимических показателей образцов модифицированного диатомита и полученных органоминеральных удобрений проводили в лаборатории агрохимии и физических свойств почв института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья». Согласно действующей нормативной документации, органоминеральные удобрения проверяли на соответствие ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства».

Результаты исследований и их обсуждение. Для решения проблем по переработке птичьего помета и обеспечения производителей растениеводческой продукции эффективными удобрениями разработана технология переработки птичьего помета с безотходным производством комплексного органоминерального удобрения.

Диатомит содержит в своем составе, как правило, более 40 % по массе кремнезема в форме опала и кристобаллита, которые способны растворяться в щелочных растворах.

Поэтому основной идеей получения адсорбента для использования в сельском хозяйстве было изменение химической структуры и установление оптимальных условий функционализации не только поверхности диатомита, но и внутри его структурных кластеров теми активными группами, которые могли бы взаимодействовать с ионами металлов и образовывать нерастворимые соединения [3, 6].

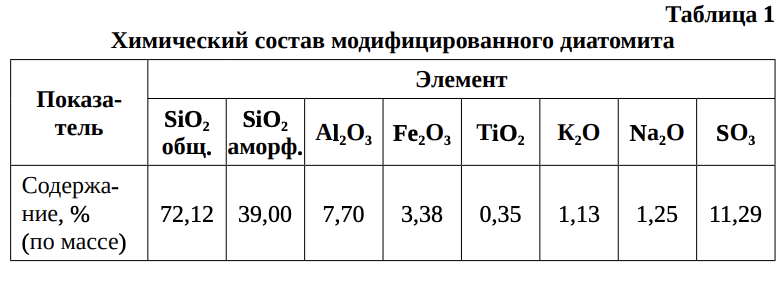

Химический состав используемого модифицированного диатомита представлен в таблице 1.

Применяться при производстве удобрений должен предварительно прокаленный диатомит. Влажность после модификации составила 13 %, водопоглощение – 100 %. Также при обжиге диатомита происходит выгорание органических веществ и дополнительная активация кремнезема.

Средняя плотность диатомитов в сухом состоянии колеблется в пределах 150–600 кг/м2. Диатомиты в природном состоянии обладают способностью к адсорбции, плохой теплопроводностью, тугоплавкостью и кислотостойкостью, а также мелкой, равномерно распределенной, преимущественно замкнутой пористостью, достигающей 80–85 %. Диатомит является одним из самых эффективных сорбентов благодаря открытым и соединенным между собой капсулам, которые начинают закрываться при температуре от 900 °С, а при добавлении щелочи капсулы уже полностью закрываются, приобретая свойства вспененного стекла, в данном случае использование их в качестве сырья для производства органоминеральных удобрений нецелесообразно [10, 16].

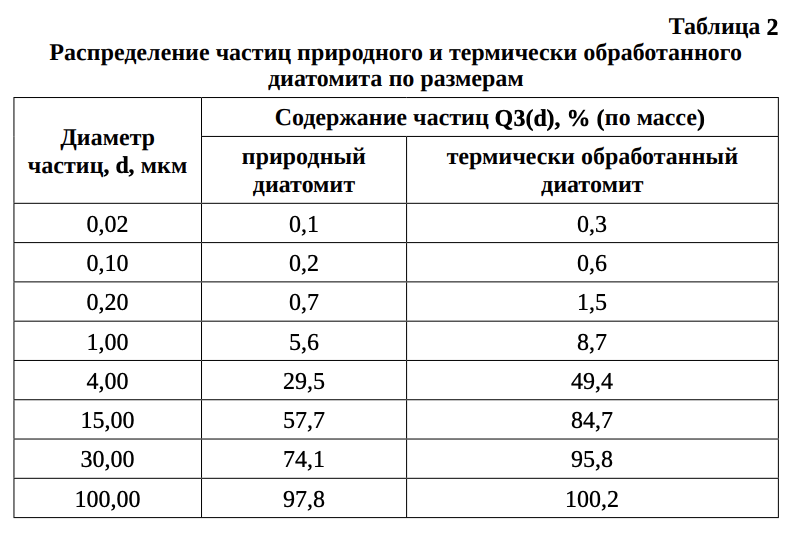

Биоморфный силицит, полученный при модификации, может применяться в качестве вяжущего в органоминеральных удобрениях. Распределение частиц природного и термически обработанного диатомита по размерам представлено в таблице 2.

Предварительное прокаливание позволяет полностью освободиться от органических примесей, которые обязательно присутствуют в осадочных породах, что приводит к увеличению их сорбционной способности.

В результате работы коллектива была разработана технология переработки помета, проведены опытно-промышленные испытания и произведена опытная партия гранулированных органоминеральных удобрений. На каждом этапе превращения загрязняющих отходов в удобрение практически полностью исключены потери органики и эмиссии вредных газов в атмосферу. Состав компонентов удобрения и их физико-химические характеристики защищают полезные вещества от интенсивных действий внешних факторов (выветривание, вымывание). Поступление действующих веществ удобрения в почву происходит постепенно (в течение 3–5 лет) по мере механического разрушения гранул, без превращения химических элементов, составляющих ценность удобрений в газы или загрязняющие вещества.

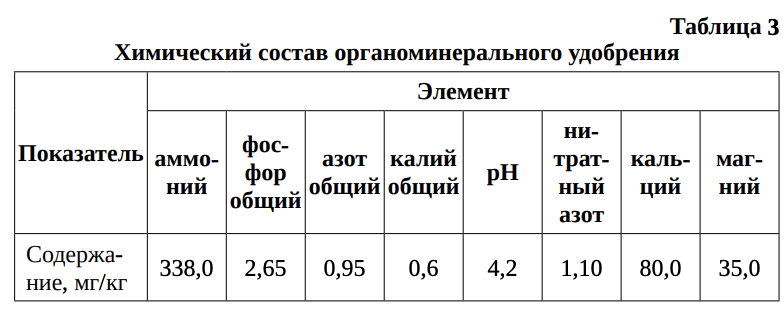

Важным составляющим в произведенном органоминеральном удобрении «ЭкоСиб» (ТУ 20.15.71001-70487535-2023) является органическая часть, которая представлена отходами жизнедеятельности птицы (пометом) и подстилающим материалом в виде модифицированного диатомита. Образцы органоминерального удобрения рассмотрели на основные агрохимические показатели.

Химический состав органоминерального удобрения представлен в таблице 3.

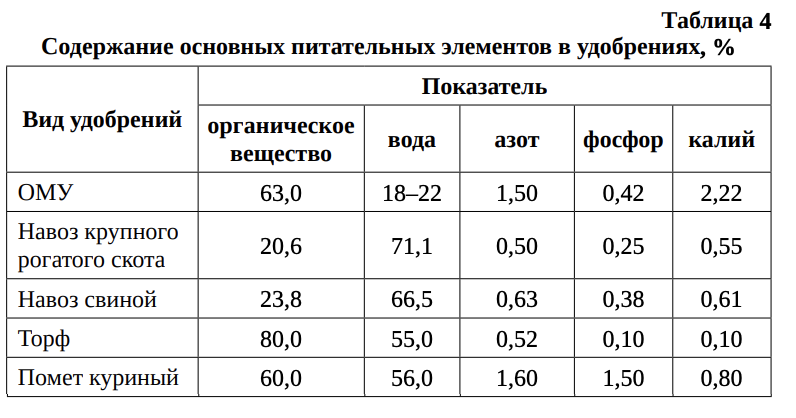

Содержание органического вещества в удобрении – важный показатель, обеспечивающий поддержание и воспроизводство плодородия почв. В соответствии с техническим регламентом, содержание органического вещества должно находиться на уровне не ниже 50 %. В таблице 4 представлено сравнительное содержание основных питательных элементов в разных видах удобрений, в т. ч. и нового ОМУ.

Анализируя данные таблицы 4, видим, что содержание органического вещества в ОМУ составило 63,0 % и уступает лишь его содержанию в торфе. Так, по содержанию азота ОМУ превосходят навоз крупного рогатого скота, свиней и торф на 1,00; 0,87 и 0,98 абс.% соответственно. По фосфору и калию наблюдается аналогичная тенденция. Содержание калия даже выше, чем в чистом курином помете, на 1,42 абс.%.

Лабораторные исследования удобрения также показали, что в опытных образцах с диатомитом не обнаружены ооцисты эймерий, снижен рост общего микробного числа на 42,7–49,7 % и спор плесневых грибов на 41,7–83,3 %. Этот факт подтверждает, что диатомит обладает адсорбирующими и противомикробными свойствами и участвует в обеззараживании помета от микробного загрязнения бактериями, грибками, простейшими.

Согласно действующим санитарным правилам для животноводческих предприятий № 4542-87 от 31 декабря 1987 г. и «Ветеринарносанитарным правилам подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы», период дегельментизации навоза крупного рогатого скота биологическим методом проходит в течение 12 мес [4].

Такое хранение органических отходов животноводства сопровождается огромными потерями азота, углекислого газа и органических веществ, что, соответственно, снижает ценность готового органического удобрения. Учеными доказано, что уже через 1 мес в полуперепревшем навозе солома приобретает темнокоричневый цвет, теряет прочность и легко разлагается. В этой стадии разложенный навоз теряет 10–30 % органического вещества. Через 2 мес перепревший навоз (помет) теряет около 50 % органического вещества. А уже спустя 3–5 мес навоз (помет) превращается в перегной в виде рыхлой темной массы.

Это говорит о том, что чем короче сроки переработки побочных продуктов животноводства, тем выше питательная ценность готовых органических удобрений. Разработанная нами технология позволяет перерабатывать птичий помет сразу, после выгрузки из производственных цехов, гранулировать и складировать в виде готового ОМУ, сохраняющего все свои полезные свойства. И, поскольку в состав удобрения входит модифицированный диатомит, который сорбирует излишнюю влагу, это позволяет усиливать эффект пролонгации удобрения.

Решение проблемы почвенного плодородия может быть достигнуто только при полной мобилизации всех ресурсов органического сырья – навоза, соломы, торфа, бытовых отходов и др. [1, 13, 14].

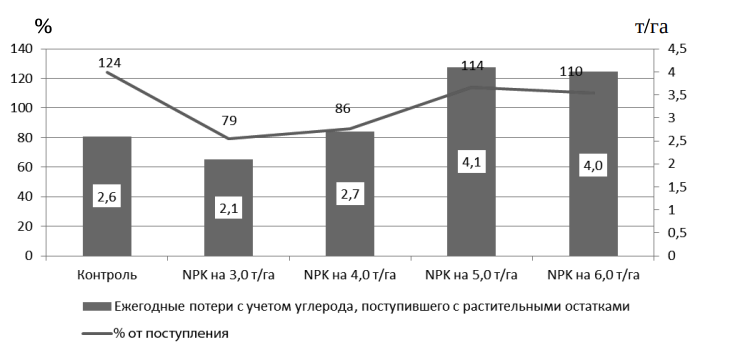

Поскольку почвенное плодородие ежегодно снижается, даже несмотря на поступление органики в виде растительных остатков, о чем свидетельствуют ежегодные потери углерода (рис.), внесение нового органоминерального удобрения будет способствовать обратному процессу.

Рис. Ежегодные потери с учетом углерода, поступившего с растительными остатками

Из общего объема выбросов 44 % эмиссированного углерода поглощается атмосферой и 26 % – океаном, наземные автотрофы поглощают всего 30 % С-СО2. Как полагает большинство авторов, в последние 150 лет выбросы СО2 в атмосферу вследствие техногенной деятельности увеличились на 31 %. В почве углерод представлен запасами органических и неорганических соединений. Агропроизводство влияет в основном на содержание почвенного органического вещества (ПОВ).

Дегумификация почвы – следствие ее деградации, индуцирующей утрату плодородия, снижение продуктивности и здоровья почвы, в конечном счете – дефицит продовольствия. Поэтому секвестрация углекислого газа агроценозами (поглощение из атмосферы через фотосинтез и сохранение в виде ПОВ) повышает устойчивость растениеводства [5, 7].

Сохранение в почве органического углерода, с одной стороны, и постоянные выбросы СО2 в атмосферу вследствие техногенеза, с другой, должны рассматриваться комплексно. Это позволит более объективно оценить потенциал смягчения воздействия различных сельскохозяйственных технологий на сокращение техногенной эмиссии СО2. Для определения роли почвозащитных технологий также важно оценить объем выбросов СО2 при производстве удобрений и их использовании, что и будет проводиться в дальнейших исследованиях.

Заключение. На основании результатов исследований были сделаны следующие выводы:

1. Полученное органоминеральное удобрение на основе помета птиц обеспечивает переработку отходов сельскохозяйственного производства с получением органоминерального удобрения, предназначенного для улучшения структуры и свойств почвы.

2. В настоящее время необходимы способы получения сырья как можно меньшей влажности уже на стадии уборки помета из птичников. Необходимо ставить задачу снижения запаха, которую можно решать за счет использования природных сорбентов.

3. Безотходная утилизация отходов III класса опасности или побочных продуктов животноводства и восстановление природной среды обитания в регионах их образования принесут дополнительный экономический и экологический эффект.

4. Создание такой отрасли может стать драйвером развития отдаленных территорий, источником создания более 100 тыс. новых рабочих мест. Она должна стать новым экономически выгодным направлением международного евроазиатского сотрудничества и способна удовлетворить мировую потребность в органоминеральных удобрениях, и в первую очередь партнеров России по ЕАС (Китай, Индия, Иран, страны ЮВА и др.).

Финансирование. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 075-03-2023-162/6.

Конфликт интересов: нет.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

КИТАЙ УСПЕШНО КЛОНИРОВАЛ БЫЧКОВ ИСЧЕЗАЮЩИХ ПОРОД

Специалисты в Китае успешно клонировали бычков исчезающих пород крупного рогатого скота Zhangmu и Apeijiaza, обитающих в условиях тибетского высокогорья на юго-западе КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа. По четыре бычка каждой породы появились в уезде Юньян (муниципия Чунцин, Юго-Западный Китай).

«Это ознаменовало первое в мире успешное клонирование крупного рогатого скота тибетских пород», – отмечается в материале. Малочисленные стада этих пород содержатся в Тибетском автономном районе КНР на Цинхай-Тибетском плато на высоте около 3,5 тыс. м над уровнем моря.

Ранее китайские СМИ сообщали о клонировании высокопродуктивной голштинской породы крупного рогатого скота, которая может давать 18 000 кг молока в год. Как писала газета «Глобал таймс», ученые из Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства КНР клонировали трех телят методом переноса ядер соматических клеток. Биологи использовали ткани уха животного.

Китайские ученые в последние годы провели ряд других экспериментов по клонированию, в частности ими были воспроизведены особи свиней, лошадей, кошек, собак и других животных.

Источник: https://tass.ru