ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ — АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА

Жизнь в биологическом смысле — способ существования белковых тел: совокупность физических и химических процессов, протекающих в клетках, позволяющих осуществлять обмен веществ и их деление.

Применительно к человеку этот процесс осуществляется при обмене веществ в организме.

Человеческая жизнь являет единство биологических (телесно-организменных) и социальных процессов. Социальные процессы обусловлены человеческим бытием, а биологические — физиологией и природным естеством человека, контролируемыми сознанием.

Их взаимосвязь характеризует биосоциальную сущность человека, способствует пониманию диалектики человеческой жизни и присущих ей противоречий, разрешение которых приводит к ее всестороннему развитию. Универсальным способом достижения этого является деятельность. Посредством нее человек получает всё необходимое для полноценной жизни, так как деятельность материализует духовные устремления людей и одновременно одухотворяет материальные.

В этом качестве она составляет смысл человеческой жизни и выступает критерием ее ценности: ценность человеческой жизни становится сущностной, а жизнь посредством деятельности — наполненной смыслом.

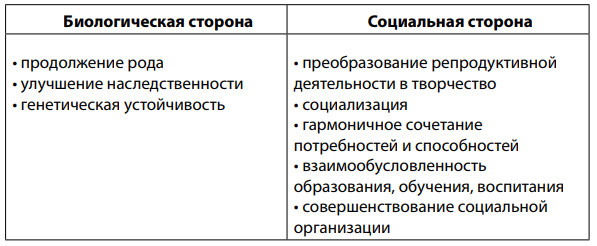

Главным при этом остается человек. Он как субъект жизни создает необходимые условия для ее осуществления, имея телесную, организменную, социальную организацию. А единство телесного, организменного и социального характеризует его сущность и, следовательно, сущность человеческой жизни (бытия). Основанием этому и служит деятельность. Система «субъект — деятельность — бытие» детерминирована человеком, подчинена ему, он — ее центральное звено. Осуществляя деятельность, человек производит всю линейку материальных и духовных ценностей, прогнозирует, развивается, совершенствуется, создает условия своего собственного воспроизводства и осуществляет его. Всё это определяет восприятие человеческой жизни как фундаментальной ценности, а человека «мерой всех вещей». При этом возрастает значение основополагающих сторон человеческой жизни — биологической и социальной:

Ценность человеческой жизни предметно выражена в системе «универсум ↔ человек». Суть в том, что «выйдя» из универсума и оставаясь включенным в него, человек приступил к активному воздействию на универсум.

Это противоречие постоянно порождает всё новые и новые моменты его бытия: полеты в космос, освоение арктических широт, проникновение в глубины океана, решение экологических проблем и многое другое. Диалектическое разрешение этого противоречия — путь развития и прогресса, а это возможно только посредством человека, т. е. телесного планетарного существа, носителя культуры, наделенного сознанием.

Осуществляя деятельность как совокупность универсальных операций, человек преобразует действительность, изменяет условия жизни, совершенствует ее. Это подчеркивает его природную и социальную значимость, первостепенность в решении всех проблем, следовательно, ценность существования.

На планете нет ценности, равной человеку — биосоциальному существу, способному к деятельности и воспроизводству себе подобных. Мерой этого является он сам. В этом и заключается ценность человеческого бытия, бесценность человеческой жизни.

БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Человеческое бытие имеет две константы — жизнь и смерть. Родившись, человек неуклонно приближается к биологическому концу. Альтернативы естественной смерти человека нет. Смерть — закономерность, приводящая к прекращению телесно-организменного существования. Это объективно и, понимая это, человек вновь и вновь задает вопросы о жизни и смерти. Например, касающиеся права на них.

Отметим позицию относительно жизни:

- человек приобретает право на жизнь с момента рождения и применяет его в целях осуществления деятельности, развития и саморазвития, а создав семью, использует это право для собственного воспроизводства, продолжения рода;

- общество рассматривает правомерность человеческой жизни сквозь призму гуманизма;

- государство ответственно за человеческую жизнь, право на которую установлено конституционно [1].

Из этого следует, что человеческая жизнь естественна, ценностна, правомерна. Человек, общество, государство обладают правом на жизнь и ответственны за нее в соответствии со своей сущностью.

А какая позиция относительно смерти? Что в этом плане можно сказать о ней?

Важным для понимания этого является то обстоятельство, согласно которому человек, общество и государство выступают гарантами жизни [2].

Человек — существо разумное, однако случаются обстоятельства, в результате которых возникает летальный исход.

Причины — разные. А так как жизнь человека — высшая ценность, то летальный исход — утрата этой ценности. Оставив юристам правовую сторону вопроса, отметим, что альтернативы между жизнью и смертью быть не может: только жизнь.

А чтобы жить, необходимо создавать условия для полноценной жизни, исключающие любые обстоятельства, любые отклонения, способные привести к ее утрате. Неестественная человеческая смерть — это социальный нонсенс, даже гипотетически этого быть не должно.

Однако иногда появляются спекулятивные точки зрения по этому поводу. Так, в конце XX столетия в ряде стран даже была развернута дискуссия о так называемом «гуманном врачебном отношении к людям, страдающим неизлечимыми заболеваниями». Допускалась возможность предоставления лечащему врачу «права помощи» таким людям — эвтаназия, т. е. добровольное согласие на умерщвление человеческой плоти. При этом «забывалось», что человек — существо телесное, и различные недуги могут преследовать его в течение жизни, поэтому с ними надо вести борьбу, а не предлагать эвтаназию. Проблема борьбы с тяжелыми формами заболеваний глобальна: необходимо понять причины их возникновения, изменять условия жизни людей, предметно решать, как помочь больному человеку преодолеть болезнь, а не то, каким способом прервать ему жизнь. У тяжелобольных людей всегда должна оставаться надежда на выздоровление, а значит, на жизнь. Эвтаназия — это манипуляция человеческой телесностью, игра на псевдоавторитет, на имидж, а не помощь больному, кощунственно именуемая «помощью смертью».

Смерть в Энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона определяется как «прекращение жизнедеятельности организма» [3]. В Оксфордском академическом словаре по поводу смерти сказано, что «смерть — это конец жизни» [4]. С. И. Ожегов в Словаре русского языка определяет смерть как «прекращение жизни» и констатирует ее уровни: клиническая, биологическая, насильственная, скоропостиженная [5].

Итак, смерть — это прекращение жизни. Смерть человека — утрата высшей ценности на планете. Значит, эвтаназия — это покушение на высшую ценность, приводящее к смерти человека, а права на это ни у человека, ни у общества, ни у государства нет по определению [6]. Целесообразно не прикрывать маской эвтаназии неумение медицинского персонала оказывать больному человеку всестороннюю помощь, а развивать научную и прикладную медицину, чтобы медицинские работники умели грамотно диагностировать, умело осуществлять профилактику, индивидуально лечить и качественно проводить реабилитацию людей.

Здоровые люди — условие полноценного развития общества.

В истории общественной мысли известны различные оценки смерти, ее концепции: философские, теологические, психологические, биологические, этические, этнические.

В части философских взглядов на проблему смерти отметим позицию античного мыслителя Эпикура (341–270 гг.

до н.э.), который полагал, что самое страшное из зол — смерть не имеет к нам никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем.

Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют [6]. Оценка смерти Эпикуром характеризует силу духа этого мыслителя, но в целом она идеалистична.

Древнекитайский мыслитель Ян Чжу (440–360 гг. до н.э.) сделал такое предположение относительно смерти: она являет собой символ социальной справедливости, ибо уравнивает всех людей [7].

С материалистической точки зрения естественная смерть человека — это объективный процесс завершения жизнедеятельности организма, предполагающий иную форму материального существования — абиотическую.

Это проявление закона сохранения материи в части телесности человека. Материя не исчезает бесследно, в том числе и социальная.

В связи с приведенными суждениями возникает вопрос о смысле человеческой жизни.

СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Выявлением смысла человеческой жизни занималось не одно поколение мыслителей, и по этому поводу существует немало точек зрения. К смыслу жизни относят:

- подвижническое содержание и направленность жизни;

- постановку целей, выходящих за рамки жизни;

- достижение высокого уровня развития;

- стремление к общественному признанию;

- продолжение рода и ряд других.

Можно соглашаться с такими концептами, можно оспаривать.

Очевидно одно: универсальностью они не обладают, поэтому поиск константы, определяющей смысл жизни, продолжается.

Так, в этом ряду появилась идея, в основу которой был положен личностный подход к смыслу жизни. У него есть немало сторонников, правда, при этом упускается гегелевская характеристика «дурной бесконечности», которая растворяет смысл жизни в его индивидуальных проявлениях, число которых будет неуклонно расти.

Поэтому для родового, константного определения смысла жизни стоит учесть одну существенную деталь: жизнь любого человека характеризуется множеством связей и отношений, природой которых является деятельность. Деятельность — важнейший компонент системы человеческой жизни, обладающий уникальным свойством — изменять бытие людей, преобразовывать действительность посредством самого человека.

Это принципиально важно для концепции смысла жизни, это необходимо осознавать, так как это то главное, что определяет смысл человеческого существования и всю систему его жизни. Деятельность — великое достижение homo sapiens, социальное качество, характеризующее человека, способствующее его развитию и саморазвитию.

Жизнь и деятельность людей взаимосвязаны и представляют единство, суть которого отражает смысл их бытия. В этом же ракурсе, через деятельность определяется ценность самой человеческой жизни, а также материальные и духовные ценности, имеющие первостепенное значение в жизни людей.

Такой подход строится на диалектике общего, единичного и особенного. Деятельность (повторяющееся), человеческая жизнь в ее ценностном качестве (неповторимое) и ценности жизни (отличительное) находятся в единстве. Деятельность, обладая свойством общего, человеческая жизнь, ее ценность — единичное и ценности жизни — отличительное, являются сторонами, моментами, определяющими смысл жизни. Концептуально смысл человеческой жизни через единство общих, единичных и особенных черт, сторон предстает как отдельное, сущностное, самостоятельное.

При этом деятельность выступает основой человеческой жизни, определяя ее смысл, так как являет собой не только общее, но при определенных обстоятельствах и единичное, и особенное.

Человек многогранен, и смысл его жизни проявляется в этом, находя выражение в системе сфер общественной жизни — организационных формах деятельности (институтах). Детерминантой этому служит деятельность.

Ее осуществление, результаты предметно значимы как в жизни индивида, так и общества. При этом сама деятельность представляет общечеловеческую ценность. Жизнь через деятельность наполняется смыслом, что приносит людям полноту ее ощущения, удовлетворение, гармоничное сочетание своих потребностей и способностей. Например, у спортсменов это проявляется в том, что главным, т. е. ценностным, для них является достижение высот профессионального мастерства, позволяющего выдерживать огромные физические нагрузки, устанавливать рекорды, одерживать победы в тех видах спорта, которым они отдают себя по жизни, проводя время в напряженных тренировках, участвуя в спортивных соревнованиях, т. е. осуществляя спортивную деятельность.

Для ученых главным, ценностным является целенаправленная научная работа по выявлению сущности вещей, процессов, явлений, в целях получения объективных и достоверных знаний о действительности.

Они решают сложнейшие научные проблемы, реализуют перспективные научные замыслы, предлагают научные проекты и разработки, не имеющие аналогов, являющиеся прорывными во многих областях знания, т. е. занимаются научно-исследовательской деятельностью.

Для студентов значимым, главным в жизни является приобретение общих и специальных знаний для их будущей профессии и всестороннего интеллектуального развития. Они осваивают учебные дисциплины и модули, формируют общекультурные и профессиональные компетенции, реализуют и развивают свои способности, осуществляя образовательную деятельность.

И спортсмены, и ученые, и студенты осознают значимость (ценность) того, чем занимаются, и получают удовлетворение от осуществляемой деятельности, что и является в итоге смыслом их жизни.

Посредством деятельности происходит функциональная взаимосвязь всех сфер — системообразующих институтов общественной жизни, формирование материальных и духовных ценностей, возрастает ценность человеческой жизни.

Мерой этому является сам человек.

Осуществляя различные виды деятельности, он способен решать актуальные и потенциальные задачи, достигать поставленные цели, и деятельность, будучи их детерминантой, приобретает смысл жизни.

Однако жизнь противоречива, и в какой-то момент бытия человек может изменить свои взгляды, избрать иные приоритеты, и деятельность, до этого осуществляемая им, утрачивает свое значение, превращается в простое процессуирование.

Жизнь может обрести бессмысленную форму существования.

Чтобы этого не произошло, необходима коррекция или реорганизация связей системы «человек ↔ деятельность», изменение формы деятельности.

Прерогатива при этом остается за самим человеком. Выбирая приоритеты той или иной деятельности, человек реализует свои потребности и способности, что в конечном итоге является выражением смысла жизни: он достигает высот профессионального мастерства, признается его авторитет, возрастает престиж, реализуются подвижнические установки и т. п.

Итак, деятельность является ключом к определению смысла жизни. Она является таковой в том случае, когда является ценностной для человека. Осуществляя деятельность, человек реализует свои потребности и способности, достигает тех результатов, которые значимы для него и окружающих, т. е. ценностны. Деятельность достигает своего совершенства в самодеятельности, отражая всю глубину смысла человеческой жизни. Это свойственно творческим людям. Отдельно стоит сказать о семейной жизни.

Она представляет особый род человеческой деятельности, предназначенной для воспроизводства самого человека на основе взаимной любви, уважения, духовной и физической близости, обоюдной заботы, радости совместной жизни, единства цели. В этом заключается смысл семейной жизни.

Таким образом, жизнь и деятельность человека неразрывны, представляя единство. Деятельность служит мерой смысла и ценности человеческой жизни, а жизнь определяет цели и задачи деятельности, ее содержание и формы.