Колин Константин Константинович

Доминирующей тенденцией развития цивилизации в XXI веке является новая информационно-технологическая революция, которая уже охватила многие страны мирового сообщества. Ее отличительной особенностью становится стремительное развитие новых информационных и коммуникационных технологий и их проникновение практически во все сферы жизнедеятельности общества. Эти технологии быстро становятся атрибутами современной культуры. Они существенным образом изменяют образ и качество жизни миллионов людей, формируют у них новые стереотипы поведения и общения, а также новые привычки и ценности.

В политической, деловой, научной и образовательной сферах общества также происходят радикальные трансформации, которые сопровождаются возникновением новых профессий, научных и образовательных дисциплин, способов общения между людьми в их совместной деятельности. При этом в последние годы появляется все больше новых понятий и терминов, содержание которых требует адекватного понимания.

Особенно заметно это проявляется в информационной сфере общества, которая изменяется наиболее динамично и становится все более значимой. Глобальная информатизация общества, становление цифровой экономики, а также все более широкое использование компьютерной техники и информационных технологий для управления финансово-экономическими и социальными процессами — все это требует формирования системы новых понятийных знаний, которыми должны обладать миллионы наших современников, а также новое поколение специалистов самого различного профиля. Именно эта актуальная и социально значимая потребность и создает стратегически важную проблему современности — проблему формирования адекватного понятийного знания, описывающего явления цифровой трансформации общества.

Указом Президента России от 21 июля 2020 г. № 457 цифровая трансформация объявлена одной из пяти национальных целей нашей страны на период до 2030 г. При этом предполагается, что достижение этой цели обеспечит успешное достижение других национальных целей России, из которых наиболее приоритетной является сохранение населения, здоровье и благосостояние людей.

Такая постановка национальных целей осуществлена в нашей стране впервые. И она, безусловно, должна найти свое адекватное отражение в процессах модернизации отечественной науки и образования. Ведь от того, как будут пониматься представителями нового поколения специалистов происходящие в нашей стране и в мире процессы цифровой трансформации общества, зависит очень многое. Это особенно актуально сегодня в области проблематики информационного развития общества. Так, например, название широко известной в нашей стране монографии Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция», строго говоря, не соответствует ее содержанию, так как речь в ней идет не о проблемах промышленного производства, а главным образом именно о цифровой трансформации общества и возникающих при этом новых социально-экономических и гуманитарных проблемах. Поэтому в этой статье мы постараемся изложить понимание понятия «информационное общество», обозначить его основные черты, а также проблемы, которые возникают в этом обществе.

История становления информационного общества

Важным международным событием стало принятие 22 июля 2000 г. Окинавской хартии Глобального информационного общества, которую подписали политические лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, России, Франции и Японии [16]. Этот документ, по существу, является гуманитарной декларацией целей и задач Глобального информационного общества, значение которой сохраняется и в настоящее время [3]. В нем содержится следующее заявление: «Информационное общество, как мы его представляем, позволяет людям шире использовать свой потенциал и реализовывать свои устремления. Для этого мы должны сделать так, чтобы ИТ (информационно-коммуникационные технологии) служили достижению взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, повышения общественного благосостояния, стимулирования социального согласия и полной реализации их потенциала в области укрепления демократии, транспарентного и ответственного управления международного мира и стабильности. Достижение этих целей и решение возникающих проблем потребует разработки эффективных национальных и международных стратегий».

В последующие годы под эгидой ООН был проведен ряд международных конференций по проблемам развития информационного общества, в том числе Всемирная встреча на высшем уровне в Женеве и Тунисе (2003 и 2005 гг.), а 27 марта 2006 г. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой день 17 мая был провозглашен Международным днем информационного общества.

В настоящее время доля населения, занятого в информационной сфере общества, а также в других сферах, которые связаны главным образом с формированием и использованием различного рода информационных ресурсов, является доминирующей. Многие страны, включая Россию, сегодня реализуют собственные национальные программы развития информационного общества, которые являются важными компонентами их стратегии национального развития. По прогнозам исследователей, общим результатом реализации этих программ должен стать переход современного общества на качественно более высокую ступень развития — к информационной цивилизации [7; 8].

Черты информационного общества

Отличительными чертами информационного общества являются:

— увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества;

— возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, а также увеличение их доли в валовом внутреннем продукте;

— глубокая информатизация общества с использованием цифровых средств и технологий телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ;

— создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей с использованием новых средств коммуникации, их доступ к национальным и мировым информационным ресурсам, а также удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах;

— развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и экономических сетей.

Путь России к информационному обществу

Стратегия развития информационного общества в России на период до 2015 года была утверждена в нашей стране в 2008 г. До этого в качестве подготовительного этапа, в период 2002–2010 гг. была реализована федеральная целевая программа «Электронная Россия». Главное внимание в ней было уделено внедрению ИКТ в сферу государственного управления (на федеральном и региональном уровнях), а также информатизации деятельности министерств и ведомств. При этом задача формирования в России информационного общества не ставилась.

Эта задача была поставлена Правительством Российской Федерации при утверждении государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». Она включала шесть подпрограмм, названия которых достаточно полно раскрывают ее содержание:

— повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса;

— электронное государство и повышение эффективности государственного управления;

— развитие российского рынка ИКТ и российских технологий. Обеспечение перехода к цифровой экономике;

— преодоление цифрового неравенства и создание базовой инфраструктуры информационного общества;

— обеспечение безопасности в информационном обществе;

— развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия.

В 2017 г. Указом Президента РФ была утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Ее главными целями стали: развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализация стратегических национальных приоритетов России.

Столица России, город Москва, является национальным лидером в области развития информационного общества. Еще в 2000 г. Правительством Москвы и Московской городской Думы была разработана и в 2001 г. утверждена мэром Москвы «Концепция движения Москвы к информационному обществу». В период 2003–2011 гг. в Москве была реализована городская целевая программа «Электронная Москва», утвержденная специальным законом города. А после этого была выполнена государственная программа г. Москвы «Информационный город».

Изучение проблем информационного общества

Россия входит в число мировых лидеров в области изучения проблем становления информационного общества [2; 9; 13; 15]. Эти проблемы сегодня изучаются как в научных организациях, так и в системе образования России [10; 14]. При этом особенно глубоко изучаются его гуманитарные аспекты, а результаты этих исследований уже получили признание в других странах мира — в Китае, Болгарии, Австрии, Германии и США [14].

Систематическое изучение проблем информационного общества в России началось в 1990 г. Вначале оно осуществлялось в рамках проблематики нового междисциплинарного направления «Социальная информатика», которое рассматривалось как одно из перспективных направлений развития информатики как комплексной научной проблемы [12]. Однако довольно быстро стало понятно, что проблемы развития информационного общества заслуживают самостоятельного изучения в сфере науки и образования. Поэтому в России начал издаваться специализированный научный журнал «Информационное общество», а в Челябинской государственной академии культуры и искусств (сейчас — Челябинский государственный институт культуры) по инициативе Института проблем информатики РАН был создан научно-образовательный центр «Информационное общество», который продолжает свою работу и в настоящее время. Руководителем этого центра была разработана программа одноименного учебного курса [10], которую сегодня используют и другие учебные заведения нашей страны.

Эволюция представлений о содержании термина

Цифровая экономика — это собирательный термин, обозначающий концепцию социально-экономического развития общества, в которой основными движущими факторами этого развития являются цифровые технологии.

Так, например, принятая в 2016 г. в России программа «Цифровая экономика Российской Федерации» направлена на формирование в стране благоприятной среды для применения цифровых технологий в экономике, наращивание компетенций в области цифровых технологий российских предприятий, развитие инфраструктуры обработки данных, обеспечение киберустойчивости критически важных объектов страны, подготовку достаточного количества квалифицированных кадров, а также на обеспечение цифровой трансформации сфер государственного управления, здравоохранения и управления городским хозяйством.

Термин «цифровая экономика» был предложен профессором Массачусетского технологического института Николасом Негрпонте еще в 1995 г. Однако в отечественной научной литературе он стал широко использоваться лишь в последние годы. Поэтому дискуссии о его содержании еще продолжаются [1]. Этот термин используется в ряде официальных директивных документов России, где приводится его трактовка. Так, например, в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» содержится следующее определение:

«Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых, по сравнению с традиционными формами хозяйствования, позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

Центральным моментом в этом определении является то, что в хозяйственной деятельности должны будут использоваться данные в цифровом виде. Это означает ориентацию этой деятельности на широкое применение цифровой техники, компьютерных информационных систем хранения, обработки и передачи информации. В то же время президент России В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что он понимает термин «цифровая экономика» в более широком смысле — не только как новую форму хозяйственной деятельности, но и как новый образ жизни людей. Так, например, характеризуя значимость новой государственной программы «Цифровая экономика России», которая была принята в 2017 г., он сказал: «Это не отдельная отрасль экономики, а новый уклад жизни и основа развития системы государственного управления, бизнеса и социальной сферы».

Эта точка зрения представляется сегодня принципиально важной, так как она обращает внимание правительства страны, представителей бизнеса, а также всех ее граждан на гуманитарные аспекты этой проблемы [4]. Этот вопрос сейчас активно обсуждается на различного рода научных и экономических форумах, а суть его состоит в том, какой принцип должен быть положен в основу дальнейшего развития страны: «Человек для экономики» (либеральная концепция) или же «Экономика для человека» (гуманитарная концепция» [11]. Именно в этой плоскости эта дискуссия шла на Международном экономическом форуме 2019 г. в Санкт-Петербурге, а также на Академическом экономическом форуме в Российской академии наук.

Государственная программа «Цифровая экономика России»

Структура этой Программы предусматривает ее реализацию по следующим основным направлениям: 1. Умный город. 2. Государственное управление. 3. Здравоохранение. 4. Нормативное регулирование. 5. Цифровая инфраструктура. 6. Технологические заделы. 7. Кадры и образование. 8. Информационная безопасность.

Нетрудно заметить, что большая часть этих направлений связана с решением гуманитарных проблем.

Гуманитарные проблемы цифровой экономики

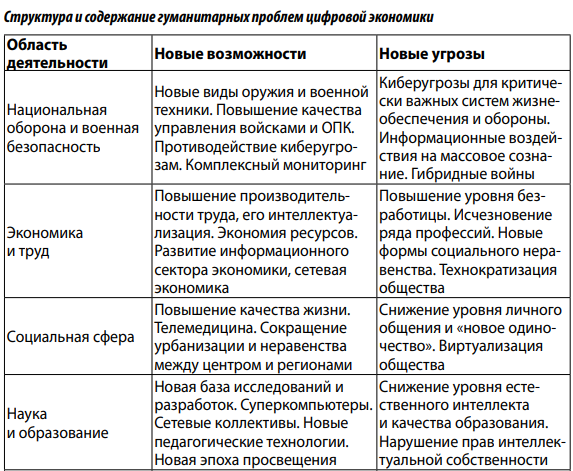

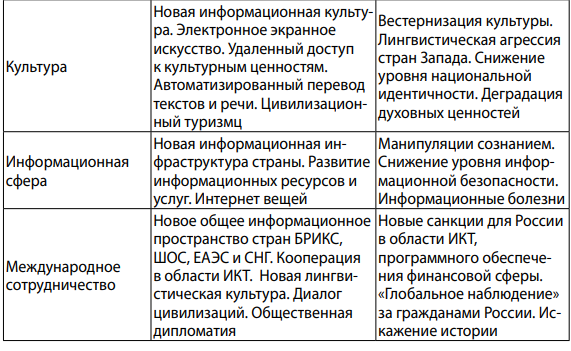

Анализ гуманитарных проблем цифровой экономики проведен в работе [4], а их структура и краткое содержание представлены ниже в виде таблицы. В ней показаны те новые возможности и угрозы, которые возникают в процессе становления цифровой экономики в различных сферах жизнедеятельности общества.

По оценкам специалистов, наиболее важной гуманитарной проблемой развития цифровой экономики является неадекватность современной культуры общества новым условиям его развития в цифровой среде.

Формирование информационного пространства цифровой экономики становится сегодня одним из приоритетных направлений инновационного развития России на ближайшие годы. При этом следует ожидать, что это новое информационное пространство будет охватывать не только Россию, но и многие другие страны мира. Поэтому уже в ближайшие десятилетия весь образ жизни и профессиональной деятельности людей в этих странах изменится кардинальным образом. Причем эти изменения не всегда будут позитивными [11]. Нас ожидают новые сложные проблемы, вызовы и угрозы, главным образом гуманитарного характера. Так, например, угрозы возрастания уровня безработицы и социального расслоения общества, в котором будут проявляться новые формы информационного и интеллектуального неравенства, а также новые виды информационной преступности и информационных болезней начинают проявлять себя уже сегодня, но пик их развития еще впереди. Поэтому очень важно, чтобы процесс формирования нового информационного пространства, в котором и будет происходить вся жизнедеятельность людей в XXI веке, осуществлялся не бесконтрольно, а целенаправленно и имел бы при этом гуманитарную ориентацию. Сегодня необходимо вспомнить основные положения Окинавской хартии глобального информационного общества, которая была принята лидерами стран «Большой восьмерки» в 2000 г. с участием президента России В.В. Путина.

В геополитическом плане участие России в мировом процессе развития цифровой экономики — это вопрос ее конкурентоспособности и потенциального первенства во многих секторах технологического развития [5; 6].