АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Интенсивное загрязнение ряда водоемов и водосборных территорий создает неблагоприятную санитарную ситуацию во многих регионах Российской Федерации. Данный факт характерен для Ямала и других районов Западной Сибири (нефтепродукты), Республики Коми и Архангельской области (лигнины, соли тяжелых металлов, СПАВ), Краснодарского и Алтайского краев (соли тяжелых металлов, пестициды и минеральные удобрения) и других регионов.

Загрязнение нефтепродуктами и солями тяжелых металлов чаще всего обусловлено залповыми сбросами неочищенных сточных вод, аварийными разливами нефти и продуктов ее переработки. Наиболее вероятный источник поступления пестицидов и минеральных соединений — поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий. Резкое увеличение концентраций токсикантов может наблюдаться также в период снеготаяния и паводков [1, 2].

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы разработки и обоснования использования скрининговых методов индикации уровня загрязнений, экспресс определение степени опасности токсикантов для здоровья населения. Гигиенический арсенал методов также должен иметь экспресс-методы оценки эффективности проводимых реабилитационных мероприятий в районах с выраженным неблагополучием санитарной ситуации. На наш взгляд, роль такого индикатора может играть биотестирование.

Целью исследования стала оценка критериальной значимости биотестирования качества воды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Оценка критериальной значимости биотестирования была выполнена на основе анализа материалов научных исследований качества вод, проведенных МПП «Водоканал» города Саранска, НПО «Запсибнефть», фирмой «Биотехинвест», а также результатов собственных исследований.

В процессе анализа оценивались санитарная надежность методов биоиндикации на различных тест-объектах, а также возможность их использования для биоиндикации воды водоемов и питьевой воды.

Сравнивались методы, позволяющие оценить действие изучаемого фактора как на клеточном уровне (эритроцитарный тест, уровень дегидрогеназной активности бактерий E.coli, мембраноповреждающее действие на бактерии группы E.coli), так и на уровне целостного организма (метод «фракционного голодания», используемый на белых мышах).

В основу эритроцитарного теста и тестов на бактериях группы E.coli заложен принцип изменяемости свойств мембран и активности ферментов клетки под воздействием химических веществ в токсических концентрациях.

Механизм этого явления связан со способностью токсикантов встраиваться в биомембраны и разрушать (или изменять) их важнейшие параметры (проводимость ионных каналов, термоустойчивость, точка липидной фазы мембраны, активность ферментов и др.) [3, 4].

Метод «фракционного голодания» используется для оценки действия на организм теплокровных животных многокомпонентных смесей, присутствующих в воде.

Сущность метода заключается в определении суммы модулей отличий в прибавке массы тела сравниваемых опытных и контрольных групп животных, содержащихся на стандартном пищевом рационе и водопотреблении в определенном режиме [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определение критериальной значимости биотестирования проводилось в три этапа.

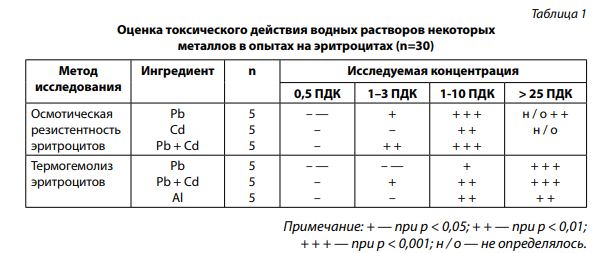

На первом этапе оценивалось действие солей тяжелых металлов в опытах на эритроцитах теплокровных животных с использованием имитатов вод, содержащих 0,5, 1–3, 3–10 и 25 ПДК высокотоксичных металлов (Pb, Cd, Al) или их комбинации. Критерием оценки являлась скорость гемолиза 50 % эритроцитов. Выбор в качестве приоритетных токсикантов солей тяжелых металлов был обусловлен частотой их присутствия в объектах окружающей среды и недостаточной надежностью в ряде случаев их гигиенических регламентов. С другой стороны, многие из них, в частности Pb, являются выраженными гемолитическими ядами [6].

Исследования показали (табл. 1), что наибольшей тропностью по отношению к эритроцитам теплокровных обладают ионы Pb и Cd; чувствительность определена на уровне 1–3 ПДК. Воздействие токсикантов на уровне 3–10 ПДК (уровень пороговых доз) дало положительный ответ в 100 % случаев независимо от метода исследования и комбинации токсичных компонентов. Это является свидетельством высокой санитарной надежности данного метода индикации по отношению к солям тяжелых металлов.

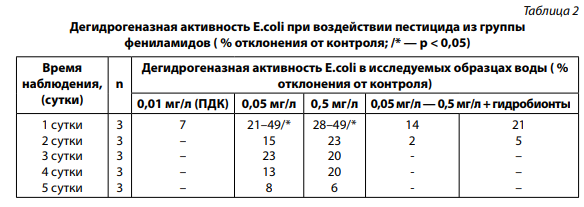

На втором этапе оценивалась токсичность воды, содержащей пестицид (фунгицид) из группы фениламидов. С этой целью использовался тест по определению дегидрогеназной активности E.coli.

В модельные водоемы с дехлорированной водопроводной водой вносили вещество в концентрациях 0,01, 0,05 и 0,5 мг/л.

Критерием оценки служила скорость обесцвечивания красителя метиленовый синий (в % по отношению к контролю).

Установлено (см. табл. 2), что на первый день опыта концентрации вещества 0,05 и 0,5 мг/л вызывают достоверное (p < 0,05) изменение дегидрогеназной активности E.coli. Выраженность эффекта в водоемах, содержащих гидробионты, оказалась меньше, чем в «чистых» водоемах. Отмеченное может быть связано с накоплением вещества в гидробионтах или повышенным его окислением гидробионтами

Начиная со второго дня отмеченный эффект наблюдался лишь в «чистых» водоемах, причем концентрация 0,01 мг/л оказалась действующей.

Таким образом, тест по определению дегидрогеназной активности бактерий группы E.coli проявил достаточно высокую чувствительность по отношению к пестицидам из группы фениламидов на уровне пороговых доз.

Малоэффективным биотестирование оказалось в отношении нефти и нефтепродуктов (табл. 3).

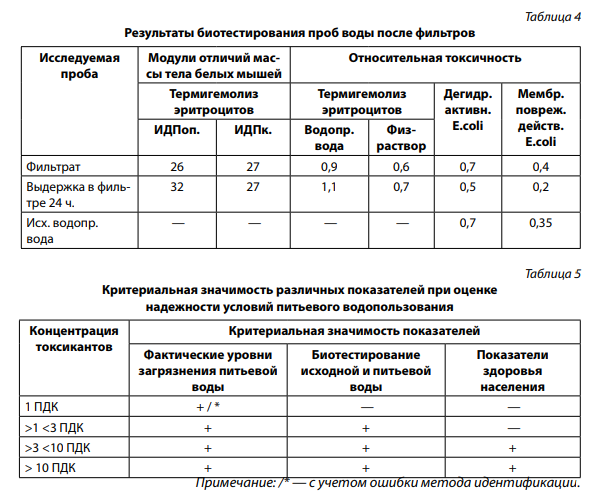

На заключительном этапе проводили определение безвредности питьевой воды, контактирующей с фильтрующей загрузкой и конструкционными материалами водоочистителя (фильтра). С этой целью использовали всю совокупность представленных методов биоиндикации. Полученные данные (табл. 4) сравнивались с данными санитарно-химических и бактериологических исследований. Результаты биотестирования показали, что профильтрованная через фильтр вода ни по одному из четырех показателей не оказалась более токсичной относительно исходной водопроводной воды.

Важным с гигиенических позиций представлялось в рамках данной работы дать сравнительную оценку критериальной значимости различных показателей, таких как фактические уровни загрязнения питьевой воды, показатели здоровья, биотестирование исходной и питьевой воды. Критериальная значимость различных показателей представлена в таблице 5.

Высокая информативность фактических уровней загрязнения различных вод по санитарно-химическим показателям, равно как и по комплексным показателям, не исключает традиционных методов оценки здоровья населения. При этом предпочтение должно быть отдано методам, позволяющим оценить этиологическую значимость водного фактора.

В целях оперативного контроля качества вод, в частности в районах экологического неблагополучия или в районах со сложной санитарной ситуацией, такой критерий оценки антропогенной нагрузки, как показатель здоровья, недостаточно надежен для оперативного использования. По-видимому, взаимоотношения в системе «качество воды — уровень заболеваемости» не являются свидетельством причинно-следственных связей, а указывают лишь на ассоциативную связь.

Более информативным для целей оперативного контроля качества вод, по данным наших исследований, оказалось биотестирование.

ВЫВОДЫ

При высокой чувствительности метод биотестирования не требует предварительной адаптации и позволяет оперативно оценивать постоянно изменяющуюся антропогенную нагрузку на водные объекты.

Наиболее адекватны поставленной задаче методы определения дегидрогеназной активности E.coli и определения скорости термогемолиза эритроцитов на имитатах вод и на нативной воде, содержащих соли тяжелых металлов и токсичные элементы (свинец, кадмий, алюминий и др.).

Для целей оценки гигиенической надежности питьевой воды или воды после прохождения фильтров целесообразно применять несколько тестов, включая биотесты на теплокровных животных.