ВВЕДЕНИЕ

Бешенство относится к опаснейшим для человека заболеваниям. Еще во времена Древнего Рима и Греции были описаны острая и хроническая формы бешенства. Однако то, как передается возбудитель бешенства, удалось установить лишь в начале XIX в. в результате опытов на животных. В частности, Луи Пастеру принадлежит заслуга в изучении паралитической формы бешенства.

Возбудителем бешенства является РНК-содержащий вирус Neuroiyctesrabid, принадлежащий к роду Lyssavirus семейства Rhabdovtridae [1]. Жертвами бешенства являются все теплокровные животные. Ареал распространения бешенства охватывает практически всю планету, исключая некоторые островные страны, такие как Великобритания, Ирландия, Япония, Новая Зеландия. Не обнаружено бешенство в Антарктиде [2].

Вирус Neuroiyctesrabid обладает формой вытянутой пули длиной 90–200 нм. Для вируса характерна высокая устойчивость к замораживанию, антибиотикам и фенолу. Провести инактивацию вируса возможно, используя кислоты и щелочи, а также нагревание. При температуре 560 °C вирус теряет активность через 15 мин, а при 1000 °C – через 2 мин. Кроме того, вирус негативно относится к ультрафиолетовому излучению, в том числе к солнечному свету, к этиловому спирту и высушиванию. Практически мгновенно вирус можно дезактивировать сулемой (1:1000), лизолом (1–2 %), карболовой кислотой (3–5), хлорамином (2–3 %).

Основными распространителями вируса бешенства являются собаки (60 %), лисицы (24), кошки (10), волки (3) и прочие животные (3 %). Зараженные животные становятся опасными для других млекопитающих уже за 3–10 дней до проявления первоначальных клинических симптомов заболевания и сохраняют патогенность на протяжении всего течения болезни [3].

Существуют эпизоотии бешенства городского и природного типов, что, как понятно из названия, зависит от того, где расположены резервуары возбудителя [4]. Эпизоотии природного типа самым тесным образом связаны с численностью и плотностью обитания таких диких животных, как лисы, енотовидные собаки, волки, песцы, шакалы, корсаки. Таким образом, чем выше плотность вида в популяции, тем более интенсивный характер распространения будет иметь эпизоотия [5].

Инкубационный период бешенства может длиться от двух до восьми недель и зависит от следующих факторов:

• вида животного;

• возраста животного;

• уровня иммунитета животного;

• уровня резистентности животного;

• локализации вируса в организме животного;

• количества и характера повреждений, нанесенных зараженным животным;

• уровня вирулентности возбудителя и т. д.

В частности, у молодых животных инкубационный период болезни может длиться всего 5–10 дней [6].

Симптоматика проявления бешенства весьма разнообразна. Если в начале ХХ в. симптомы сводились к повышенной возбудимости больного животного, не сопровождаемой признаками агрессии или параличами, то сейчас клиника протекания заболевания в определенной степени изменилась, что выражается в проявлении атипичных симптомов.

В зависимости от того, преобладают симптомы возбуждения или параличи, описывают буйную и тихую (паралитическую) формы бешенства. В типичном случае болезнь протекает в три этапа: продромальная стадия, стадия возбуждения и паралич [4]. Если болезнь протекает в буйной форме, то она длится до 7 дней, если имеет место паралитическая форма – до 15 дней.

Целью данной работы являлся анализ эпизоотологической ситуации по бешенству в Псковской области на основе данных государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Псковская областная ветеринарная лаборатория».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При выполнении работы были использованы принятые в подобных исследованиях методики. В качестве базы исследования использовалась Псковская областная ветеринарная лаборатория. По своему статусу эта организация является многопрофильным государственным бюджетным учреждением, в структуре которого важное место занимает отдел ветеринарной иммунодиагностики и эпизоотологического мониторинга наиболее опасных заболеваний, где большое внимание уделяется мониторингу особо опасных инфекционных болезней, их оперативной диагностике и профилактике.

Объектами мониторинга являются сельскохозяйственные животные, пушные звери, птицы, рыбы и пчелы. Особою значимость государственному мониторингу придает исследование опасных антропозоонозных инфекций.

Диагностика бешенства проводится на трупах мелких животных или головах, доставляемых в лабораторию. Не разрешается работать с пробами мозга животных, подвергшихся разложению, консервированных в глицерине, фиксированных метанолом, формалином либо другими реактивами, вызывающими неспецифическую флуоресценцию. Поступившие пробы оформляют надлежащим образом, то есть присваивают пробе номер и передают в подразделение, у которого есть допуск к работе с микроорганизмами II категории патогенности. Поступивший в лабораторию патологический материал должен сопровождаться документом, в который следует вносить следующие данные:

• вид и породу животного;

• факты вступления в контакт с другими животными;

• подверглось ли животное забою или скончалось от естественного хода заболевания;

• какой способ забоя использовался;

• велись ли наблюдения за животным до момента гибели, и если велись, то на протяжении какого времени;

• какие симптомы бешенства наблюдались;

• информацию о вакцинации против бешенства.

Затем ассистент при помощи ножниц убирает твердую мозговую оболочку, после чего, держа вскрываемую голову в вертикальном положении, извлекает головной мозг полностью, перерезая черепно-мозговые нервы скальпелем. Полученный материал переносят в чашку Петри, на крышке которой пишут номер пробы, дату и вид животного.

Хранить пробы головного мозга при температуре от +4 до –80 °C градусов можно не более 24 ч. При необходимости более продолжительного хранения патологический материал подвергают заморозке. То, что осталось после взятия пробы, кремируют под давлением 1,5 атм при температуре 1200 °С в течение двух часов, затем составляют акт об уничтожении.

Инструменты, использовавшиеся для взятия проб, кипятят в течение двух часов и более. После этого инструменты моют и помещают в сушильный шкаф, где они сохнут при температуре 1200 °C.

Если требуется получить отпечатки или мазки на тельца Негри, для работы берут участки аммоновых рогов, пирамидных клеток коры головного мозга и клетки Пуркинье мозжечка, где можно обнаружить максимальные скопления вируса. В нервных клетках таламуса, варолиева моста, продолговатого и спинного мозга, в сенсорных ганглиях концентрация телец Негри обычно ниже. Для исследований используют кусочки ткани размером 0,5–1,0 см, мозг мелких животных, таких как мыши, изучают целиком.

Существующий метод иммуноферментного анализа (ИФА) базируется на специфическом взаимодействии вируса бешенства с антителом, которое выражается как присущее данной реакции зеленоватое свечение. Связанный антиген обнаруживают при помощи второго антирабического антитела, помеченного пероксидазой, продукт реакции которой окрашивается при взаимодействии с хромогеном. Интенсивность окрашивания продукта реакции напрямую зависит от количества антигена. Реакцию можно считать положительной, если коэффициент специфичности составляет более чем 2,1, и отрицательной – если он ниже, чем 2,1.

Постановку биологической пробы осуществляют на мышах, поскольку у них наблюдается высокая восприимчивость к интрацеребральному введению возбудителя бешенства в любом возрасте, но особенно хорошие результаты получаются при работе с мышами-сосунками трехдневного возраста. Одинаковые кусочки ткани, стерильно взятые из каждого участка головного мозга мышонка, подвергают измельчению до состояния гомогенности с добавлением 0,9 %-ного изотонического раствора NaCl до получения 10 %-ной суспензии. К суспензии добавляют пенициллин 100 ед/см3 и стрептомицин 10 мг/см3 .

Суспензию вместе с указанными антибиотиками тщательно размешивают и подвергают центрифугированию при скорости 2000 об/мин в течение 5–10 мин. Получившуюся надосадочную жидкость помещают в стерильную пробирку и хранят при температуре не выше 40 °С до момента использования.

Для эксперимента берут 5–6 некрупных белых мышей. Их инфицируют интрацеребрально объемами 0,02–0,03 см3 . Затем животных переносят в отдельную клетку с этикеткой, на которой указаны дата заражения, число животных, способ инфицирования и номер экспертизы патологического материала.

Наблюдение продолжается обычно месяц. Каждый день мышей осматривают, обращая особое внимание на следующие симптомы:

• наличие взъерошенной шерсти;

• наличие тремора при поднятии мыши пинцетом за кончик хвоста;

• расстройство координации движений задних ног;

• паралич;

• прострация (терминальный симптом).

Отмечают количество здоровых, больных и погибших животных в журнале наблюдений за зараженными животными на бешенство. Итоги эксперимента считаются окончательными.

Дополнительные исследования нецелесообразны.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: за три года работы максимальное количество проб на вирус бешенства было получено в 2017 г., большая часть материала поступила из Новоржевского района. Так, в 2016 г. поступило 66 проб, из них 25 положительных; в 2017 г. поступило 94 пробы, из них 19 положительных; в 2018 г. поступило 67 проб, из них 12 положительных.

Из приведенной статистики видно, между 2017 и 2018 гг. наметилась тенденция к сокращению числа поступивших проб. Также можно отметить устойчивую тенденцию на сокращение количества положительных проб на вирус бешенства в Псковской области.

В 2016 г. в Псковской области были отмечены клинические случаи проявления бешенства среди следующих диких животных:

• 1 – у хорька;

• 2 – у барсука;

• 5 – у красной лисы;

• 12 – у енотовидной собаки.

Среди домашних питомцев было зафиксировано пять случаев бешенства.

Из них два у собак и три у кошек.

2016 г. показал, что все районы Псковской области в отношении заболеваемости бешенством можно было признать неблагополучными. В Великолукском, Бежаницком, Пыталовском, Красногородском, Новоржевском, Невельском, Красногородском, Порховском и Пустошкинском районах случаи заболевания бешенством наблюдались только среди диких животных. В Стругокрасненском и Пушкиногорском районах были отмечены случаи заболевания бешенством среди домашних животных. А в Псковском районе заразились как дикие, так и домашние животные.

2017 г. был отмечен тем, что не было ни одного случая заболевания бешенством среди енотовидных собак, зато у красных лис бешенство было отмечено 7 раз, то есть на 2 больше, чем в 2016 г. У волков было зарегистрировано 3 случая бешенства.

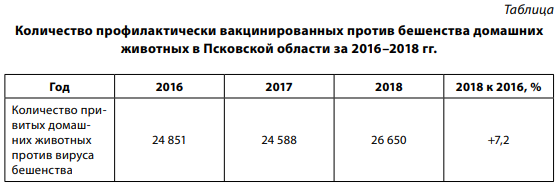

В таблице приведены статистические данные, касающиеся профилактической вакцинации против бешенства домашних животных в Псковской области в 2016–2018 гг.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы:

1. Экстенсивность заражения вирусом бешенства среди восприимчивых видов животных была снижена за счет проведения плановых вакцинаций. Вакцину завозили в область в рамках государственной программы развития сельского хозяйства за счет федерального бюджета. В лесах было сделано около 208 тыс. закладок с вакциной против вируса, предназначенных для хищных животных, обитающих в дикой природе. Благодаря этому удалось снизить количество особей, заболевших бешенством. Так, в 2016 г. было зарегистрировано 20 случаев заболевания бешенством в дикой природе, в 2017 – 15, а в 2018 г. – 11.

2. Распределение инфицированности по видам диких животных менялось в течение трех лет исследования. Так, в 2016 г. лидирующее положение занимали енотовидные собаки (12 случаев), у лис и барсуков было отмечено по 5 и 2 случая соответственно, у других видов животных бешенство отмечалось спорадически. В 2017 г. енотовидные собаки и барсуки не болели, однако у лис было на 2 случая больше, и появились заболевшие волки. В 2018 г. снизилась заболеваемость среди лис и енотовидных собак, но выросла у волков (7 случаев за год).

3. Программа вакцинации домашних животных от бешенства в Псковской области проводилась широко. Кроме того, сыграли свою роль мероприятия по отлову и осмотру бездомных животных. В результате среди домашних животных в 2016 г. было зафиксировано 5 случаев бешенства, в 2017 – 4, а в 2018 г. – 1. В 2016 г. трем кошкам не удалось избежать заражения, в 2017 и 2018 гг. такие случаи были единичными. В 2016 и 2017 гг. было отмечено по два случая бешенства у собак, в 2018 г. такого не наблюдалось. В 2017 г. был зарегистрирован один случай бешенства у сельскохозяйственного животного, а именно у крупного рогатого скота.

В настоящее время основной задачей ветеринарных врачей является проведение профилактики среди сельскохозяйственных и домашних животных в максимально возможных объемах.

Для достижения этой цели необходимо контролировать содержание домашних животных, проводить просветительские беседы с их хозяевами, делать ежегодные прививки против бешенства кошкам и собакам, а также следить за поведением бродячих домашних животных. Сельскохозяйственных животных необходимо охранять от нападения диких хищников, а также проводить регулярные вакцинации в рискованных по бешенству районах.

Бороться с очагами бешенства в дикой природе следует, вакцинируя диких плотоядных животных.

Коротко о важном

Новая порода оленей выведена на Алтае

В Алтайском крае ученые вывели новую породу оленей, которые отличаются большей массой молодых рогов – пантов. Новая алтае-уссурийская порода позволит сохранить генофонд животных и сделать их разведение более выгодным, сообщил общественности заместитель директора по науке федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) Василий Луницын.

– В 2009 г. в регионах, где занимаются пантовым оленеводством, насчитывалось порядка 17 тыс. таких оленей, в Алтайском крае более 9 тыс., в Республике Алтай – 8 тыс., – рассказал Василий Луницын. – Олени давали меньше пантов, и хозяйства начали сокращать поголовье. Поголовье упало всего до 5 тыс. этих животных. Чтобы сохранить генофонд и улучшить его, мы занялись выведением породы пятнистых оленей, в которой закреплены основные признаки этого вида животных.

Улучшение породы проводили внутри популяции оленей, не используя скрещивание животных с другими представителями вида. В итоге средний показатель веса пантов удалось поднять до 1,1 кг. Это на 20–30 % больше, чем у оленей, которые содержатся в хозяйствах сейчас.

Олени новой породы имеют большую массу и лучше размножаются. Так, на 100 самок у животных алтае-уссурийской породы рождается до 75 детенышей. Для сравнения: сейчас в оленеводческих хозяйствах на 100 самок рождается 40–50 детенышей.

На сегодня поголовье новой породы оленей насчитывает около тысячи животных – они содержатся в хозяйстве «Искра», которое используется учеными как экспериментальная площадка. С ростом спроса на животных у фермеров поголовье будет расти. Интерес к оленям уже проявляют охотхозяйства европейской части России и предприниматели из Азербайджана